鉄道の舞台裏を知る『列車種別 探究読本』が発売決定

複雑化が進む鉄道の「列車種別」を探る

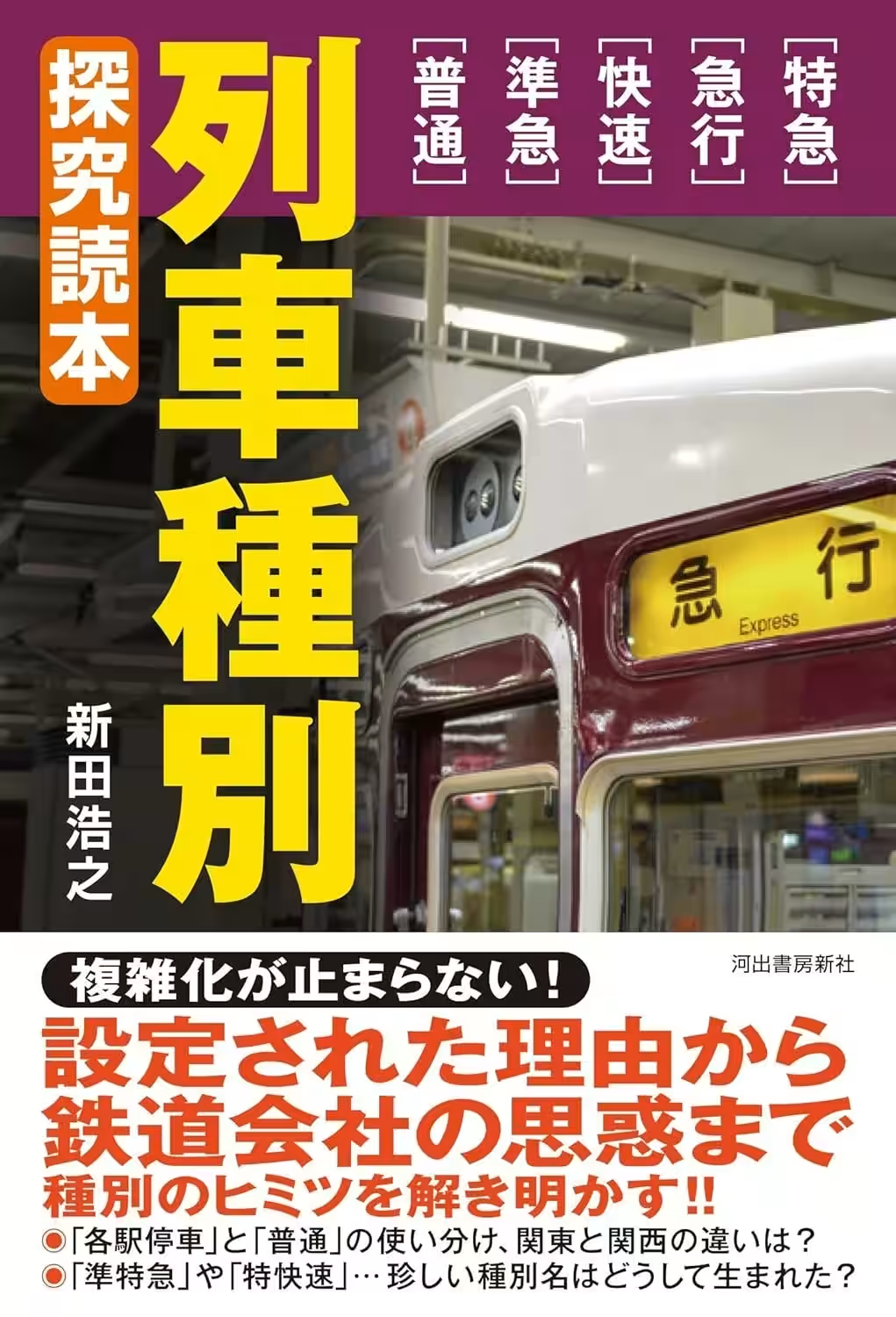

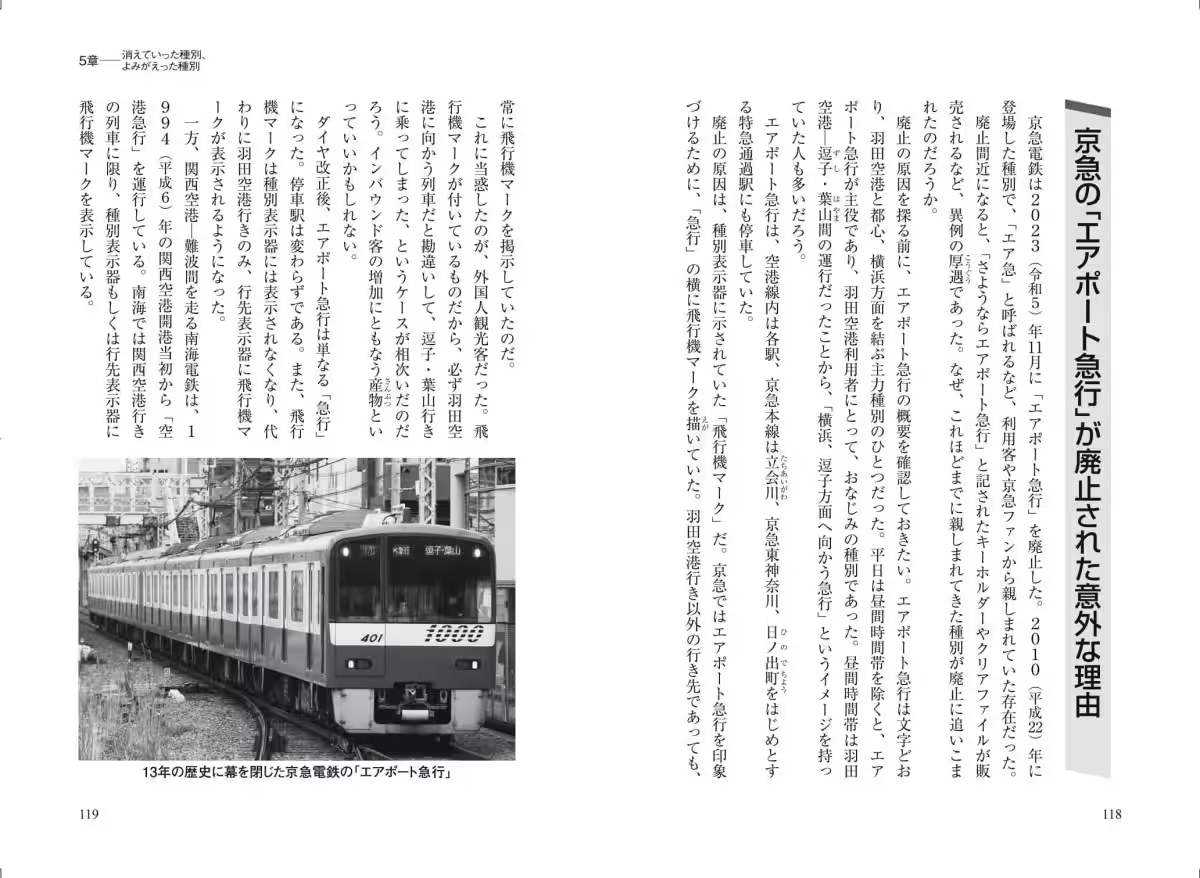

鉄道の利用に際して、私たちは時として「特急」や「急行」といった様々な種別に直面します。しかし、これらの種別の背後には多くのストーリーと、それを取り巻く鉄道会社の戦略があります。2024年12月20日に発売される新田浩之著『列車種別 探究読本』は、その複雑な列車種別の世界を解明する一冊です。

列車種別とは何か

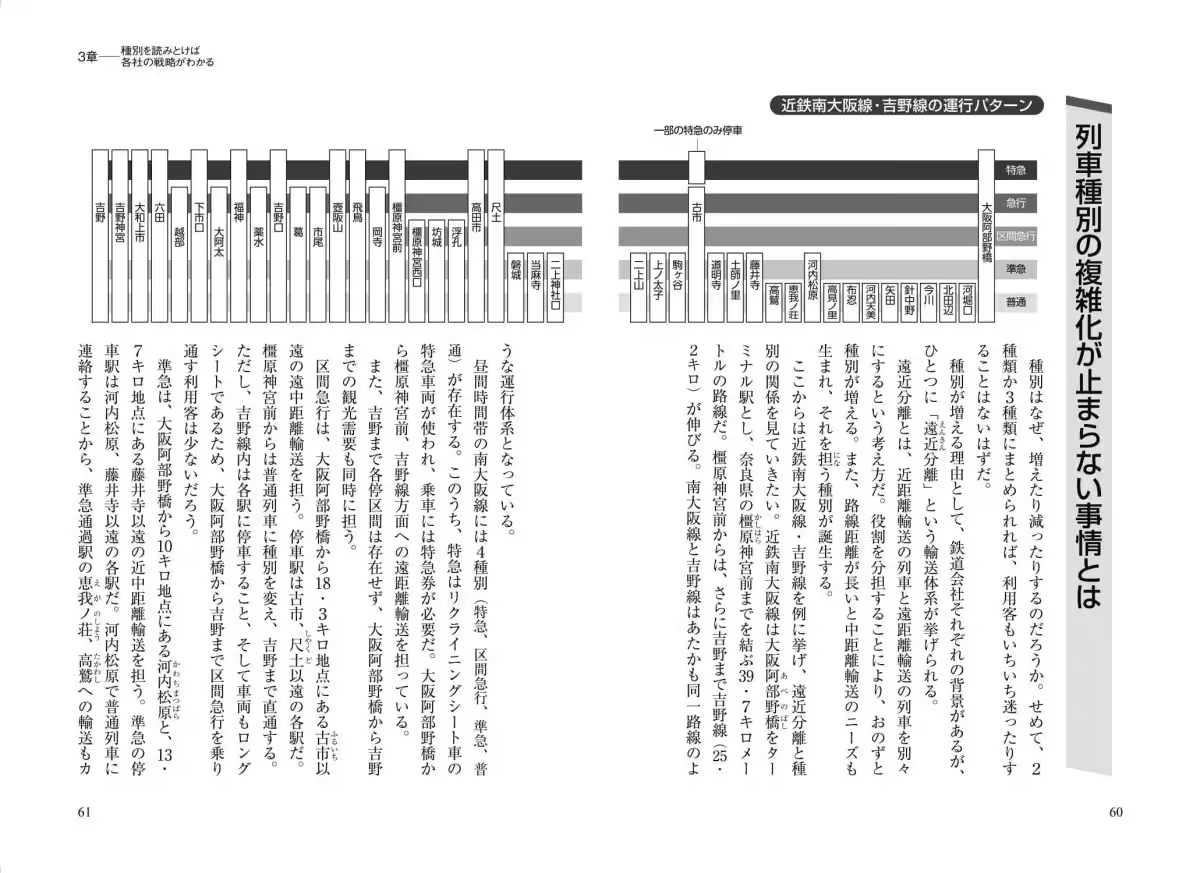

「列車種別」とは、列車の停車駅やサービス内容に応じて異なる列車の種類を指します。例えば、特急、急行、快速、準急、普通(各駅停車)といった分け方があります。特に、西武池袋線のように多くの種別が設定されている路線もあり、その数はなんと「9つ」にも及びます。今年2024年の日本の鉄道には、朝の通勤ラッシュにだけ走る特別な列車や、昼間に1本しか走らない列車も存在します。

複雑化する種別の背景

ところで、列車を利用している際、いつの間にか急行が各駅停車に変わっているなどの経験をしたことがある方も多いのではないでしょう。このような状況は、利用者の多様なニーズへの対応や、各鉄道会社同士の直通運転の増加に起因しています。このように複雑化する列車種別は、ダイヤの改正とともに新たな種別が登場したり、以前の停車駅が大きく変わったりすることが常で、利用者にとってはややこしい問題となっています。

この新書で新田氏は、読者から寄せられる列車種別に関する疑問に答えながら、鉄道会社がどのような思惑で種別を設定し、運行方針を決定したのかを探求します。

本書の魅力

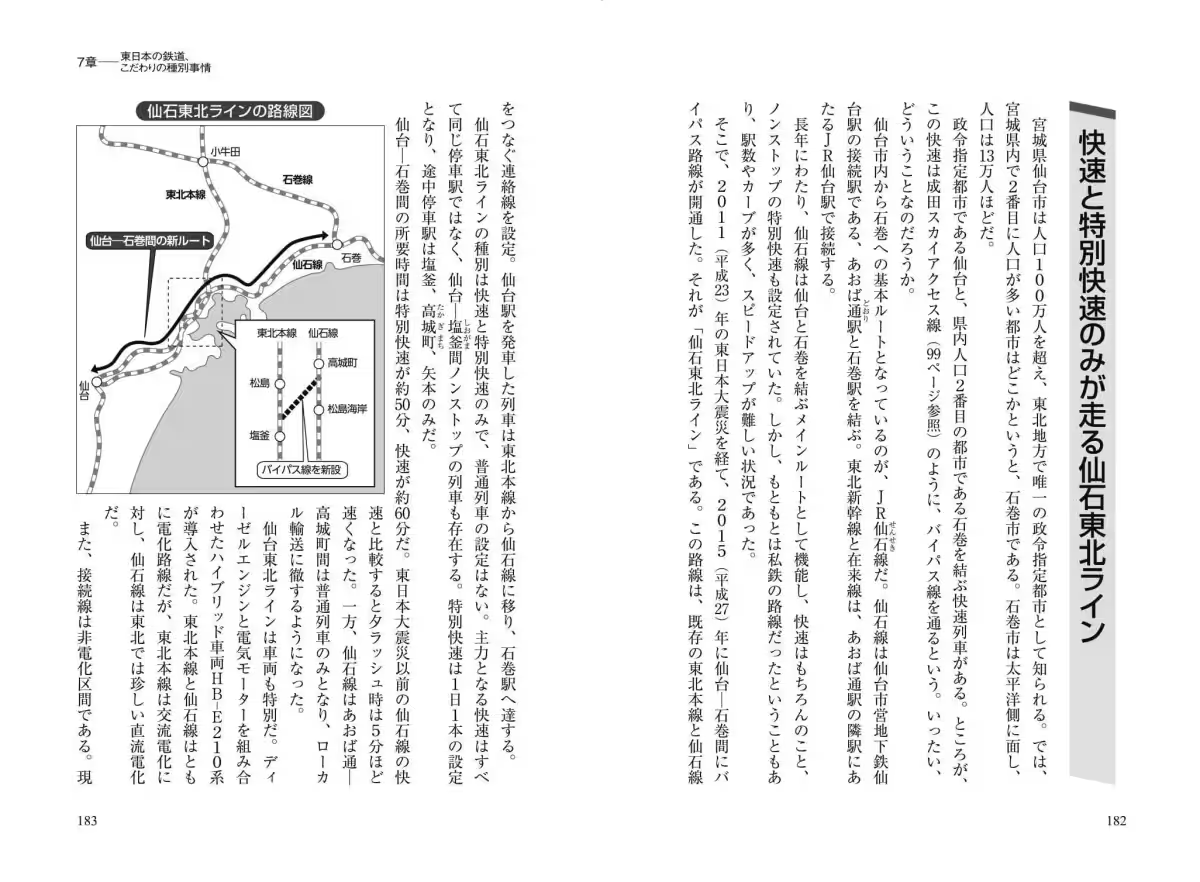

『列車種別 探究読本』では、一般的な「各駅停車」と「普通」の使い分け、珍しい列車の誕生秘話、さらには特急や新快速などの競争の背後にある意図など、多岐に渡るテーマに触れています。また、他の鉄道と連携することで成り立つ特別なダイヤ設定や、各地の珍しい鉄道のエピソードをも取り上げています。

特に、関東と関西での使い分けや、貨物列車における「特急」や「普通」のような種別の存在についても言及されます。こうした内容は、知識だけでなく、鉄道の利用がより楽しくなる鍵とも言えるでしょう。

鉄道の未来を見据えて

読者が本書を手に取ることで、鉄道に対する見方が変わるかもしれません。それは、単に「あの列車は特急だから速い」といった表面的な知識を超え、なぜそのような種別が存在するのかという思考へとつながります。列車の種別は、運行ダイヤや利用者のニーズ、鉄道会社の方針を反映した重要な要素です。

この本は、単なる鉄道ファンのための資料ではなく、専門的な知識が求められる鉄道業界の戦略を理解するための指南書とも言えます。これから訪れるダイヤ改正や新たなサービスに備えて、知識を深める絶好の機会となることでしょう。

まとめ

鉄道の舞台裏にひそむ不思議な世界を探求する『列車種別 探究読本』。その内容は、列車運行の仕組みや、鉄道会社の戦略を理解する手助けとなります。複雑化する列車の種別を知り、より豊かな鉄道体験を手に入れるために、ぜひこの書籍を手に取ってみてください。事前に知識を得ておくことが、未来の鉄道利用の楽しさを倍加させることでしょう。

会社情報

- 会社名

- 河出書房新社

- 住所

- 東京都新宿区東五軒町2-13

- 電話番号

- 03-3404-1201

トピックス(ライフスタイル)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。