フレイル患者における胃もたれ症状の影響に関する調査結果

高齢者専門大学病院におけるフレイル実態調査

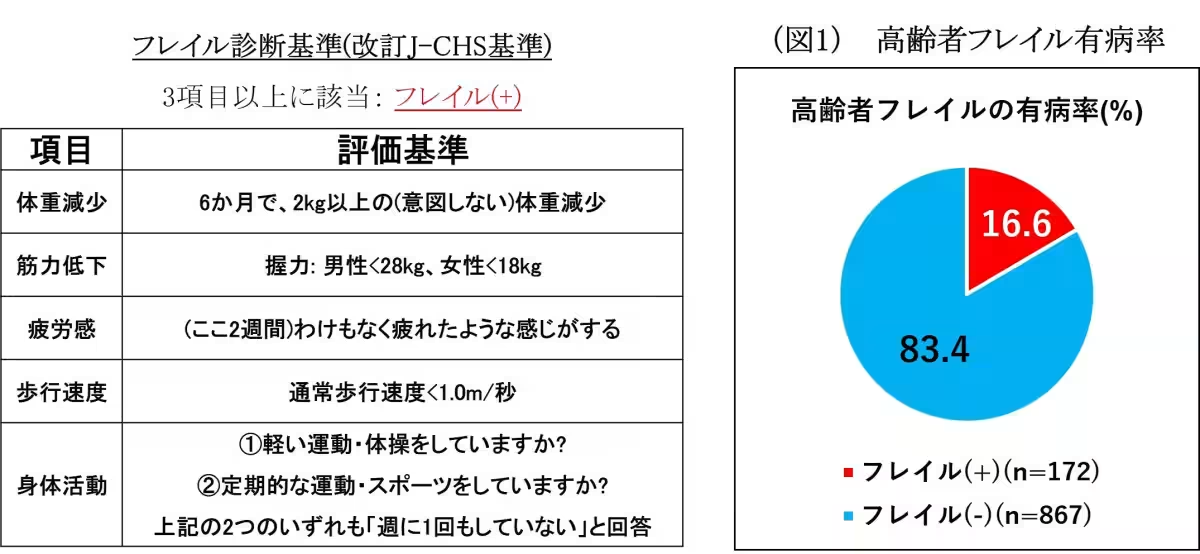

最近、高齢者専門大学病院で行われた調査によって、フレイルの有病率が一般地域住民よりも高いことが明らかになりました。具体的には、調査に参加した1,039名中172名がフレイルと診断され、その有病率は16.6%に達しました。一方、過去の研究による一般地域住民のフレイル有病率は7.4%であり、この結果は高齢者医療において重要な意味を持っています。

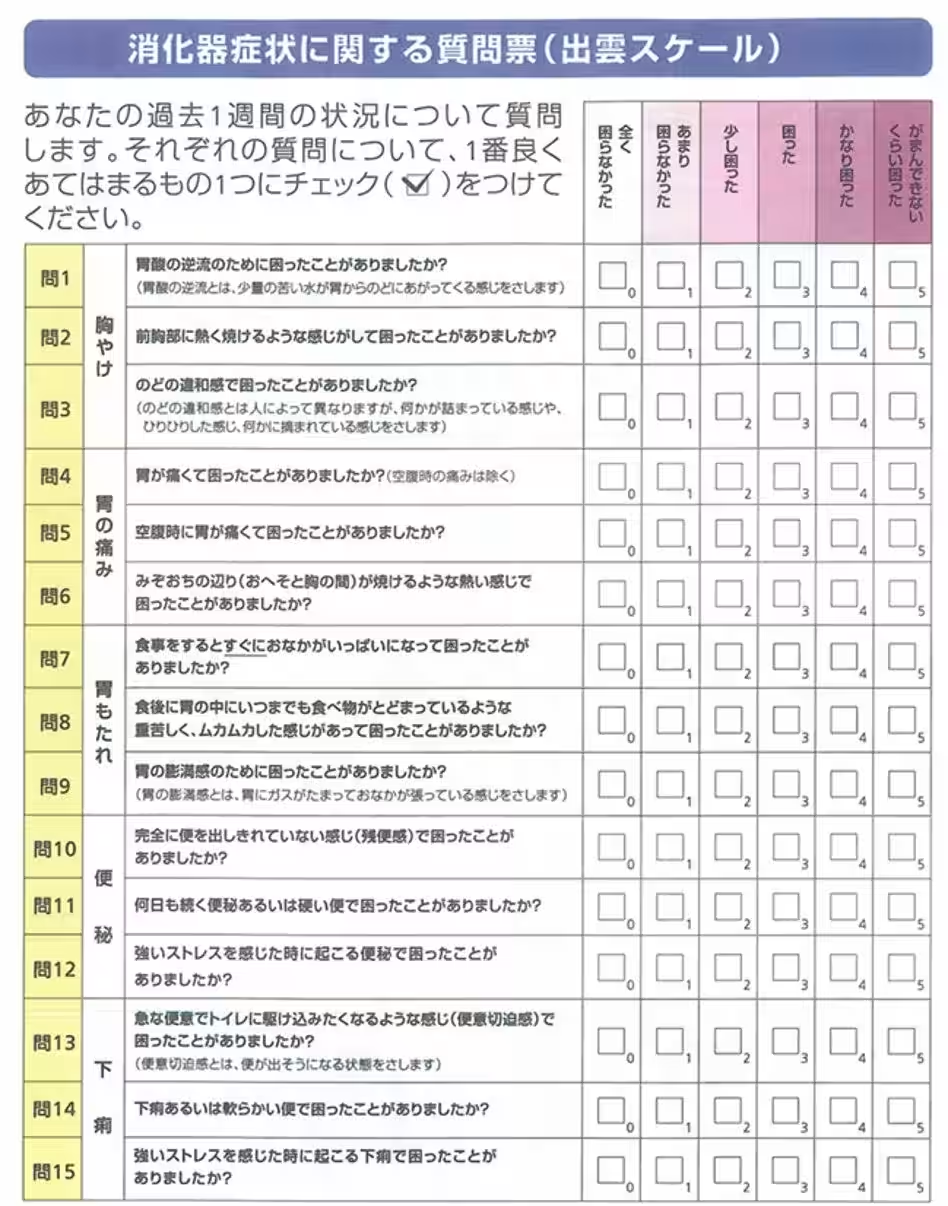

フレイルは高齢者が経験する心身の機能低下を示す状態であり、生活の質を著しく低下させる要因となります。特に、今回の調査ではフレイルを有する患者の多くが、胃もたれや消化器症状に悩んでいることが示され、各診療科が連携してこれらの症状に対処することが求められています。

研究背景と目的

フレイルは「加齢に伴う身体的・精神的衰え」を意味し、寝たきりや要介護につながることもあるため、早期の発見と予防が必要な状況です。日本の高齢化社会において、フレイルの現状を正確に把握し、そのリスク因子を特定することは喫緊の課題です。本研究では、順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センターが新たな診断基準である改訂日本版CHS基準を用いて、フレイルの有病率とそのリスク因子を検討しました。

研究方法

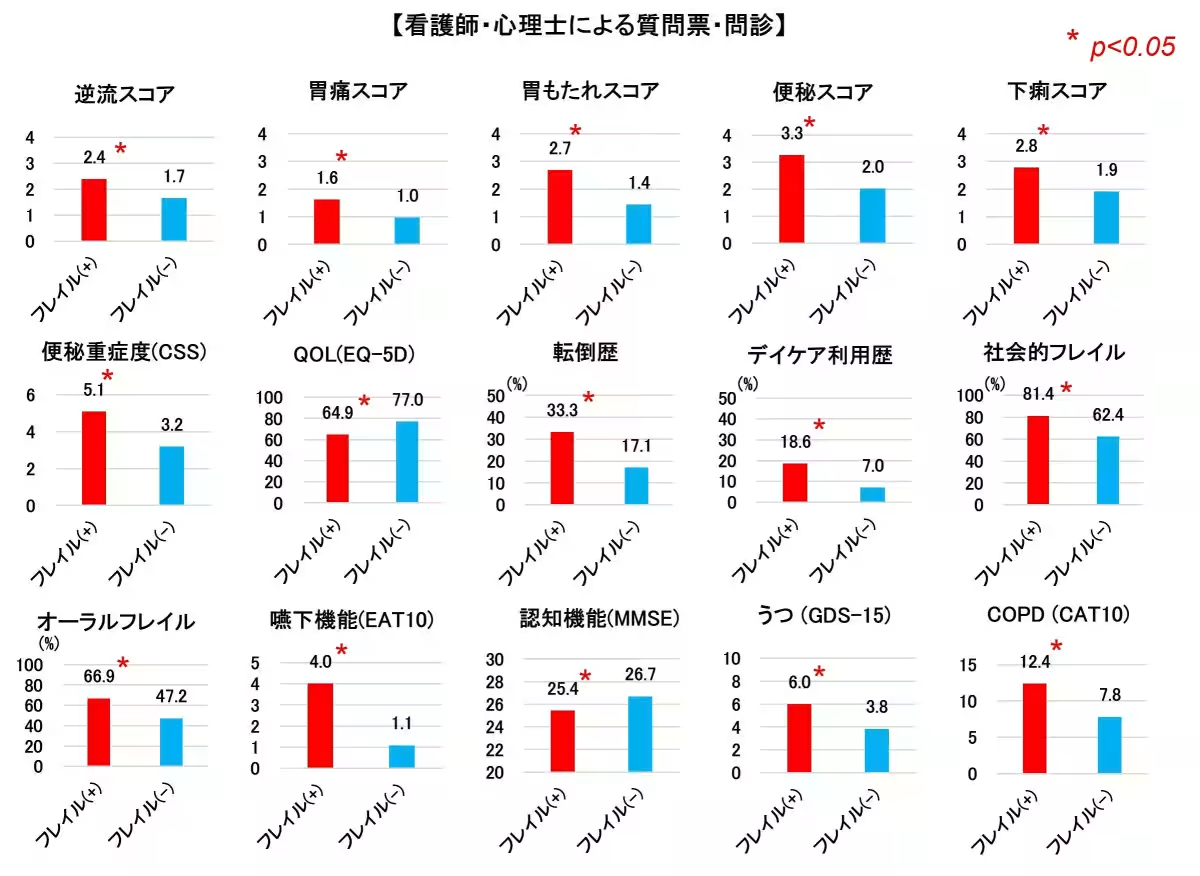

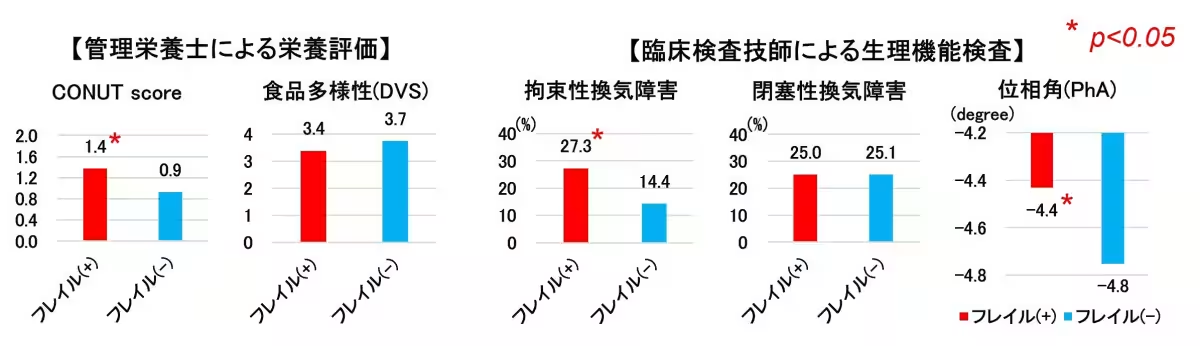

調査対象は、当センターの内科外来を受診した65歳以上の高齢者で、自立歩行が可能な男女1,039名。これらの患者に対して、もろもろの医療従事者が連携してさまざまな評価を行いました。具体的には、医師、薬剤師、看護師、臨床検査技師、管理栄養士、心理士といった多様な専門家が、問診や身体的測定、心理的評価を通じてデータを収集しました。

主要調査項目

- - 医師による患者背景の問診:年齢、性別、BMI、併存疾患(例:脳梗塞や糖尿病)

- - 看護師によるQOL評価:消化器症状関連や認知機能状態を測定

- - 栄養評価:食事内容の多様性と栄養状態をチェック

主要な結果

フレイルの有病率

調査の結果、高齢者のフレイル有病率は16.6%と高いことが分かりました。特に高齢者フレイル患者の胃もたれ症状が質的生活に影響を与えていることが、生活の質や精神的健康状態にも関連していることが明らかになりました。

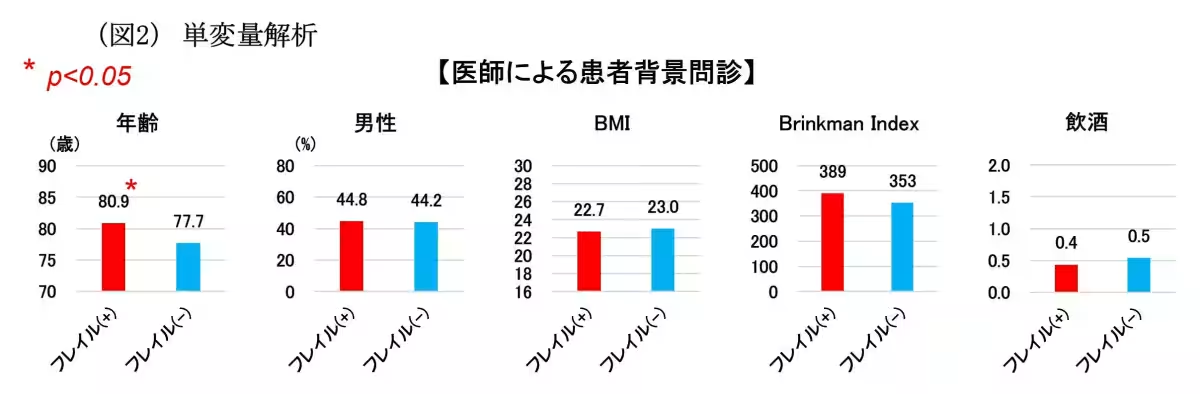

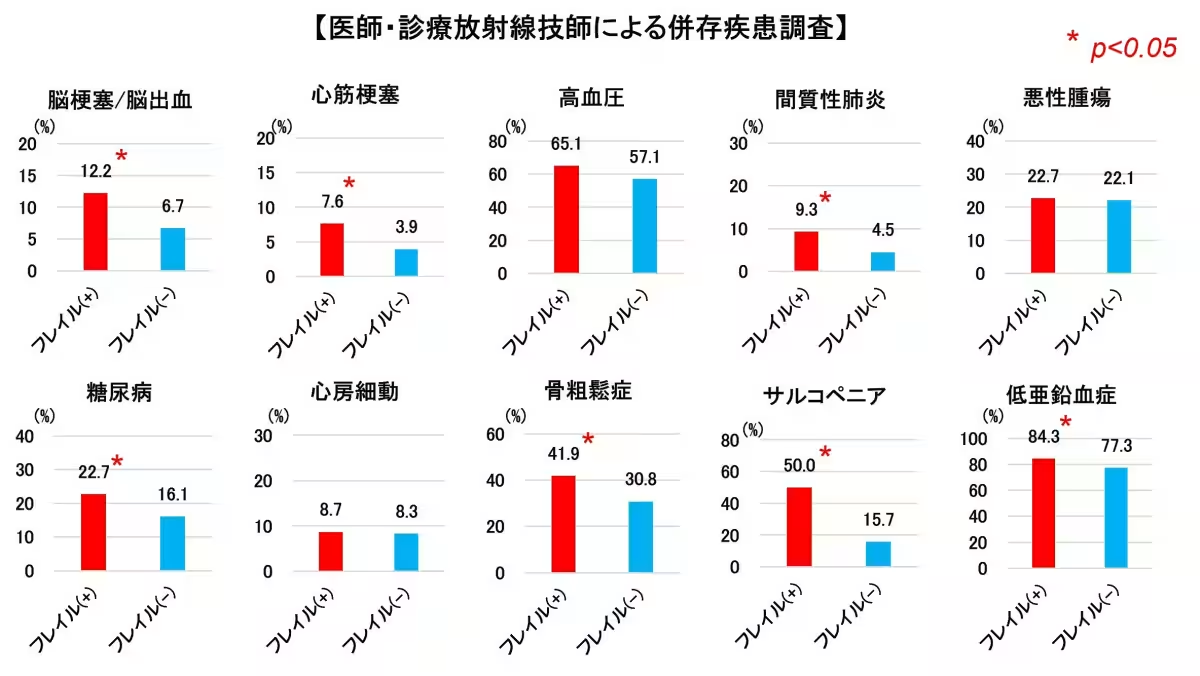

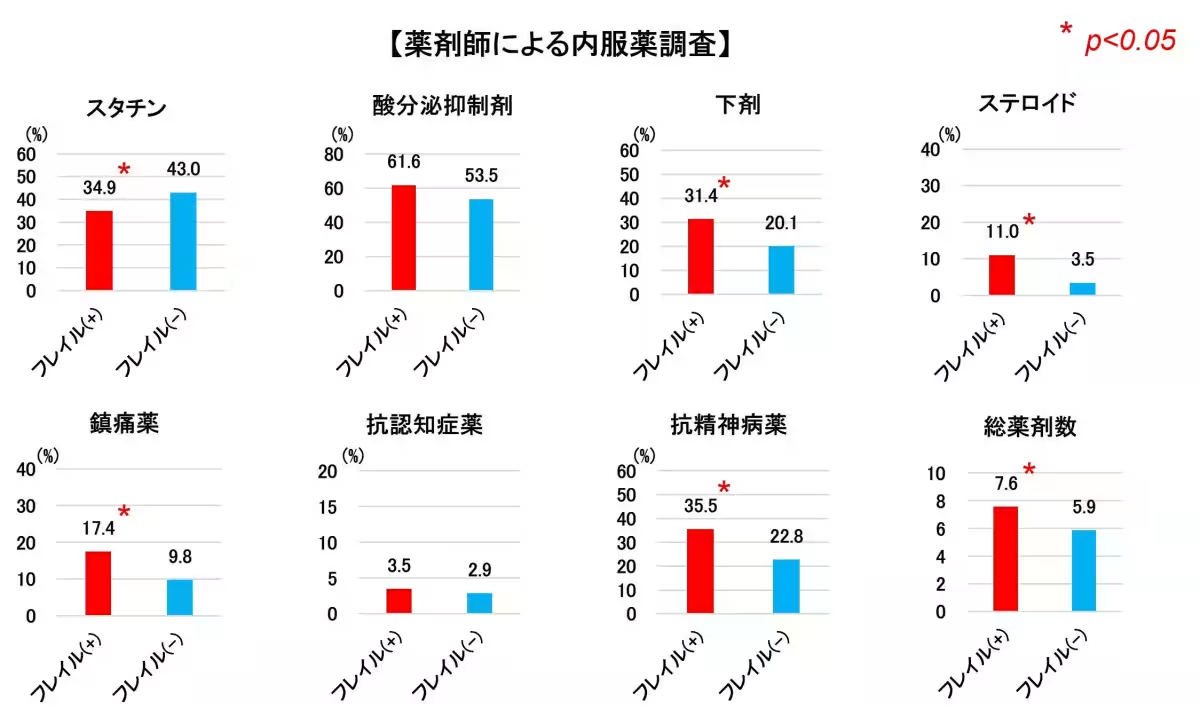

フレイル患者の特徴

フレイル患者は非フレイル患者と比べて、年齢が高く、転倒歴や薬剤使用歴(特にステロイドや鎮痛薬)においても違いが見られました。また、問題が多く見られる消化器症状としては、逆流や腹部不快感などがあり、これらがフレイルの進行と関連している可能性が示唆されました。

今後の展開

これらの調査結果は、高齢者医療の分野での消化器症状の治療や管理方法を改善するために役立つものであり、特にフレイル患者における健康長寿の確保を目指し、今後とも研究を継続していく予定です。順天堂大学は、さらなる臨床研究を通じて、フレイルやサルコペニア、認知症に関しても予防や介入の方法を探っていきます。高齢者が本来の生活を送れるよう支援するための包括的なアプローチが求められる時代です。

会社情報

- 会社名

- 学校法人 順天堂

- 住所

- 東京都文京区本郷2-1-1

- 電話番号

- 03-3813-3111

トピックス(ライフスタイル)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。