日本版ライドシェア導入に関する調査結果と利用者の声

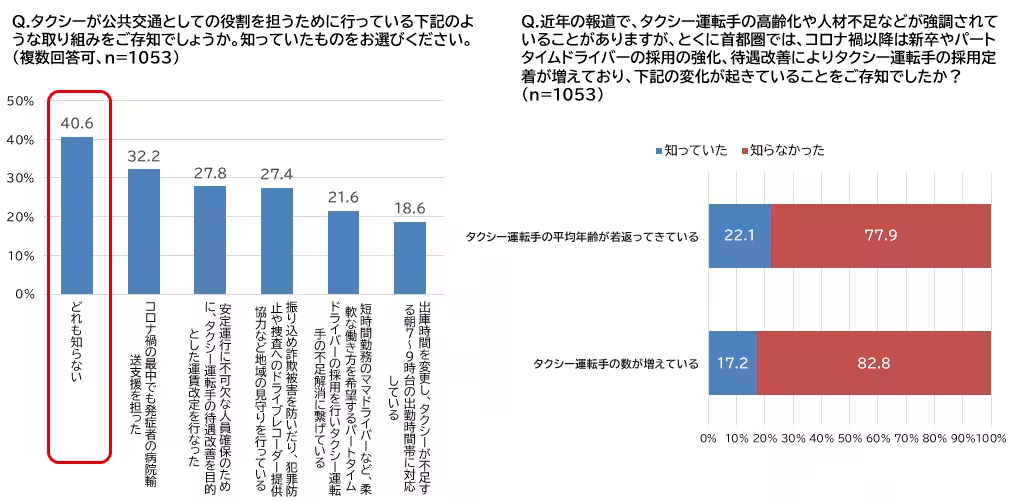

2024年春から、日本でも日本版ライドシェアが導入されることとなりましたが、その真の受け入れ状況はどうなっているのでしょうか?全日本交通運輸産業労働組合協議会、通称交運労協が行った新たな調査結果が明らかにしました。この調査は、首都圏に住むタクシー利用者1,053名を対象に、ライドシェアについての理解度や懸念、実際のタクシー利用状況についての意見を集めたものです。特に注目される結果がいくつかありますので、詳細を見ていきましょう。

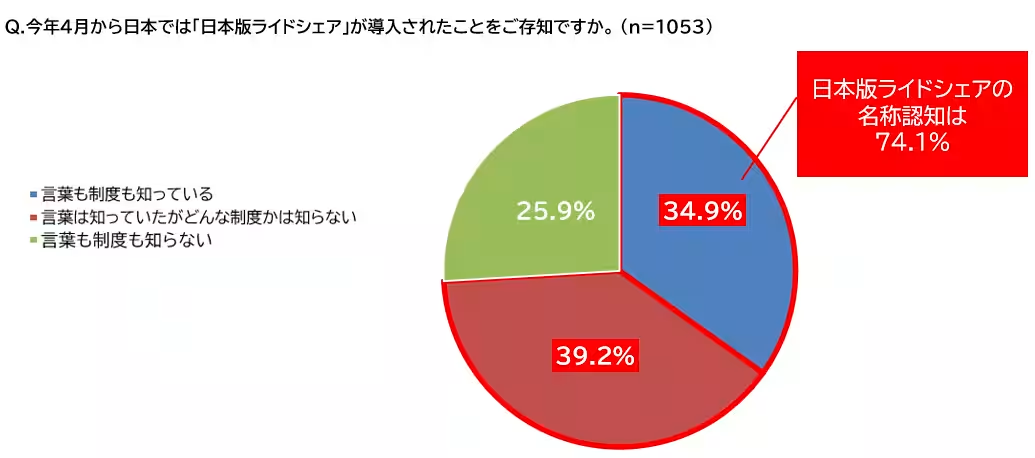

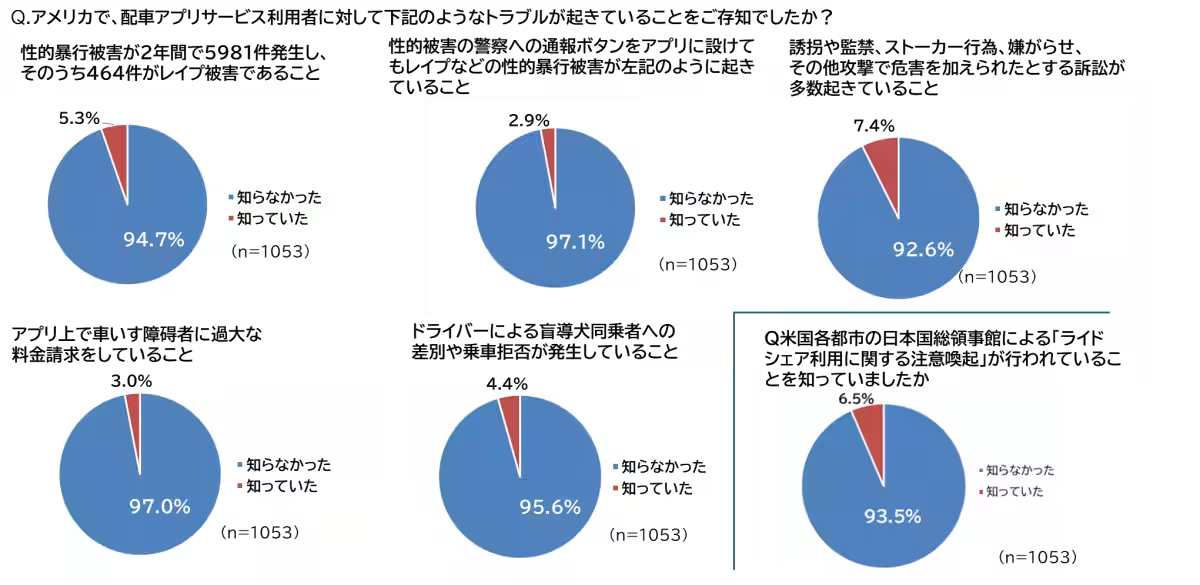

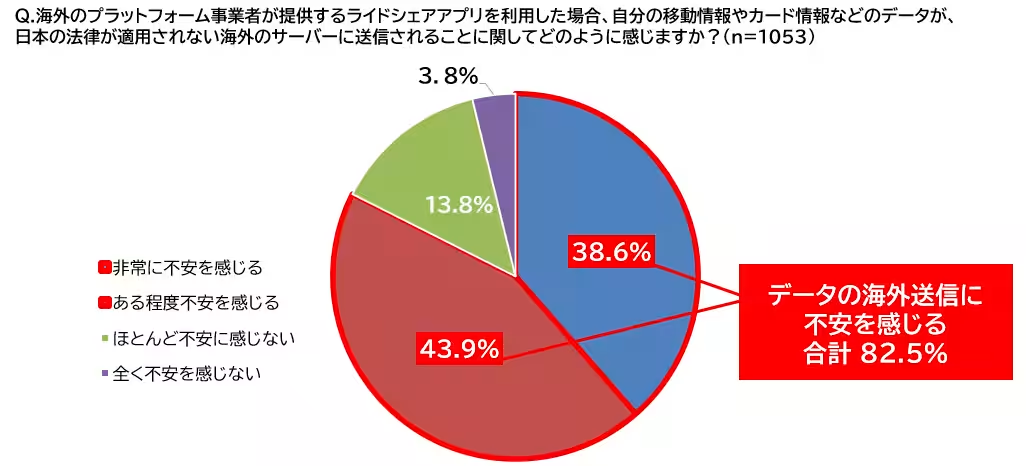

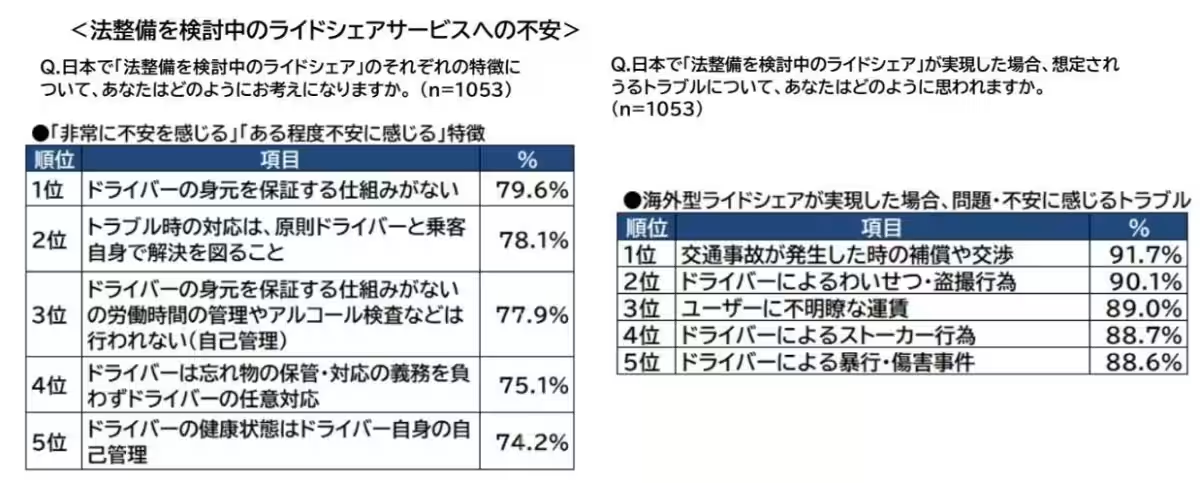

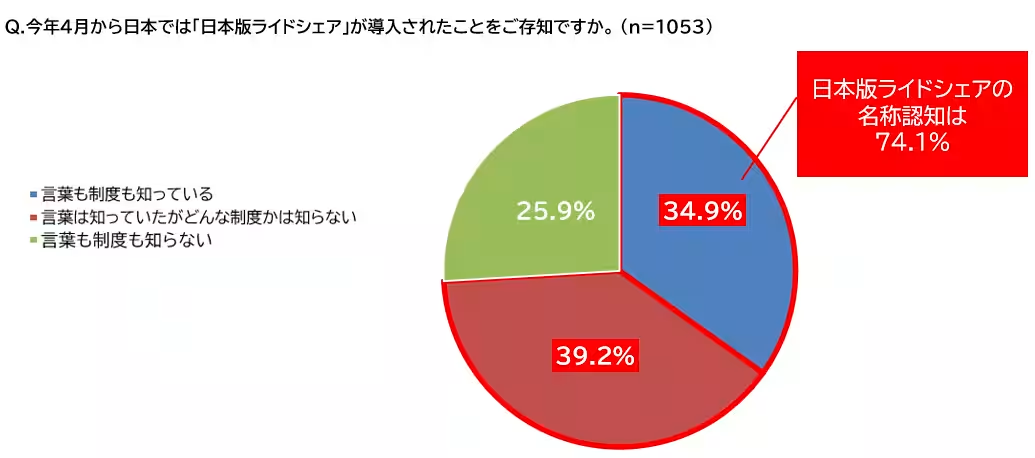

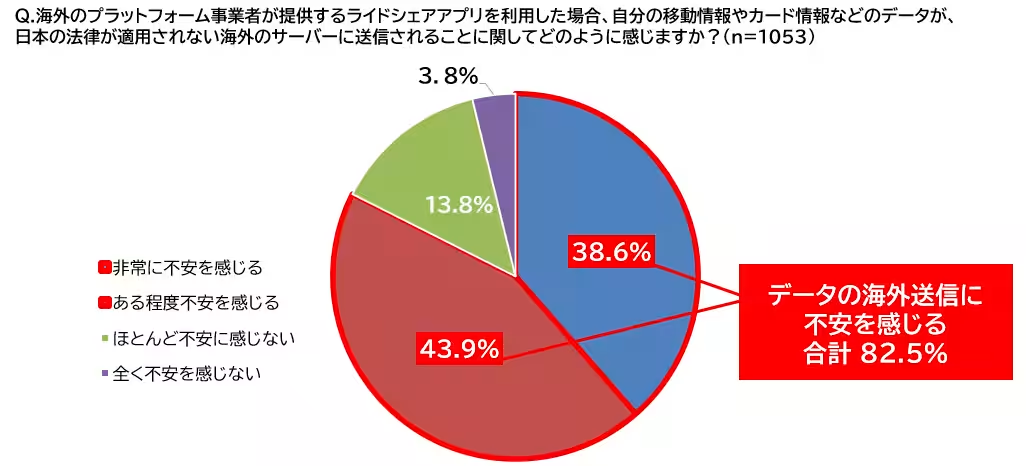

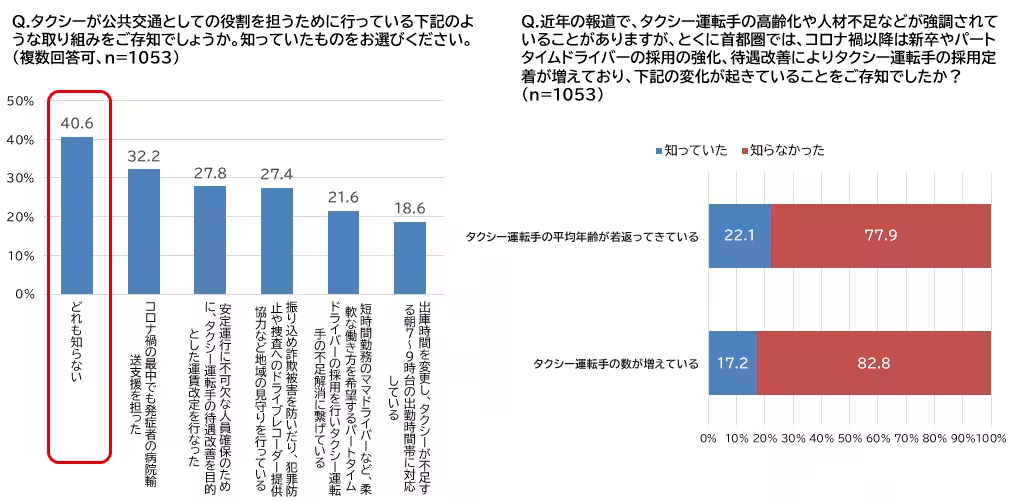

この調査によると、日本版ライドシェアの制度に対する理解度は34.9%と非常に低いことがわかりました。多くの利用者が制度自体の特徴や運用体制について十分に理解していないことが示され、今後の啓発活動の必要性を浮き彫りにしています。また、現在検討中の「海外型ライドシェア」制度に対しては、6割以上が不安を抱いていることも明らかになっています。特にデータの海外送信に関しては、8割が不安に感じているとのことです。これらの結果は、利用者の信頼獲得が非常に重要であることを示しています。

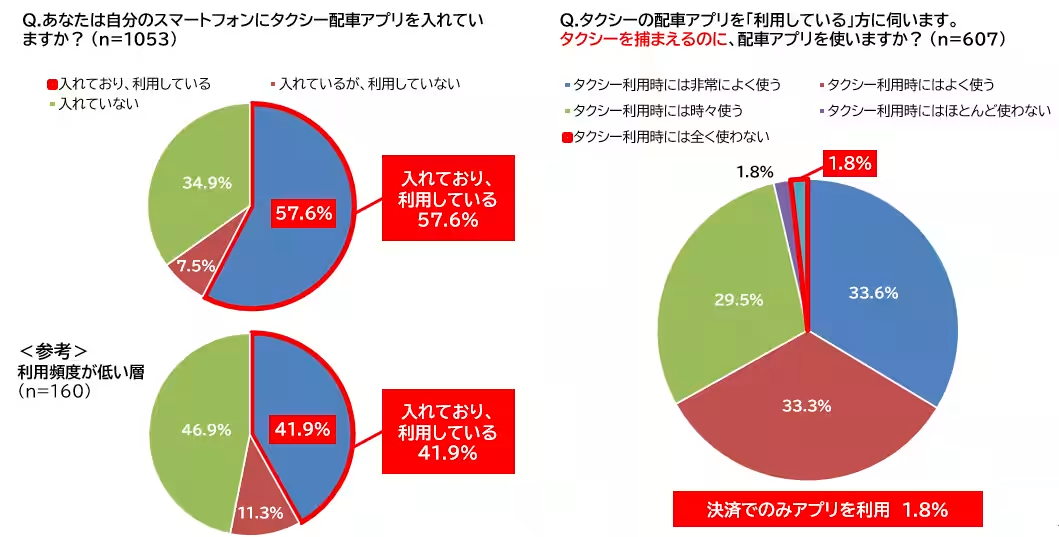

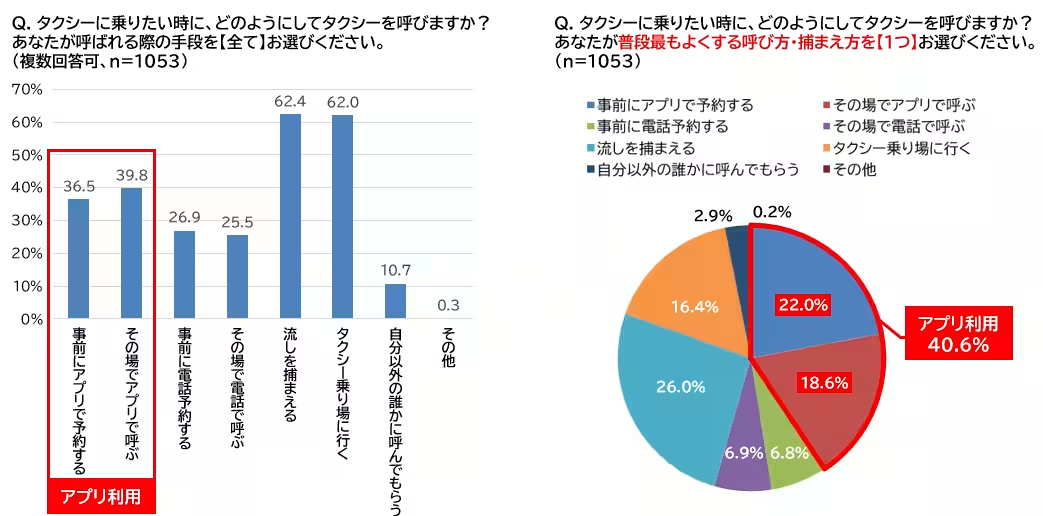

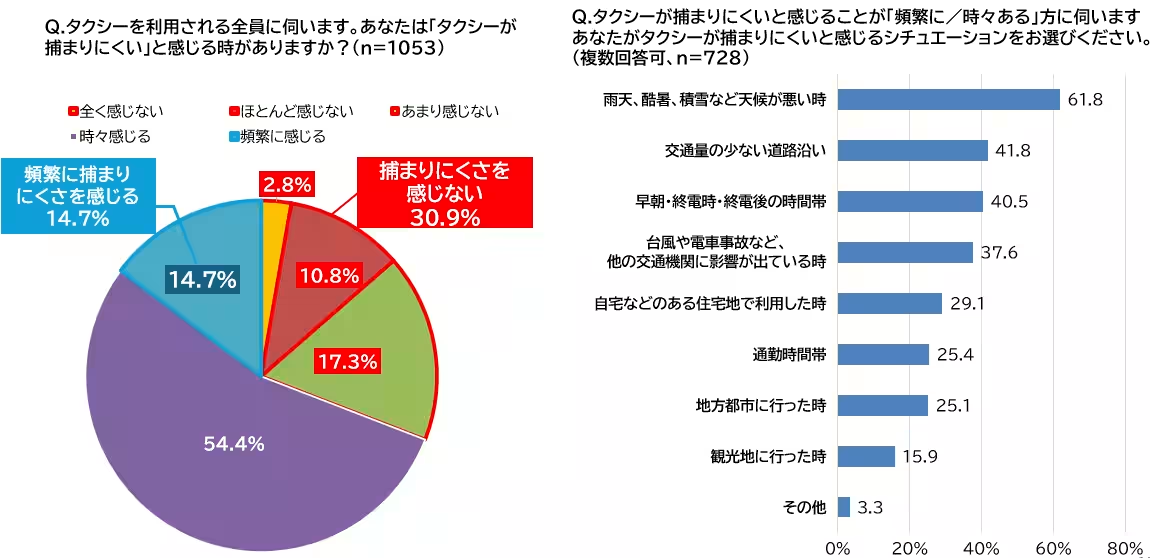

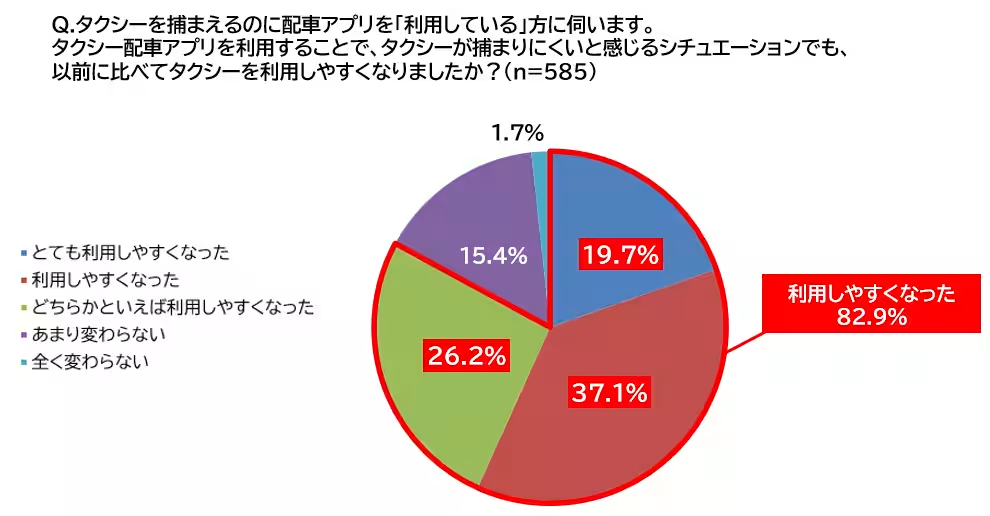

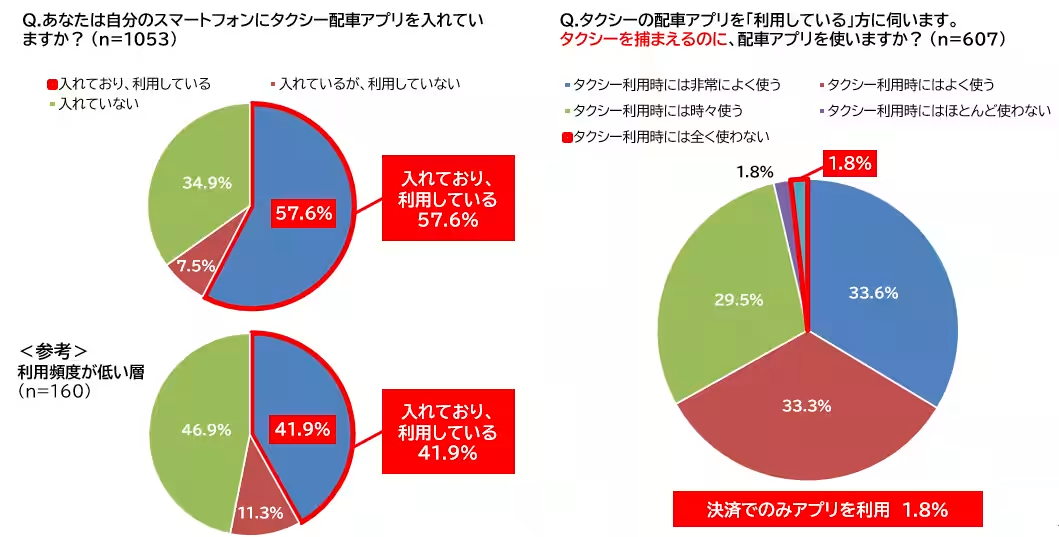

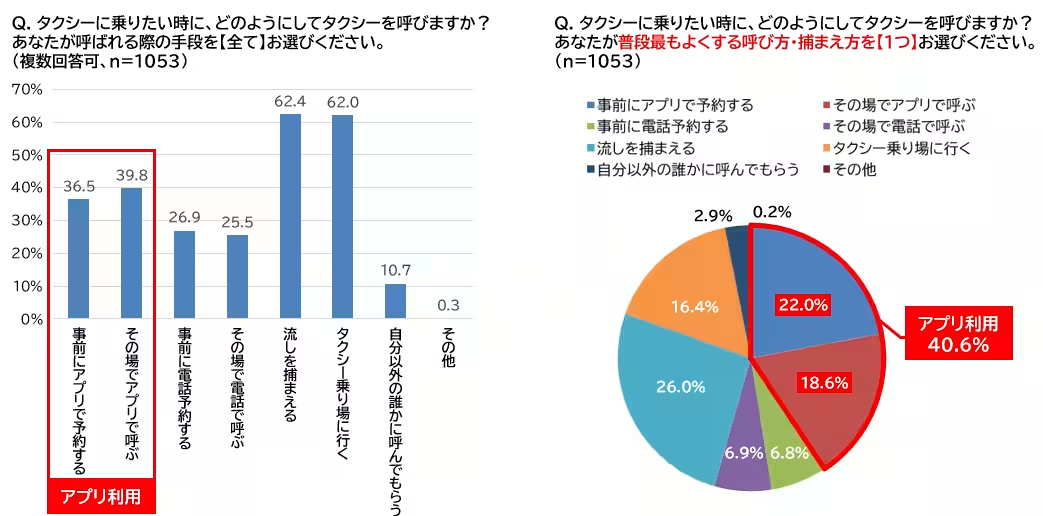

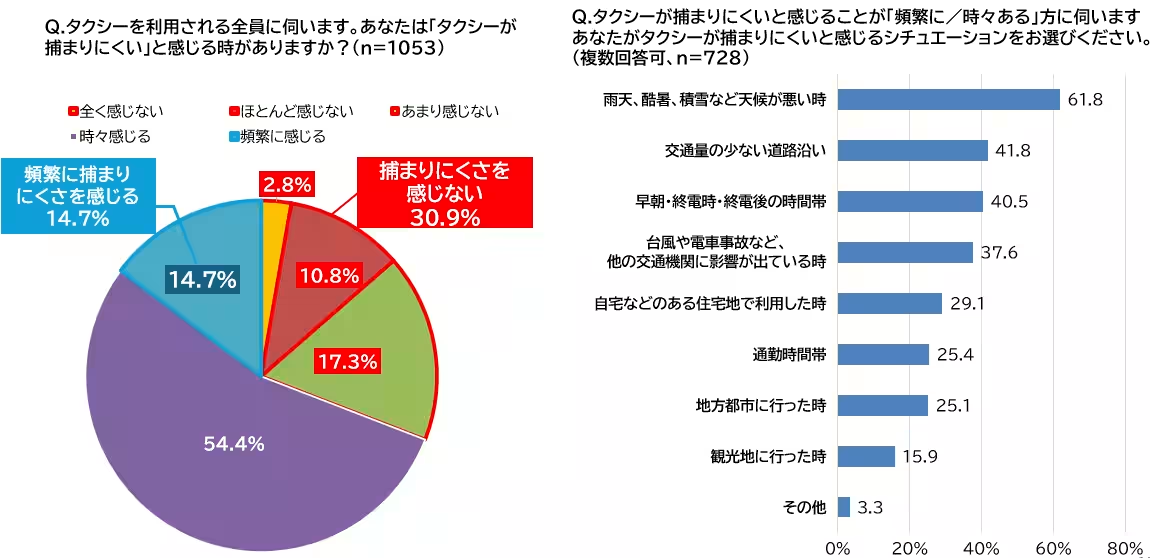

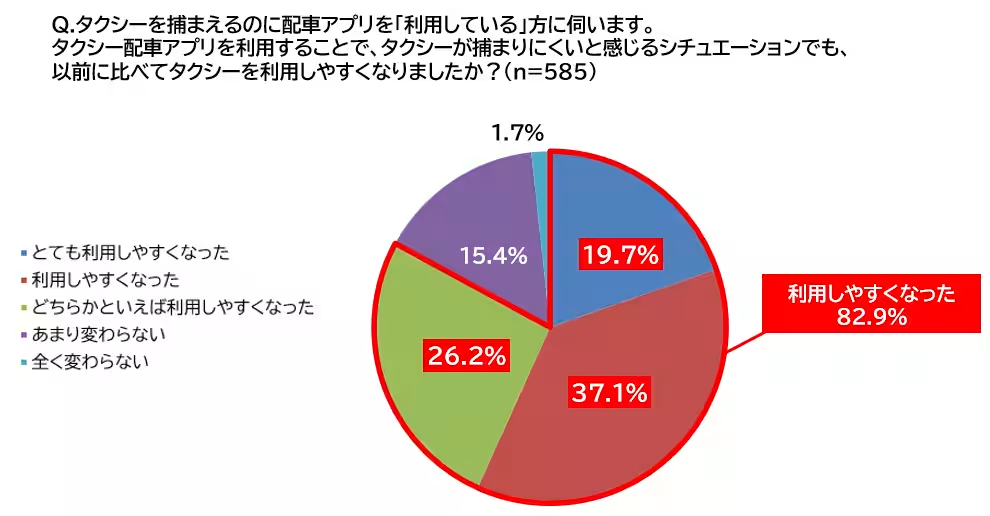

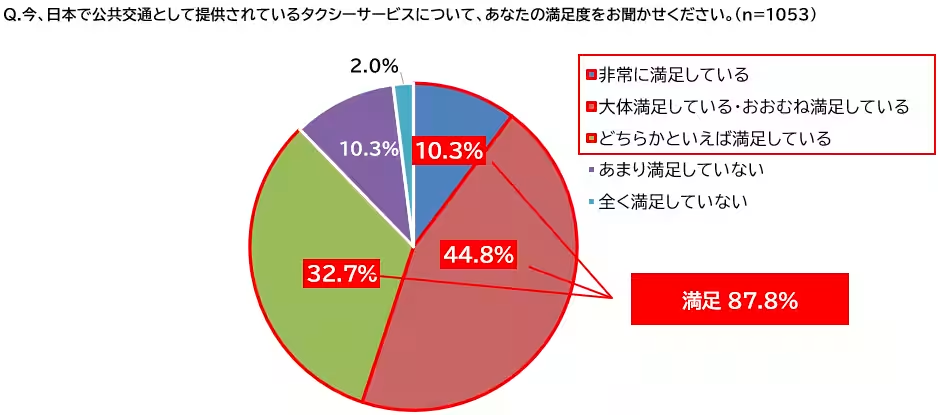

調査の結果、タクシーを月に1回以上利用する人のうち、57.6%が配車アプリを利用していることがわかりました。配車アプリの利用を通じて、タクシーを捕まえにくいと感じる状況が改善されたと感じる人も82.2%に達しました。特に悪天候や交通量が少ない時間帯においても、アプリを活用したことにより利便性が向上していると多くの方が実感しています。

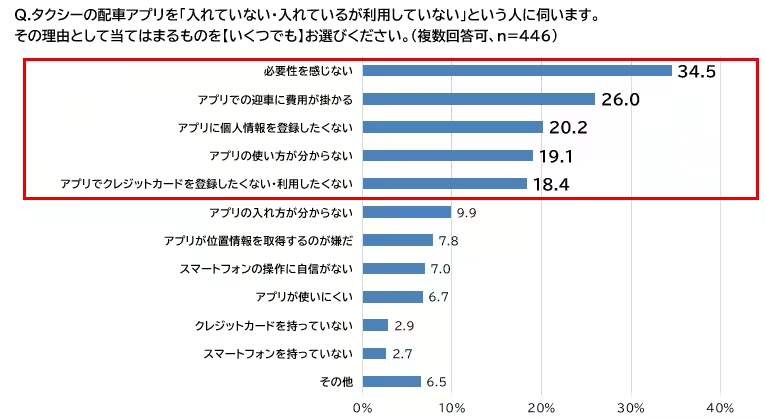

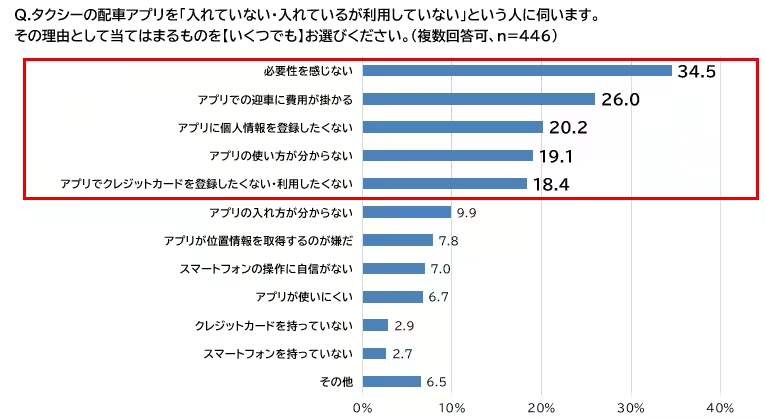

一方で、配車アプリを利用しない理由としては「必要性を感じない」という声が34.5%、次いで「迎車費用が掛かる」と「個人情報を登録したくない」といった理由が挙げられました。これに関しては、タクシー業界のさらなる改善と謳う努力が求められます。

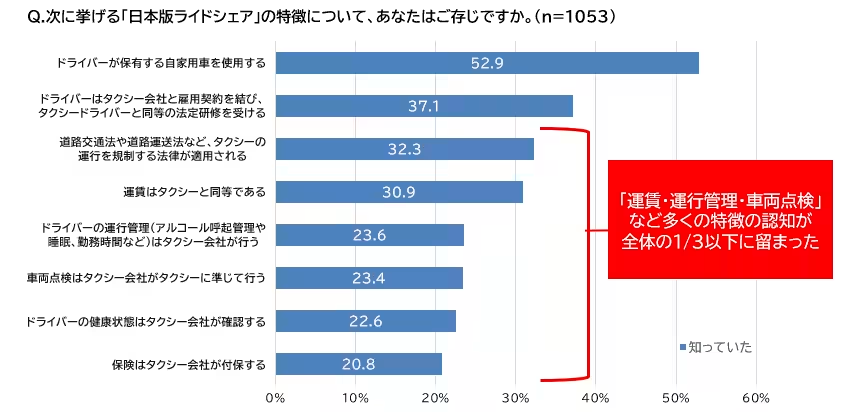

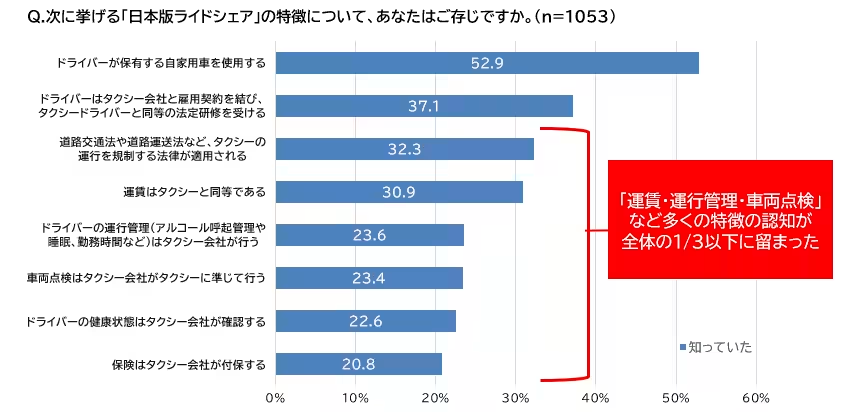

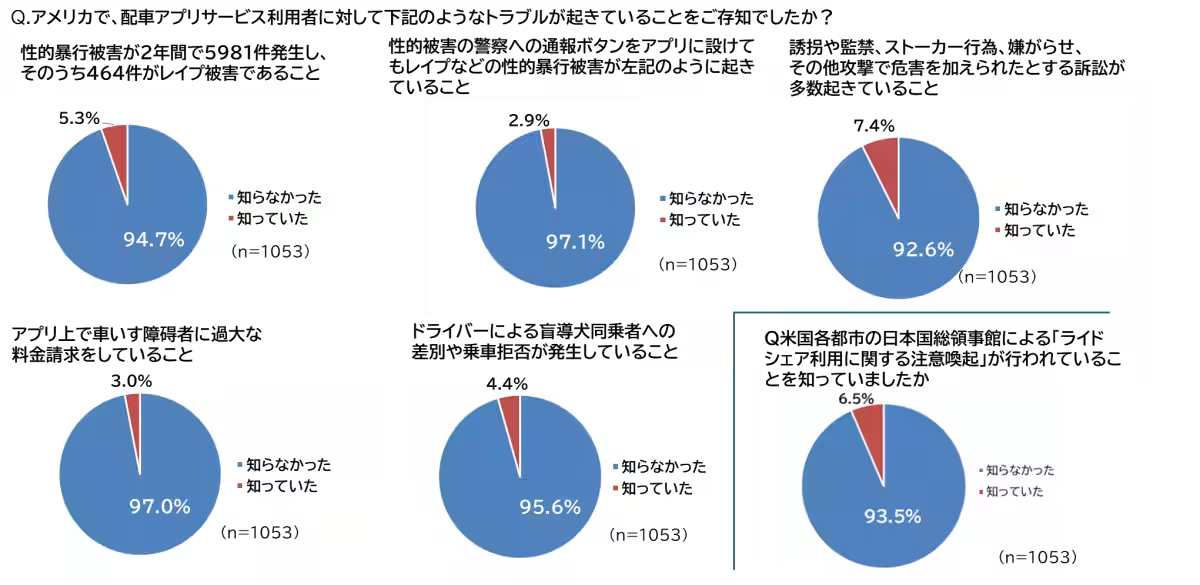

「日本版ライドシェア」についての認知は74.1%と高かったものの、その実態や特徴については深い理解が不足していました。特に、自家用車の使用に関連する部分は知られている一方で、運行管理や保険、車両点検などの詳細には約34.9%の人しか理解していなかったのです。この点は、今後の周知活動において重点的に取り組むべき部分でしょう。

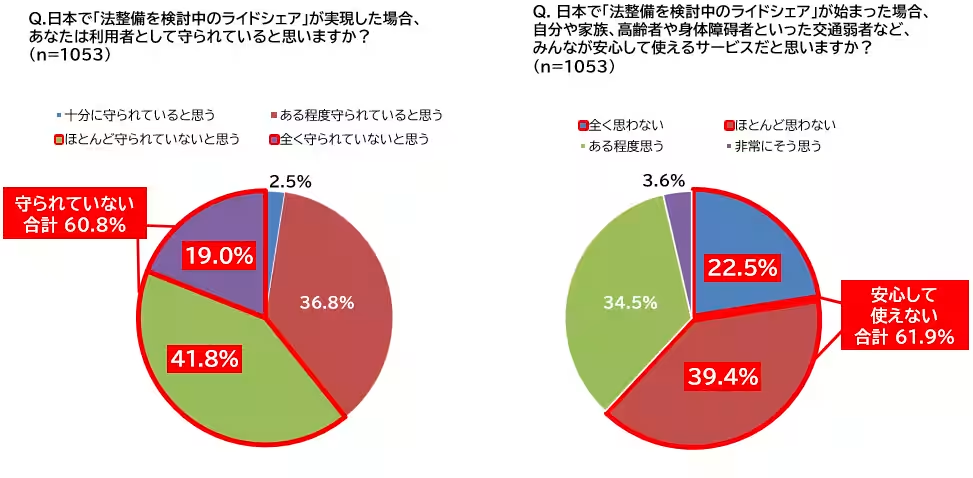

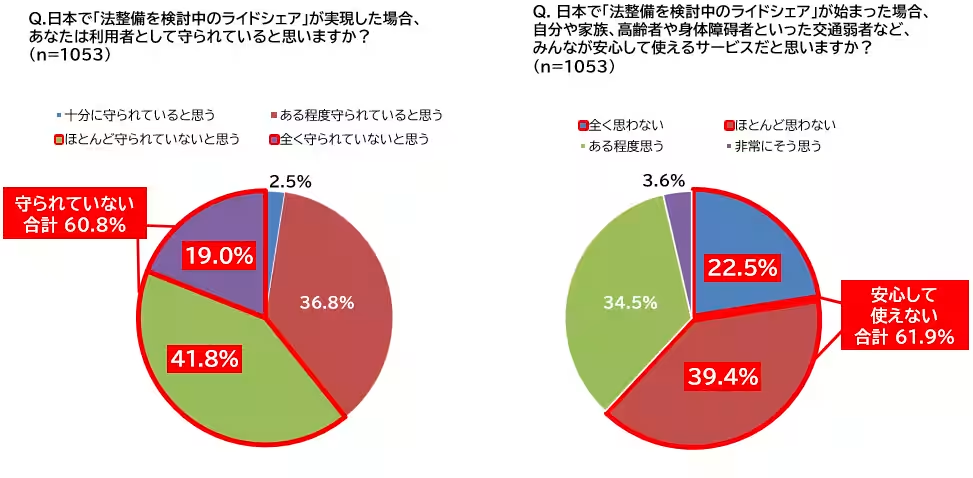

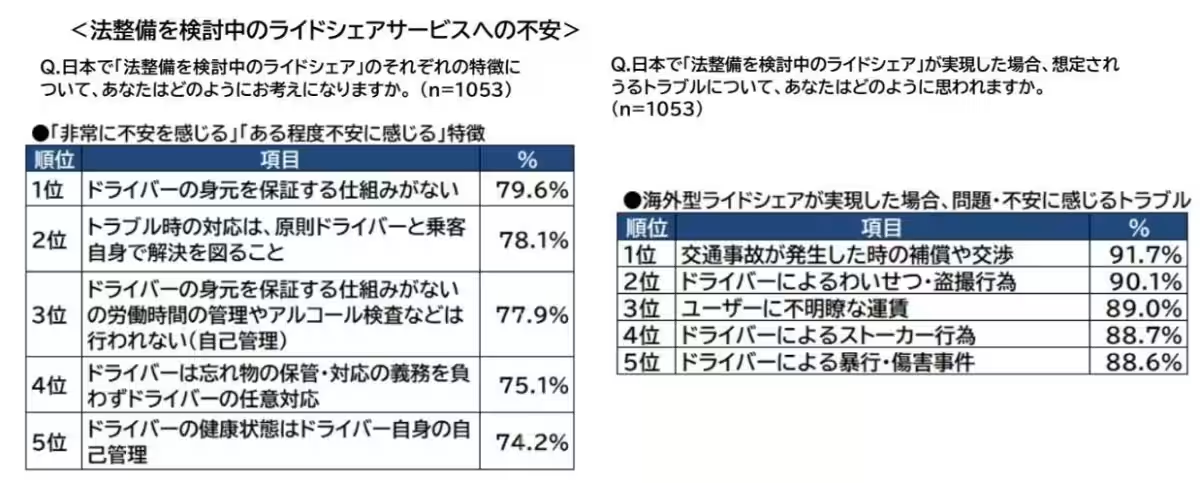

法整備を検討中のライドシェアに対して、多くの利用者が依然として慎重な姿勢を崩していません。具体的には、「利用者として守られていない」と感じる人が60.8%、また「みんなが安心して利用できると思わない」という意見も61.9%に達しました。このような不安を解消するためには、十分なガイドラインや制度の整備が求められます。

また、事故時の補償やトラブル時の対応について心配する声も多数上がっており、特に女性の利用者の不安は大きいことが今回の調査結果から見えてきました。

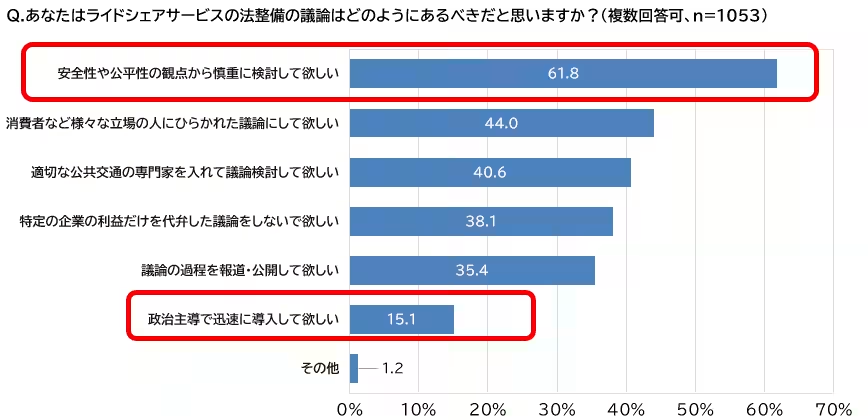

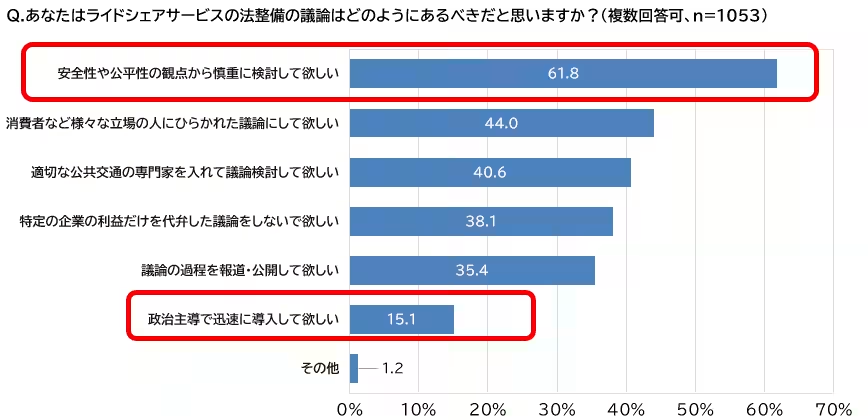

法整備に対する意見では、57.6%が「安全性や公平性の観点から慎重に検討してほしい」と考えています。これは、急速な導入に対する反対意見に対して、利用者の権利とサービスの質を重視する姿勢が見られることを示しています。今後、政治や関連組織がどのような対策を打っていくのかが、利用者の信頼を左右するでしょう。

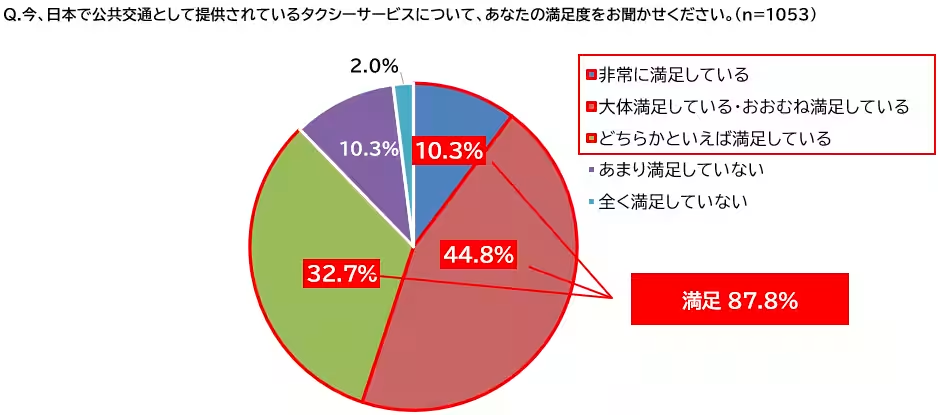

この調査から見えてくるのは、日本版ライドシェアに対する賛否や懸念が交錯しながらも、タクシー業界自体の改善が望まれているという現実です。制度やサービスの実態についての理解を深めるとともに、安全で快適な移動手段としてのタクシーの存在をより強化していくことが、今後の課題といえるでしょう。

調査結果の概要

この調査によると、日本版ライドシェアの制度に対する理解度は34.9%と非常に低いことがわかりました。多くの利用者が制度自体の特徴や運用体制について十分に理解していないことが示され、今後の啓発活動の必要性を浮き彫りにしています。また、現在検討中の「海外型ライドシェア」制度に対しては、6割以上が不安を抱いていることも明らかになっています。特にデータの海外送信に関しては、8割が不安に感じているとのことです。これらの結果は、利用者の信頼獲得が非常に重要であることを示しています。

タクシー利用状況と配車アプリの効果

調査の結果、タクシーを月に1回以上利用する人のうち、57.6%が配車アプリを利用していることがわかりました。配車アプリの利用を通じて、タクシーを捕まえにくいと感じる状況が改善されたと感じる人も82.2%に達しました。特に悪天候や交通量が少ない時間帯においても、アプリを活用したことにより利便性が向上していると多くの方が実感しています。

一方で、配車アプリを利用しない理由としては「必要性を感じない」という声が34.5%、次いで「迎車費用が掛かる」と「個人情報を登録したくない」といった理由が挙げられました。これに関しては、タクシー業界のさらなる改善と謳う努力が求められます。

日本版ライドシェア政策の認知度

「日本版ライドシェア」についての認知は74.1%と高かったものの、その実態や特徴については深い理解が不足していました。特に、自家用車の使用に関連する部分は知られている一方で、運行管理や保険、車両点検などの詳細には約34.9%の人しか理解していなかったのです。この点は、今後の周知活動において重点的に取り組むべき部分でしょう。

ライドシェアに対する不安

法整備を検討中のライドシェアに対して、多くの利用者が依然として慎重な姿勢を崩していません。具体的には、「利用者として守られていない」と感じる人が60.8%、また「みんなが安心して利用できると思わない」という意見も61.9%に達しました。このような不安を解消するためには、十分なガイドラインや制度の整備が求められます。

また、事故時の補償やトラブル時の対応について心配する声も多数上がっており、特に女性の利用者の不安は大きいことが今回の調査結果から見えてきました。

安全性と公平性の懸念

法整備に対する意見では、57.6%が「安全性や公平性の観点から慎重に検討してほしい」と考えています。これは、急速な導入に対する反対意見に対して、利用者の権利とサービスの質を重視する姿勢が見られることを示しています。今後、政治や関連組織がどのような対策を打っていくのかが、利用者の信頼を左右するでしょう。

まとめ

この調査から見えてくるのは、日本版ライドシェアに対する賛否や懸念が交錯しながらも、タクシー業界自体の改善が望まれているという現実です。制度やサービスの実態についての理解を深めるとともに、安全で快適な移動手段としてのタクシーの存在をより強化していくことが、今後の課題といえるでしょう。

会社情報

- 会社名

- 交運労協(全日本交通運輸産業労働組合協議会)

- 住所

- 東京都港区芝浦3-2-22田町交通ビル内

- 電話番号

トピックス(地域情報)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。