子どもたちが学ぶ「サツキマス」の生態と海の未来

幻の魚サツキマスから学ぶ海とその未来

2024年8月8日、岐阜県で「サツキマスから学ぶ海の今と未来」というイベントが行われ、特に海なし県の小学生たちが参加しました。このイベントは、子どもたちに山、川、海のつながりを教え、海の課題解決に向けて考え行動するきっかけを提供することを目的としています。

イベントは、日本財団が推進する『海と日本プロジェクト』の一環として、次世代に美しい海を残すための取り組みです。参加したのは岐阜県内の小学5・6年生20名で、彼らは数々の体験を通じて、サツキマスの生態やその環境について学びました。

1日目:サツキマスを知る

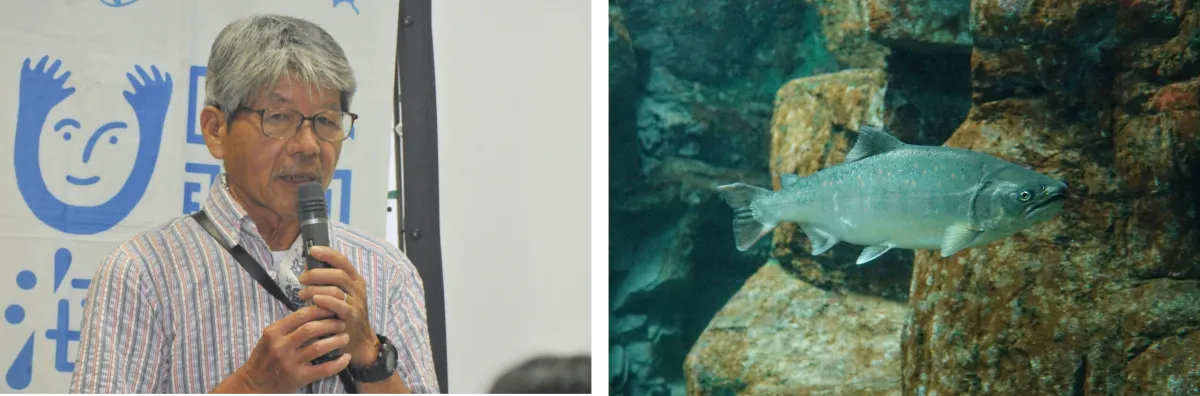

この日の最初のプログラムは、世界淡水魚園水族館アクア・トトぎふでの見学です。ここでは、長良川で捕獲されたサツキマスを観察しました。岐阜県の自然と生息する生物について熱心に教えてくれたのは、長良川漁業協同組合の飯田哲夫さんです。彼は、川から海へと旅するサツキマスの独特な生態をわかりやすく説明しました。

子どもたちは、サツキマスの生息環境が如何に脅かされているかを理解し、「ごみを捨てないことが重要」との言葉に耳を傾けました。さらに、アクア・トトぎふのスタッフは外来種や絶滅危惧種についても触れ、自然環境の大切さを訴えました。

干潟の生態系を探訪

次に、三重県の高松干潟での活動が行われました。子どもたちは生物観察を通じて多様な海洋生物との触れ合いを楽しみましたが、悲しいことに、干潟には多くのごみも散乱していました。この現実を目の当たりにし、彼らは海の環境保護の重要性を強く感じました。

イカナゴの減少について学ぶ

愛知県の水産試験場では、サツキマスの食料となるイカナゴの減少についての講義が行われました。海水温の上昇や捕食者の増加が原因で、イカナゴの漁が減少し続けているとのこと。これにより、サツキマスの生息環境にも影響が出ています。漁師たちの経験に触れ、子どもたちは水産資源の管理の重要性を学びました。

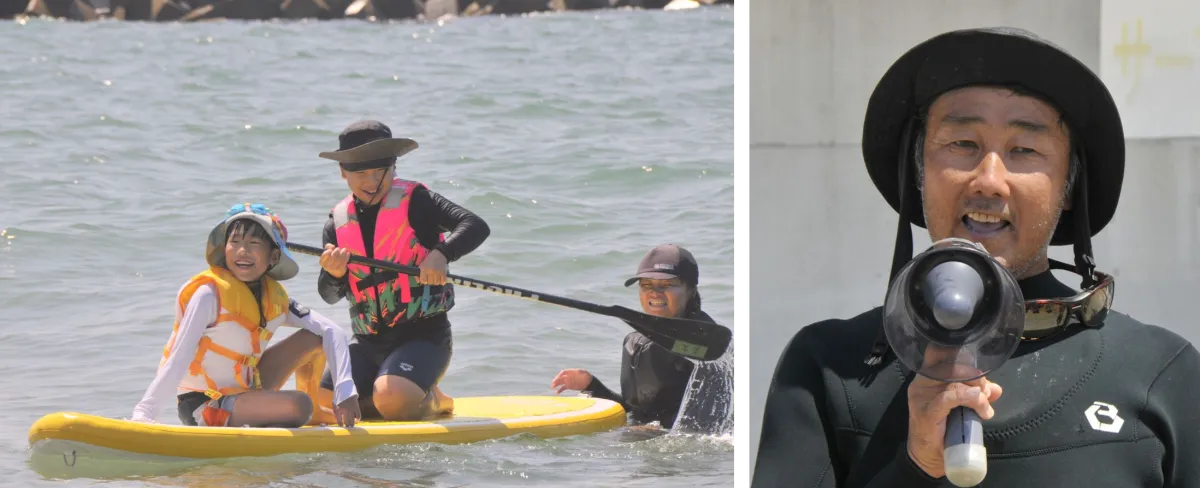

2日目:サップ体験とごみ拾い

2日目には、南知多町の山海海岸でサップ体験が行われました。海に入るのは初めてという児童たちも多く、波や塩辛い海水に驚きながらも楽しんでいました。インストラクターからは、海のごみ問題についての話もあり、その後、全員で砂浜のごみ拾いを行いました。海を守るためのアクションが体験として学んでもらえる場となりました。

CM制作で意見を発信

最終的には、岐阜放送本社でCM制作にチャレンジしました。子どもたちはサツキマスを守るためのメッセージを込め、短い映像を制作。これらのCMは後に岐阜放送で放映される予定です。

参加者の声

イベントに参加した子どもたちからは、サツキマスや海の環境についての貴重な学びを得たといった声が聞こえました。また、保護者からも、地球温暖化や環境問題に対する意識が高まったとの感想が寄せられています。

今後の取り組み

一般社団法人海と日本プロジェクト岐阜は、今後もこうしたイベントを通じて、子どもたちと共に海を守るための活動を続けていく予定です。地元の自然を大切にする心が育まれ、次世代へ美しい海を引き継ぐための一助となることでしょう。

会社情報

- 会社名

- 海と日本プロジェクト広報事務局

- 住所

- 東京都港区赤坂2-14-4 森崎ビル3階

- 電話番号

- 03-6441-2561

トピックス(地域情報)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。