京都芸術大学がトヨタと共に考えるデザイン思考の未来

京都芸術大学とトヨタ、デザイン思考を通じて未来を構想

京都市左京区に位置する京都芸術大学の情報デザイン学科が、一般社団法人日本デザイン思考協会、株式会社カクシン(KAKUSIN)と連携し、デザイン思考をテーマにした特別授業を実施しました。この授業は、トヨタ自動車株式会社の協力を得て行われ、「移動の未来を考えよう」というテーマで展開されました。

デザイン思考の授業内容

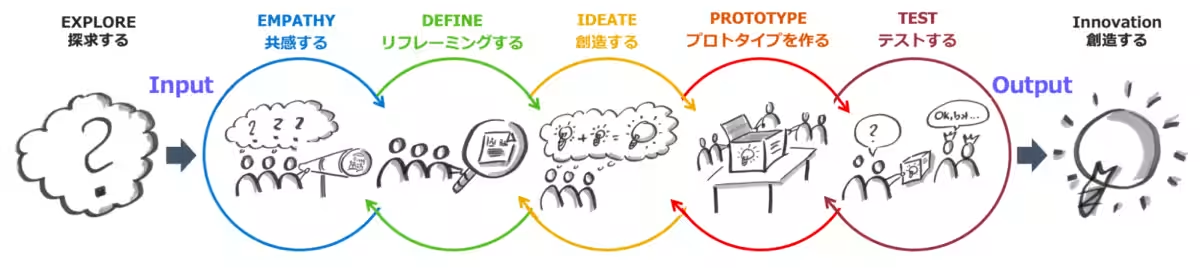

今回の授業では、デザイン思考に関する理論や実践を通じて、学生たちがどのようにして創造的な解決策を見つけ出すかを探求します。デザイン思考とは、ユーザー中心のアプローチを基にした問題解決手法で、以下の5つのステップで構成されています。

1. 共感(Empathize): ユーザーの立場に立ち、そのニーズや感情を理解します。

2. 課題定義(Define): ユーザーが抱える問題を具体的に明確にします。

3. アイデア創出(Ideate): 創造的なアイデアを自由に発想し、多様な解決策を探ります。

4. プロトタイプ(Prototype): 発想したアイデアを形にし、具体的なモデルを作成します。

5. テスト(Test): ユーザーにプロトタイプを使ってもらい、フィードバックを受けて改良します。

このプロセスを経ることで、学生たちは実践的な学びを深めるとともに、企業との連携による新たな視点を得ることができます。

「移動の未来を考えて」授業の流れ

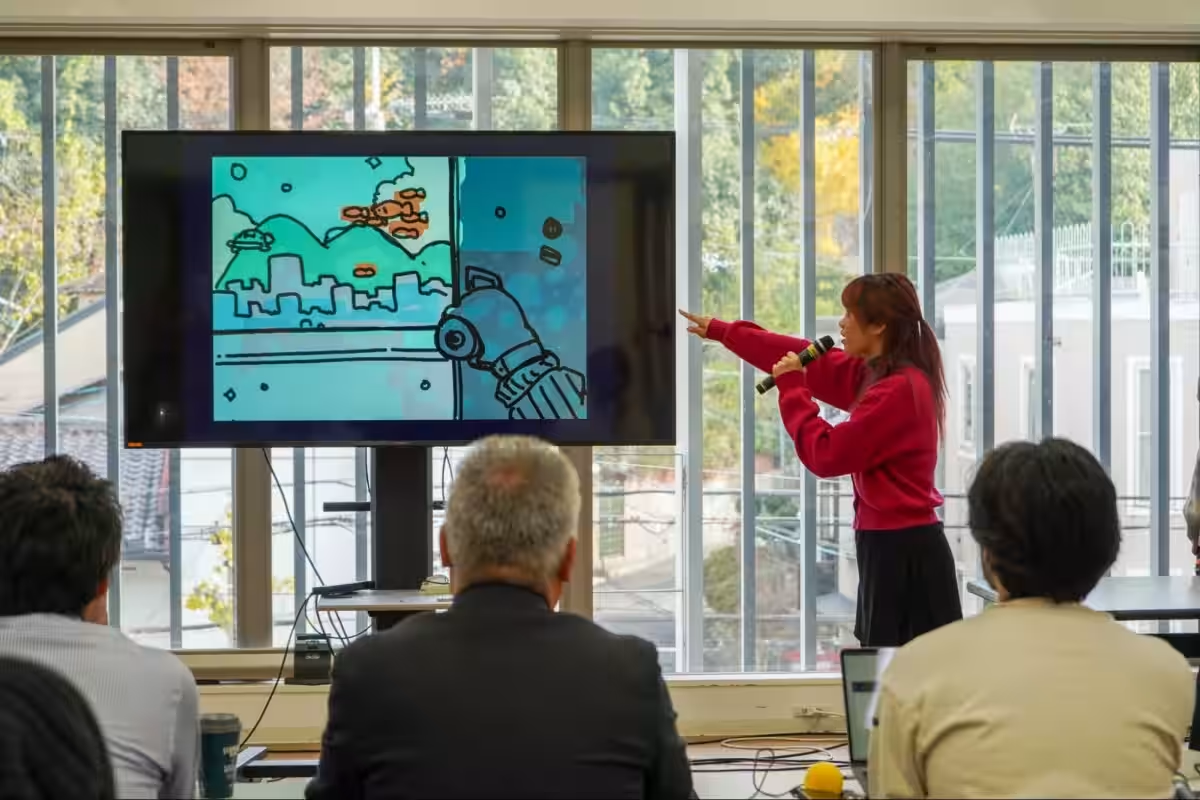

授業は後期にわたって全14回行われ、初回と最終回にはトヨタ自動車の社員を招いてのグループワークが特に重要な位置を占めます。初回授業では、学生たちがグループで出したアイデアをトヨタ社員に発表し、フィードバックを受けつつアイデアの具体化を進めていきました。

最終プレゼンでは、各グループが個性的な「移動の未来」を提案しました。移動手段だけではなく、それに付随するサービスやアプリ、システムなどのアイデアも盛り込まれ、トヨタ社員からも高評価を得る結果となりました。「柔軟な発想が多く、興味深い発表がたくさんあった」との感想が寄せられ、企業としても学生から学ぶことが多いと感じたようです。

企業と学生の創造的な交流

プレゼンテーションの際には、トヨタの社員たちが学生のアイデアに対して様々な質問を投げかける場面が見られ、学生たちの発想に興味を持って聞いている姿が印象的でした。「若い世代の視点に触れることで、我々も新たな発見ができた」といった声が挙がり、この授業は参加者双方にとって新たな学びの場となる貴重な機会となりました。

このようなイベントは、デザイン思考の重要性を再確認するだけでなく、未来のモビリティに資する新しいアイデアを育む場ともなり得るのです。学生たちの斬新な発想は、今後のイノベーションにつながる可能性を秘めています。

日本デザイン思考協会とKAKUSINの役割

日本デザイン思考協会は、デザイン思考を通じて「学びの景色を変える」というミッションを掲げ、企業や学校での問題解決をサポートしています。KAKUSINは、最先端技術を駆使し、実践的なデザインアプローチを提供する企業です。今回の協力により、学生たちは実際のビジネスシーンで求められるスキルを身につける機会が得られ、実践的な学びを提供されています。

このように、教育機関と企業が連携し、創造性と実践力を高める取り組みが進んでいます。今後もこのような授業を通じて、未来を見据えたアプローチがさらに広がっていくことでしょう。

会社情報

- 会社名

- 学校法人 瓜生山学園 京都芸術大学

- 住所

- 京都府京都市左京区北白川瓜生山2-116

- 電話番号

- 075-791-9122

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。