男性の化粧文化、日本の歴史をひも解く講演会が開催

男性の化粧文化の歴史を探る

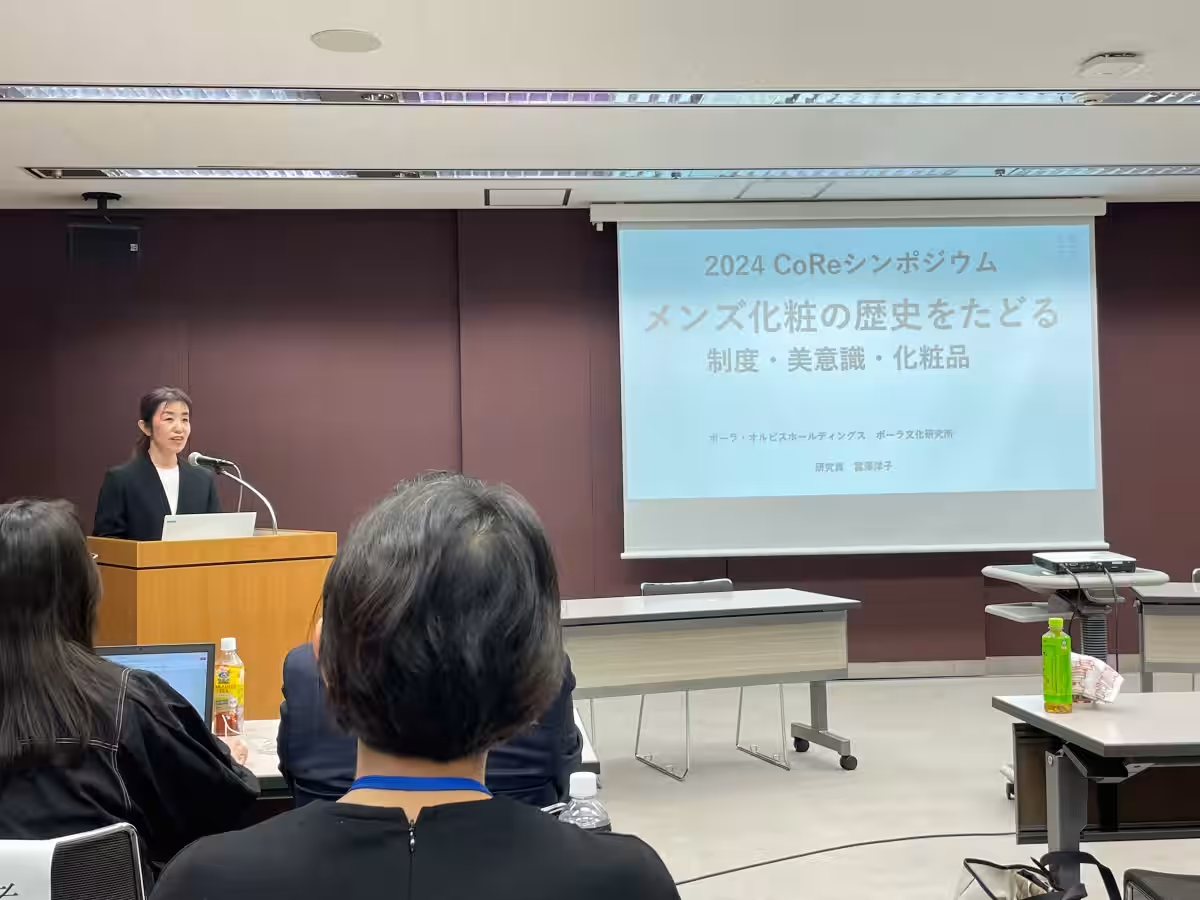

2024年11月14日、東京の港区に位置するポーラ文化研究所が、一般社団法人日本化粧品専門店協会主催の『2024 CoRe シンポジウム』に参加し、化粧に関する歴史的な観点から男性の化粧文化について講演を行いました。このシンポジウムのテーマは『化粧品専門店におけるメンズ需要創出の仕掛け』であり、最近高まる男性の化粧品市場に焦点を当てた座談会も行われました。

ポーラ文化研究所の研究員である富澤洋子が登壇し、男性の化粧に関する歴史を振り返る講演を行いました。富澤氏は、縄文時代の埴輪に見る化粧の痕跡から、平安時代の貴族たちや武士の化粧の違いについてのエピソードを引き合いに出しながら、男性が時間を経て化粧を行ってきた証拠を示しました。特に、戦国時代に見られる月代(前頭から頭頂までを剃り上げた髪型)の背景について、文献や絵画資料を交えて詳しく解説しました。

近代から平成にかけては、メンズ化粧品の流通はあったものの、アフターシェーブなど特定の化粧品が主流であり、1980年代以降のYMOなどに代表される男性メークの登場も時代の流れの中で一過性であったと指摘しています。 これと現在の社会の変化を比較し、男らしさや女らしさを超えたボーダレスな流れが進んでいる中で、一般男性が化粧を徐々に受け入れられるようになってきたことが提言されました。講演を聴いた参加者からは、「埴輪や絵巻に化粧が描かれていることに驚いた」「男性の化粧意識が縄文時代までさかのぼるとは考えもしなかった」という声が寄せられました。

ポーラ文化研究所では、これらの伝統的な研究にとどまらず、現代の化粧および美意識に関する調査も積極的に行っています。特に、最近の調査では、若年層の男性は「スキンケアは非常に重要であり、性別に関係なくメークは自由に行える」という意識を持つことが明らかになっています。これにより、男性に対する化粧文化の捉え方や価値観が変化していることが示されています。

今後もポーラ文化研究所は、男性を含むさまざまな人々の化粧や美意識の研究を継続し、その知見を広める活動をしていく予定です。今回の講演要旨は2025年2月にポーラ文化研究所のウェブサイトに掲載される予定です。

ポーラ文化研究所

ポーラ文化研究所は1976年に設立され、化粧の学術的な探求を行っております。化粧を「人々の営みの中で育まれた大切な文化」と位置づけ、約6,500点のコレクションを保持し、古代から近現代までの化粧道具や装身具、絵画資料、文献を収集・保存・研究・公開しています。また、化粧行動や意識に関する調査も1978年から継続しています。

より詳細な情報は、以下のリンクからご覧いただけます。

会社情報

- 会社名

- ポーラ文化研究所

- 住所

- 東京都港区南青山2-5-17ポーラ青山ビルディング1F

- 電話番号

- 03-6447-5701

トピックス(コスメ・メイク・美容)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。