大阪大学が量子ソフトウェアをオープンソース化、クラウドサービス利用が容易に

大阪大学が量子コンピュータソフトウェアをオープンソース化

量子コンピュータの技術が進化する中、大阪大学がついに世界最大規模の基本ソフトウェア「Open Quantum Toolchain for Operators and Users」をオープンソース化し、その運用を開始しました。この取り組みは、量子コンピュータの利便性を飛躍的に高め、研究者や企業が自由にクラウドサービスを利用できるようにするものです。

自由なカスタマイズが可能に

この新しいソフトウェアは、量子コンピュータの運用に必要な環境構築から管理までを一括して提供します。これにより、大学や企業が量子コンピュータをクラウドで手軽に公開し、独自のニーズに合わせてカスタマイズすることができるようになりました。かつては、多くのソフトウェアを自ら開発しなければならず、導入が難しかった現状が大きく改善されます。

量子コンピュータの運用開始

既に、大阪大学が運営する量子コンピュータのクラウドサービスに本ソフトウェアが適用され、運用が開始されています。このサービスは、研究者が遠隔地から量子アルゴリズムを実行したり、ソフトウェアの改善を確認したりできる新たなプラットフォームを提供します。

このプロジェクトには、大阪大学の藤井啓祐教授や猿渡俊介准教授が関与しており、セックやTIS株式会社とも連携して進められています。今後は、共同研究を通じて機能拡張を行い、より多くのユーザーのニーズに応えるソフトウェアを目指す予定です。

量子ソフトウェアの開発背景

量子コンピュータを利用するには、ジョブ管理、スケジューリング、量子プログラムの最適化など、多くの要素が求められます。しかし、これまで量子コンピュータ向けのオープンソースソフトウェアは非常に限られていました。この課題を解消するため、研究チームは共同研究を通じて柔軟かつ強力なソフトウェア群を開発しました。

大阪大学では、量子計算の高速化技術や量子プログラムの変換・最適化技術の研究成果を反映した新しい機能を追加し、2024年にはさらなる機能の公開を予定しています。これにより、より多くの研究機関や企業が量子コンピュータの恩恵を受けられるようになります。

クラウドサービスの3層構造

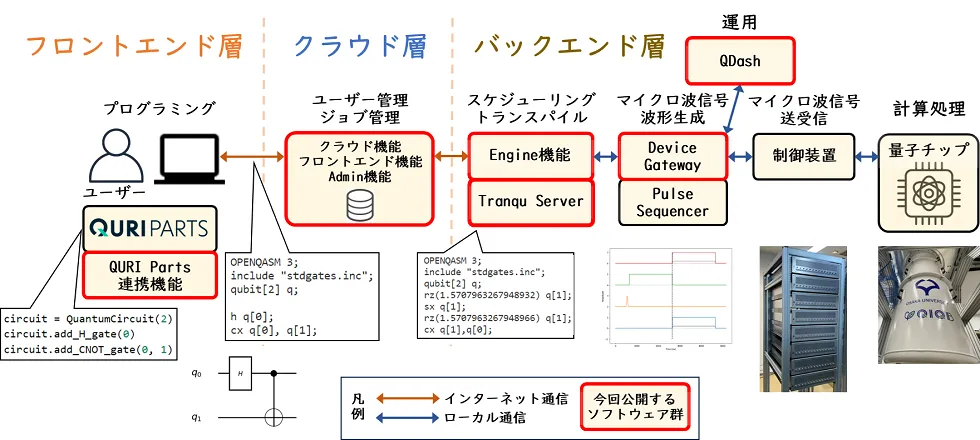

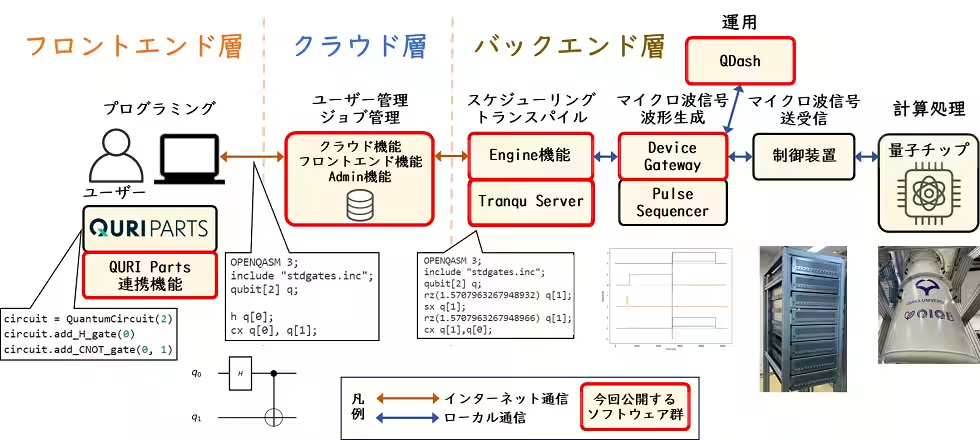

本ソフトウェアは、フロントエンド、クラウド層、バックエンド層の3つの層から成っています。フロントエンド層ではユーザーが量子プログラムを作成し、クラウド層ではユーザーやジョブの情報が管理されます。バックエンド層では、量子コンピュータを制御するサーバ群が稼動し、様々な処理を実行します。

このシステムは、量子コンピュータや制御機器の導入さえあれば、企業が簡単にクラウドサービスを展開できる環境を提供します。また、オープンソース化により、全世界でこのソフトウェアが評価され、機能の改善が共同で進められることが期待されています。

研究者のコメント

「量子コンピュータ開発への参入が促進されることで、量子技術の進歩につながると確信しています。」と大阪大学束野特任研究員は述べています。

富士通の佐藤フェローも、「オープンソース化によって、量子システムソフトウェア領域全体が活性化され、今後の課題解決につながることを期待しています」とコメントしました。

これからの量子技術の発展を支える一歩となるこのプロジェクトから目が離せません。

会社情報

- 会社名

- 富士通株式会社

- 住所

- 神奈川県川崎市中原区上小田中4-1-1

- 電話番号

トピックス(IT)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。