古野電気が進める現場重視のAI人材育成ワークショップの実績

古野電気のAI人材育成の挑戦

古野電気株式会社が、AI技術の導入を促進するために、実務に基づいた形でAI人材を育成するプロジェクトに挑んでいます。これにより、現場のメンバーがAIを活用しやすくなる環境を整えることを目指しています。

プロジェクトワークショップの背景

古野電気では、AIと関わる部門が限られていました。主に知能制御研究室がその中心を担っていたため、社内全体への技術の広がりには課題が存在したのです。そのため、AI技術に詳しいエンジニアがいても、実際の業務に活かされないという状態が続いていました。

「実際にデータを扱う現場の担当者もAIを学ぶ必要性があった」と語るのは、プロジェクトを担当した岡本氏です。現場の人間がAIの知識を持てば、より効率的な業務が行えることを実感した岡本氏は、座学ではなく実際のデータを使用したプロジェクトワークショップ形式を選びました。この形式こそが、実務に直結する学びを可能にするのです。

ワークショップの内容

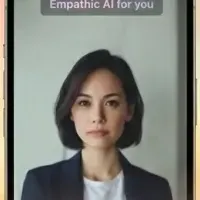

プロジェクトワークショップでは、NABLASが提供するメンタリングを受けながら、現場の担当者が主体となってAIアプリを開発しました。具体的には、検査業務の効率化を目指すために、LLM(大規模言語モデル)を活用した文書解析システムの開発に取り組みました。

最初はAIの知識もなく、試行錯誤を繰り返す中で、岡本氏や同僚とのメンタリングを通じて徐々に理解を深めていきました。「やりながら理解が進むのが面白かった」と大辻氏が話すように、実際にやってみることでAIに対する認識が大きく変わったのです。

成果と今後の展望

最終的に、彼らは実用的なLLMアプリを開発することに成功しました。「最初のモデルの選択に対して再検討する機会があったのが大きかった」と津髙氏は述懐します。正しい方向に進むためのアドバイスが迅速に受けられたことで、プロジェクトは成功へと導かれました。

岡本氏は、「通常の研修では知識を得るだけになりがちだが、今回のワークショップでは実務に落とし込むことができた」と語ります。今後、彼はこの経験を業務に活かし、AI技術の可能性を広げていく意向を示しています。

また、プロジェクト参加者は今後、他の部署やチームとも協力し合いながら、学んだことを共有し、AIの活用をさらに進めていく考えです。これにより、社内全体がAI技術を活用する環境へと変わっていくでしょう。

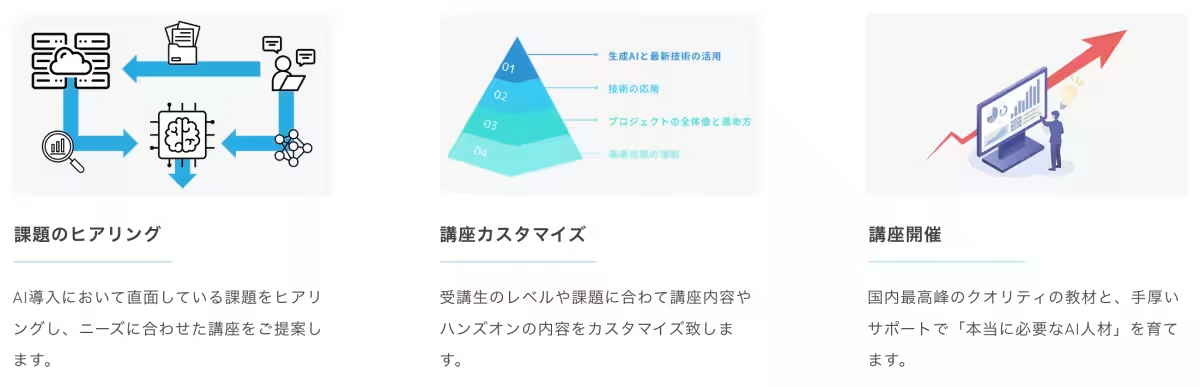

企業へのアドバイス

これからプロジェクトワークショップを検討する企業には、岡本氏が「まず、本気で取り組むこと」と強調しています。成果を出すためには、工数の確保や適切なテーマの選定が重要です。また、現場の人々も巻き込むことで、AIの導入をスムーズに進める鍵となります。

今回の取り組みは、古野電気だけでなく、AI活用を目指す全ての企業にとって良い事例となるでしょう。NABLASの支援を借りながら、これからも新たなAI技術の活用に向けて、さらなる挑戦を続けることが期待されています。

会社情報

- 会社名

- NABLAS株式会社

- 住所

- 東京都文京区本郷6-17-9 本郷綱ビル 1F

- 電話番号

トピックス(IT)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。