子どもたちの未来を支える「第三の居場所」が拡大中

未来志向の居場所「子ども第三の居場所」

日本財団が中心となって展開する「子ども第三の居場所」は、2016年以来、全国各地で子どもたちのための安全・安心な空間を提供してきました。これは、すべての子どもたちが将来の自立に向けて必要な力を育むことを目的とした取り組みです。このプログラムでは、基本的な生活習慣の定着をサポートし、自己肯定感や社会との関わりを育むためのプログラムが組まれています。

2024年9月27日には、国の制度となる新しい「児童育成支援拠点事業」がスタートし、これに伴い(613)居場所事業がまた一歩進化を遂げます。2023年12月には政府が「こどもの居場所づくりに関する指針」を閣議決定するなど、子ども支援が国の重要な施策として位置付けられています。この新たな制度では、家族が抱える問題にも対応するための支援が一元化されることになります。

現在の取り組み

「子ども第三の居場所」は、食事や学習支援といった日常生活に必要な機会を提供しています。近年、家庭環境における多様な困難が目立つ中、小学生の3人に1人が何らかの課題を抱えているという調査が示されています。このような背景から、全国の各地域での居場所の必要性が高まっているといえるでしょう。

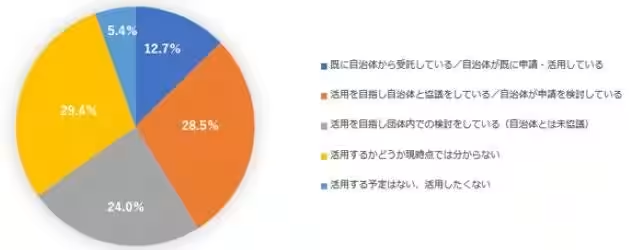

日本財団では、これまで44都道府県に235の拠点を設立し、自立した子どもへの支援を強化してきました。また、新しい児童育成支援拠点事業にも対応した運営方針の策定が進められています。これにより、地方自治体と連携し、より多くの子どもたちへ支援が行き届く仕組みが整っていくでしょう。

フォーラムの目的

「社会的養育地域支援ネットワーク」が設立され、フォーラムが開催されることで、行政や民間、さまざまな団体間での情報共有と協力がより密に行われることが期待されています。特に、今後の活動報告や交流を通じて、各支援者がお互いに学び合い、子どもにとってのより良い環境作りを目指すことが重視されています。

金子知史チームリーダーは、「この取り組みを通じて、質の高い支援者が各地に広がり、子どもたちの未来が明るくなることを願っています」と語っています。

日本財団は、「みんなが、みんなの子どもを育てる社会」を実現すべく、今後も地域に根ざした支援の強化に努めていく意向を示しています。「子ども第三の居場所」が全国でスムーズに運営されるためには、地域社福祉士やボランティアの協力が不可欠です。

未来への展望

今後は、地域のニーズに応じた多様な支援が求められます。そのため、自治体や民間の枠を超えた連携がますます重要になるでしょう。フォーラムでの討論を通じて、より効果的な支援方法の開発が期待されます。

「子ども第三の居場所」は単なる受け入れの場所ではなく、子どもの可能性を広げ、自立した未来を育むための「育成の場」としての役割を果たしています。

会社情報

- 会社名

- 「子ども第三の居場所」プロジェクト事務局

- 住所

- 東京都港区赤坂1丁目2番2号日本財団ビル

- 電話番号

トピックス(地域情報)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。