家族葬普及の中で問われる喪中はがきの必要性と文化的役割

家族葬普及の中で問われる喪中はがきの必要性と文化的役割

近年、家族葬が一般化し、訃報を知らせる手段の重要性が再認識されています。喪中はがきの必要性についてあらためて考えると、多くの人々が感じていることがわかります。

調査の概要

2024年8月に、フタバ株式会社が実施した調査では、20から70代の年賀状を送る方を対象に、喪中はがきの役割やその必要性についてインターネットアンケートが行われました。200人の有効回答をもとに、現代社会における喪中はがきの文化的な位置づけを探ります。

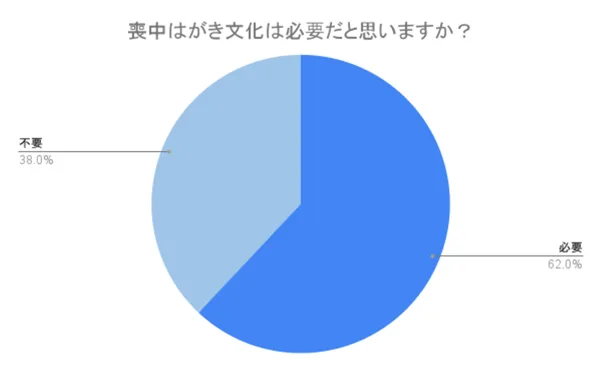

喪中はがき文化への認識

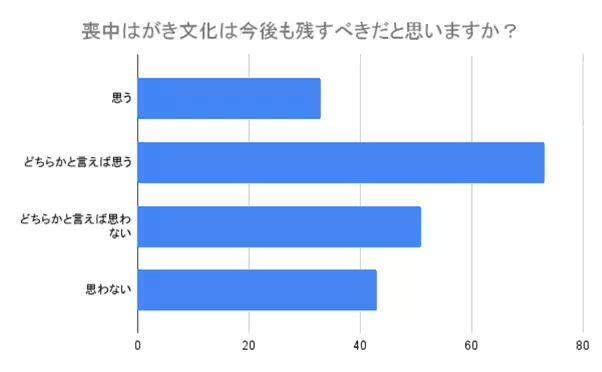

調査の結果、約62%の回答者が「喪中はがき文化は必要」と答えており、喪中はがきが伝える役割に価値を見出していることが明らかになりました。この結果は、家族葬などの小規模な葬儀が増えたことで、親しい関係でない方々にも訃報を伝える良い手段として認識されていることを示しています。

「身近な人との関係を守るための手段」「新年の挨拶を控えることを明示する方法」など様々な理由が挙げられており、喪中はがきの重要性は多面的です。

喪中はがき文化の不要派

一方、「喪中はがきは不要」と答えた38%の人々からは、デジタルコミュニケーション手段が普及したことによる効率性を評価する声が上がっています。特にLINEや口頭での連絡の方が手軽だと考える人が多いようです。年賀状自体も送る人が減っている現代において、喪中はがきの必要性を感じない方がいるのも事実です。

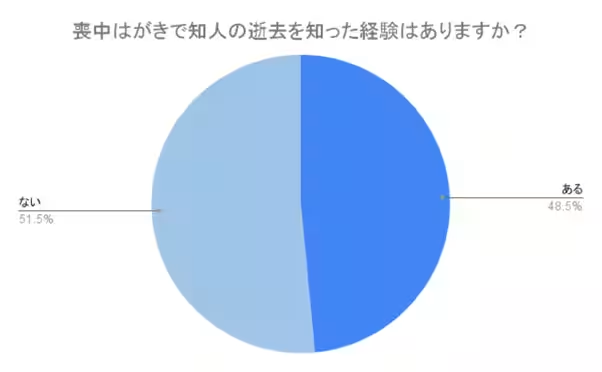

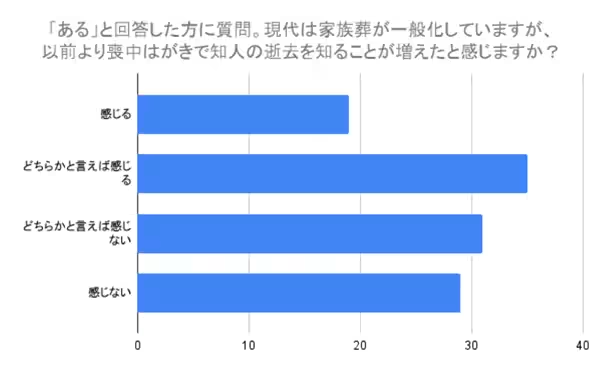

喪中はがきで知る訃報

調査では、喪中はがきで知人の逝去を知った経験があると回答した人が47%を占めており、考えに関わらず多くの人がこの手段を通じて訃報を受け取っていることが分かります。この現象は、家族葬の普及による影響とも言えます。

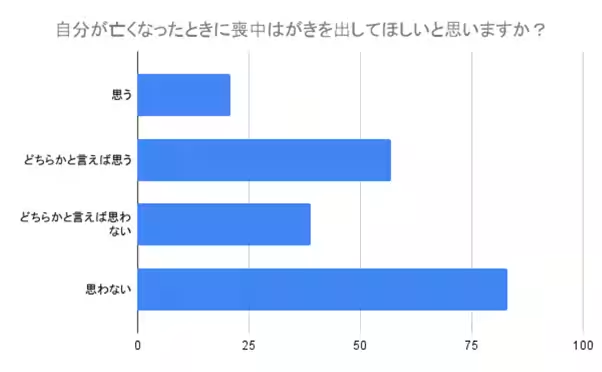

自らの喪中はがきを出す意向

また、自分が亡くなった際に喪中はがきを出してほしいと思うかという質問には、61%の回答者が「出してほしくない」と答えました。主な理由としては、知らせなくても良いとの考えが示されています。しかし、一定数の人々は「年賀状で連絡を取り合っていた方への感謝の気持ちを伝えたい」と思っているようです。

今後の喪中はがき文化

全体の57%が「喪中はがき文化は残すべきだ」と考えていることからも、喪中はがきが日本文化として重要な役割を果たしていると認識されています。「故人の人間関係を把握するため」といった理由も多く、自分の葬儀の際に相手に伝えるための大切な手段とされています。

喪中はがきの購入先

さらに、喪中はがきの購入先は多様化しています。郵便局やコンビニ、ネット注文などが挙げられ、便利さに重きを置く人が増えていることも見逃せません。

まとめ

家族葬の増加に伴い、喪中はがき文化は進化していると同時に、その意義や必要性が問われています。人々が異なる意見を持ちながらも、逝去を知らせ合う大切な文化として残っていくことでしょう。喪中はがきを応用した新しい形が生まれる未来にも期待が高まります。

会社情報

- 会社名

- フタバ株式会社

- 住所

- 愛知県名古屋市昭和区白金2-4-10

- 電話番号

- 052-882-1671

トピックス(ライフスタイル)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。