不登校問題を解決へ導く一冊『不登校のはじまりからおわりまで』の重要性

不登校児童生徒数が過去最高に

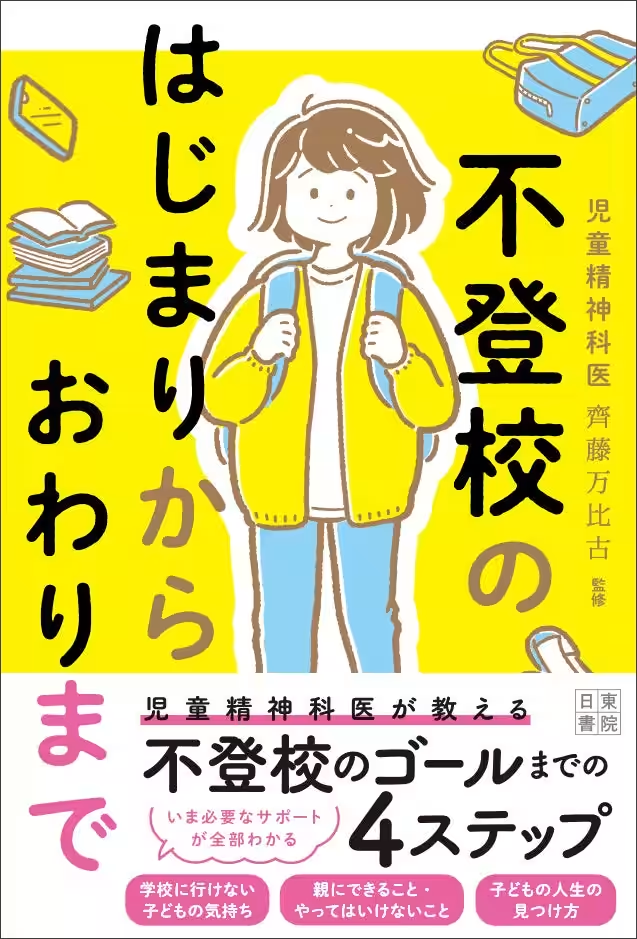

近年、日本における不登校児童生徒の数は深刻な状況にあり、2022年度には29万9048人という過去最多の数字が記録されました。この問題に対処するため、日東書院から発売された書籍『不登校のはじまりからおわりまで』は、児童精神科医である齊藤万比古氏が監修し、学校に行けない子どもたちの心の背景や、親がどのようにサポートできるかを解説しています。

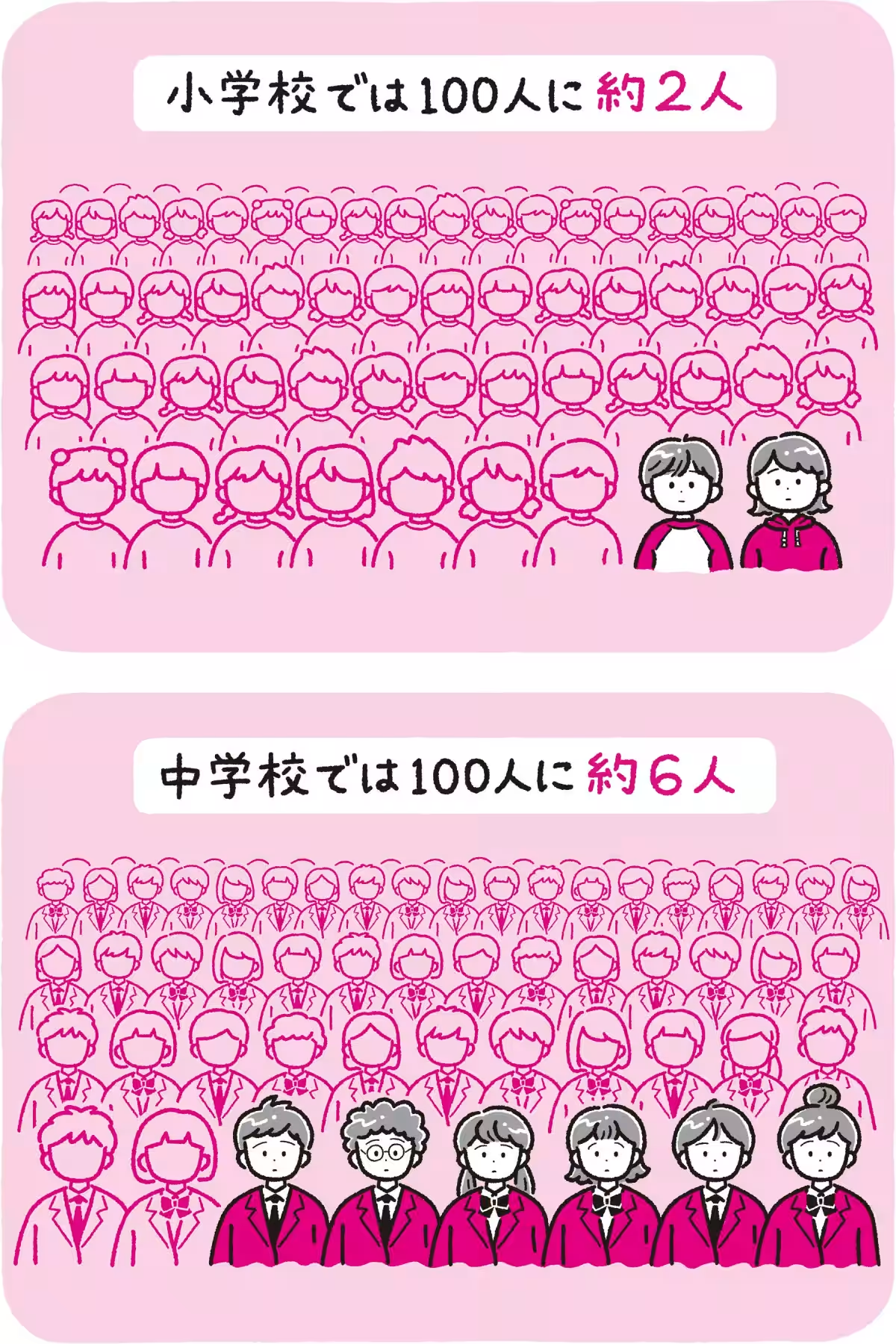

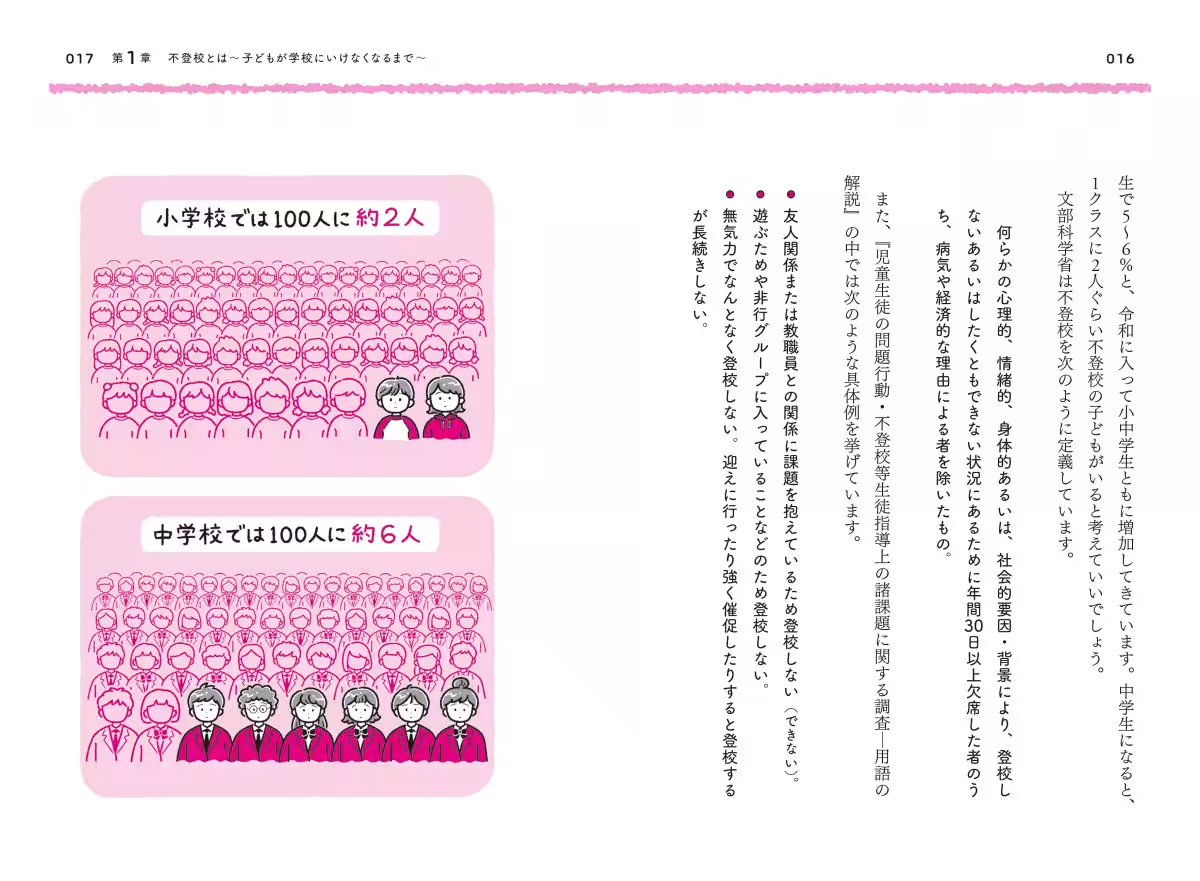

不登校とは?

不登校とは、子どもが学校に行くことに対して様々な感情—恐れ、拒否感、罪悪感—を抱え、長期間登校しない状態を指します。文部科学省の調査によると、小学生では100人中約2人、中学生では約6人が不登校に該当します。この状況は、家庭や社会に深刻な影響を及ぼしています。

齊藤万比古氏による本書の目的

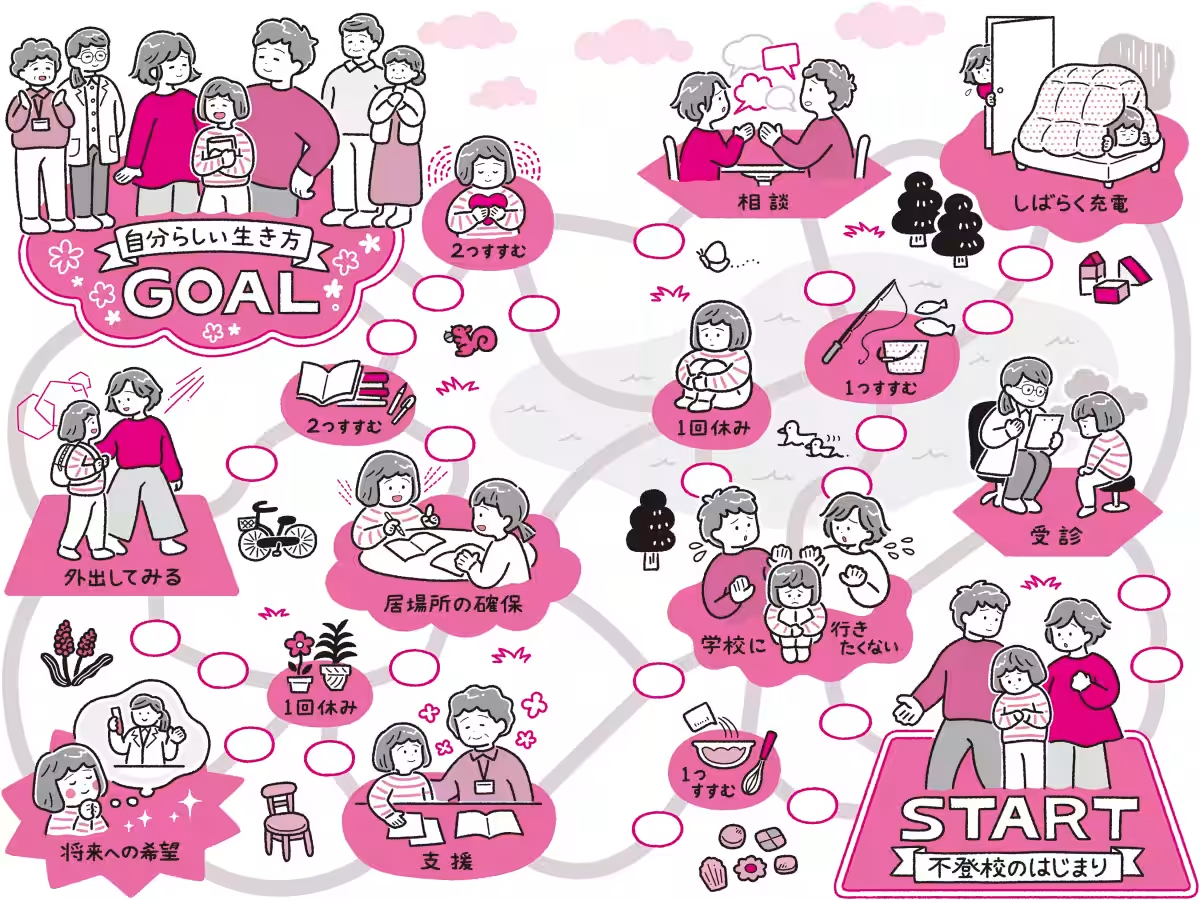

齊藤氏は、不登校問題に45年間向き合ってきた経験を基に、不登校がどのように始まり、どのように克服されるべきかを4つの段階に分けて解説しています。子どもが学校に行けなくなる背景には、心の病や発達障害などが潜んでいることもあり、詳細に分析されることで、親がその状況を理解しやすくなります。

学校に行けなくなる理由

特に思春期以降は人間関係が不登校の大きな要因となります。齊藤氏は、どの子どもでも不登校になる可能性があることを指摘し、5つの異なる「不登校タイプ」を紹介しています。親が子どものようすを注意深く観察し、適切なサポートを行うことが重要です。

不登校期間中の子どもの心のリアル

不登校中の子どもは、親が無意識に発する言葉によって心の傷を負うこともあります。また、ネットやゲームに没頭することで現実逃避を図ることがあります。子どもが特に弱い言葉を受け取る時期でもあるため、親の対応には細心の注意が必要です。

心の病気と発達障害

不登校と関連する心の病や発達障害についても触れています。心の疾患が不登校を引き起こすこともあり、適切な医療機関での診断や治療が重要です。親が焦らず、子どもの心の成長に寄り添っていくことが、治療の第一歩です。

家族の関係と支援

本書では、家族が子どもにどのように接するかも大きなテーマです。責任を感じすぎないこと、心を開いてコミュニケーションをとることが、家族全体の回復に繋がります。子どもが自室で食事をしたいと言った場合、どのように対応すべきかも解説されています。

学校とのつながり

不登校の子どもに対して、学校がどのように支援できるか、また様々な居場所を確保することの重要性についても詳しく述べています。不登校が長期化すると「ひきこもり」につながる恐れもあり、社会とのつながりを持つことが大切です。

- ---

会社情報

- 会社名

- 辰巳出版株式会社

- 住所

- 東京都文京区本郷1-33-13春日町ビル5F

- 電話番号

- 03-5931-5920

トピックス(子育て・子供服・習い事・レシピ・キッズ)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。