腸活時代の幕開け!森永乳業意識調査から読み解く、地域別「大腸の健康」事情

腸活時代の幕開け!森永乳業意識調査から読み解く、地域別「大腸の健康」事情

2025年開催の大阪・関西万博に向けて、森永乳業は「腸からつくるウェルビーイング」をテーマに、健康意識に関する調査を実施しました。全国の20~60代、6,983人を対象とした調査では、地域別の特徴的な傾向が明らかになりました。

健康意識と食生活

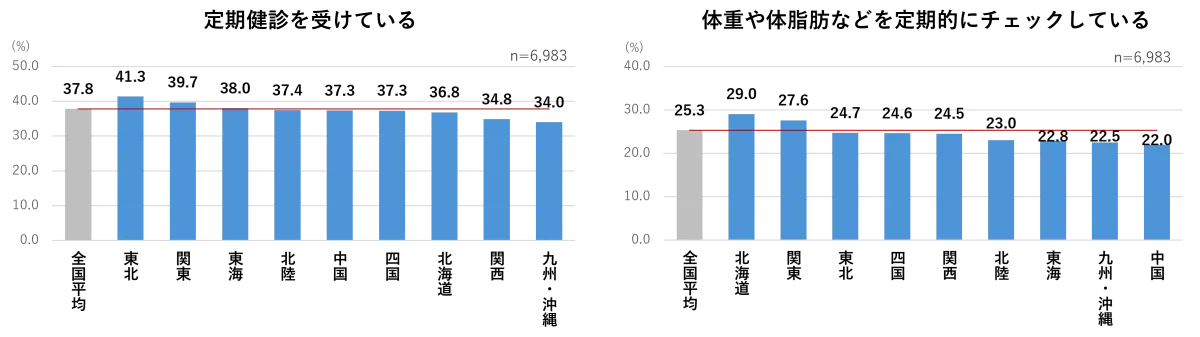

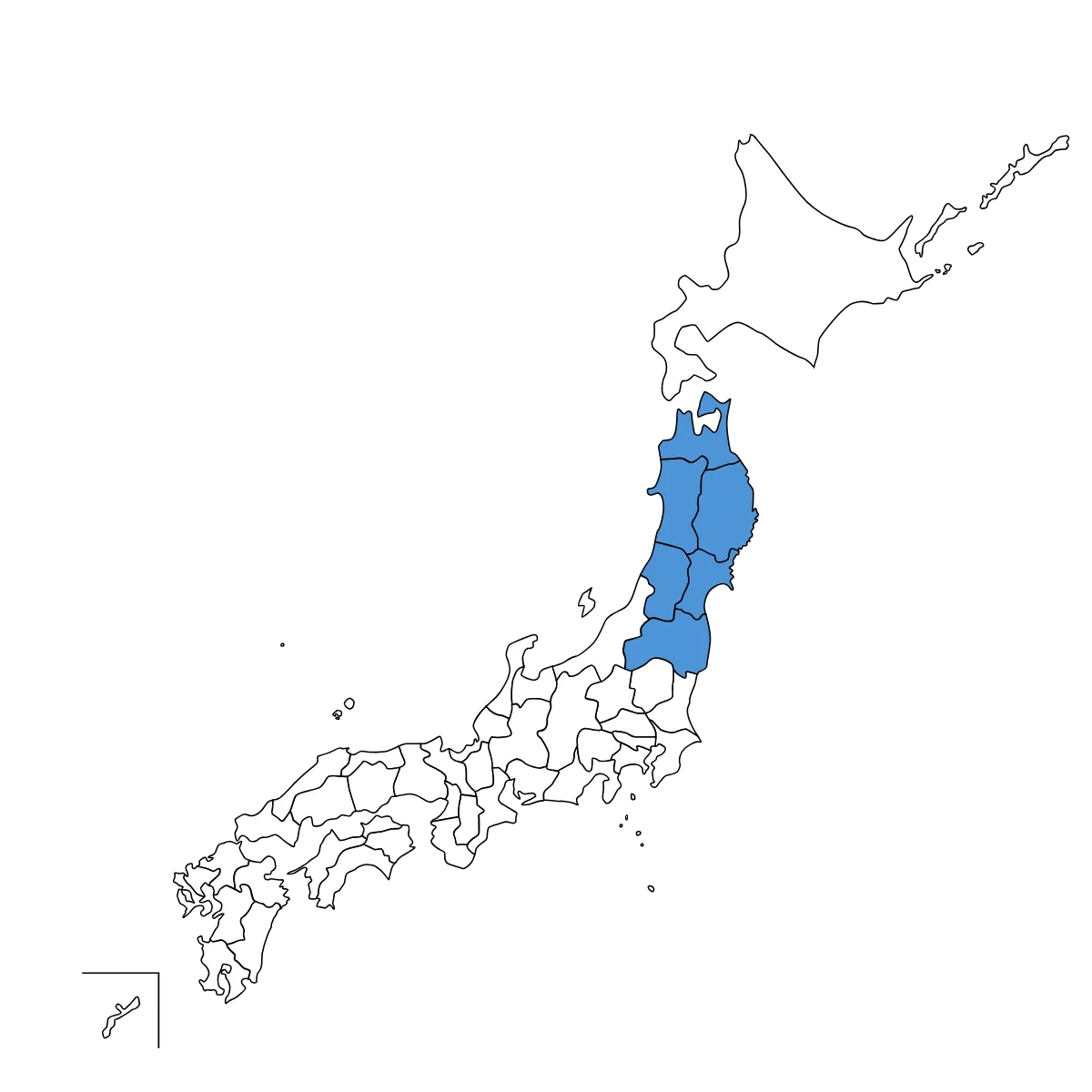

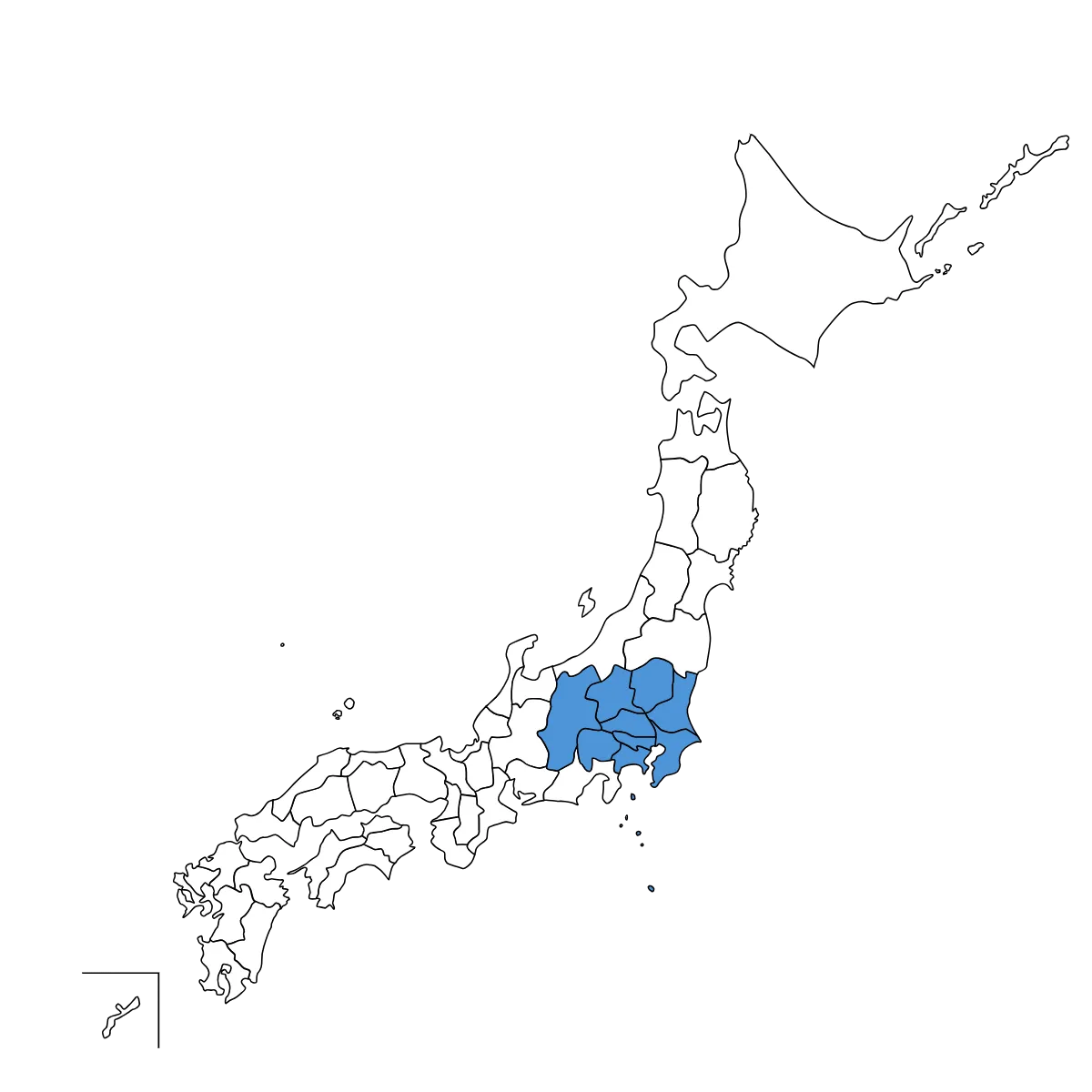

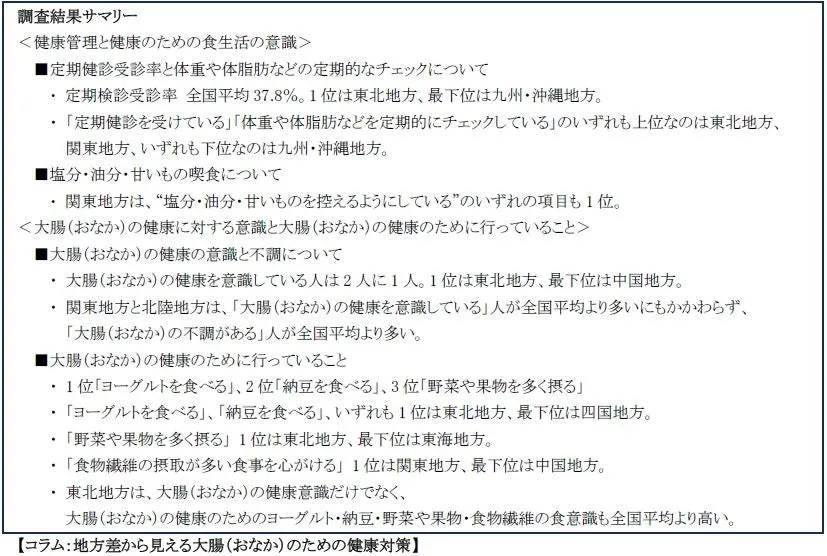

調査結果によると、全国平均で定期健診受診率は37.8%、体重や体脂肪などの定期的なチェック率は25.3%という結果に。地域別では、東北地方と関東地方が上位に位置し、九州・沖縄地方が下位となりました。

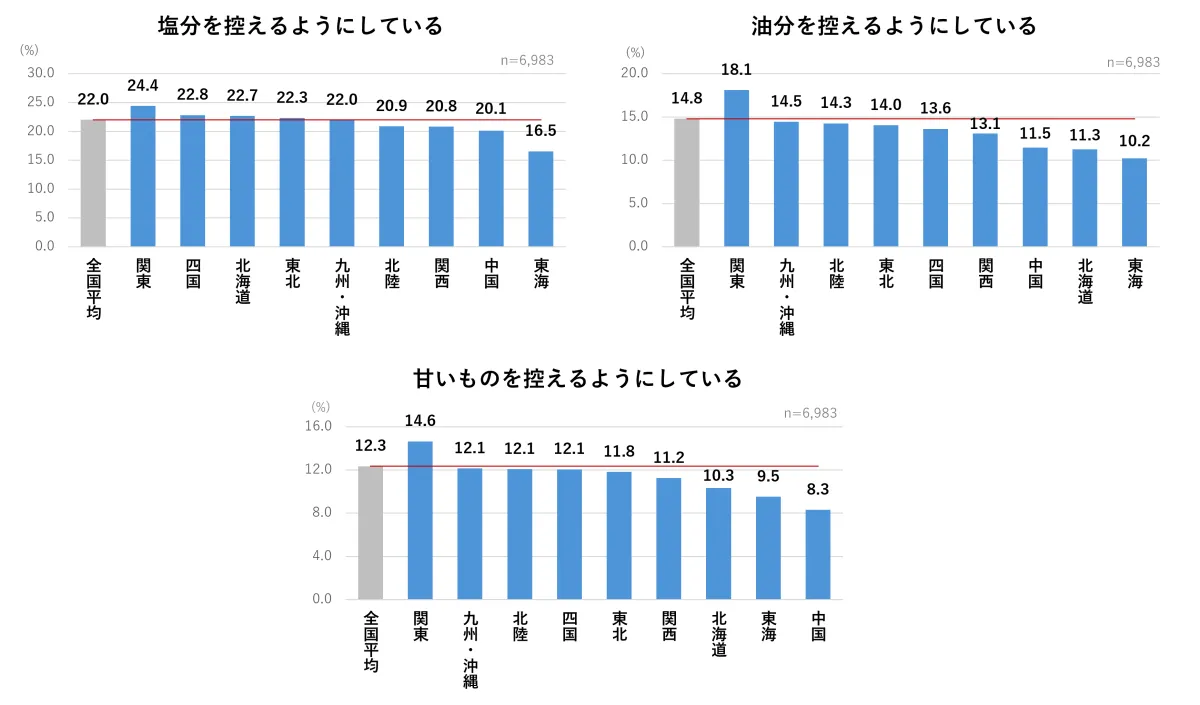

食生活では、健康のために塩分・油分・甘いものを控えるようにしている人は、全国平均でそれぞれ22.0%、14.8%、12.3%でした。特に、関東地方はこれらの項目全てで1位を獲得し、健康への意識の高さが伺えます。

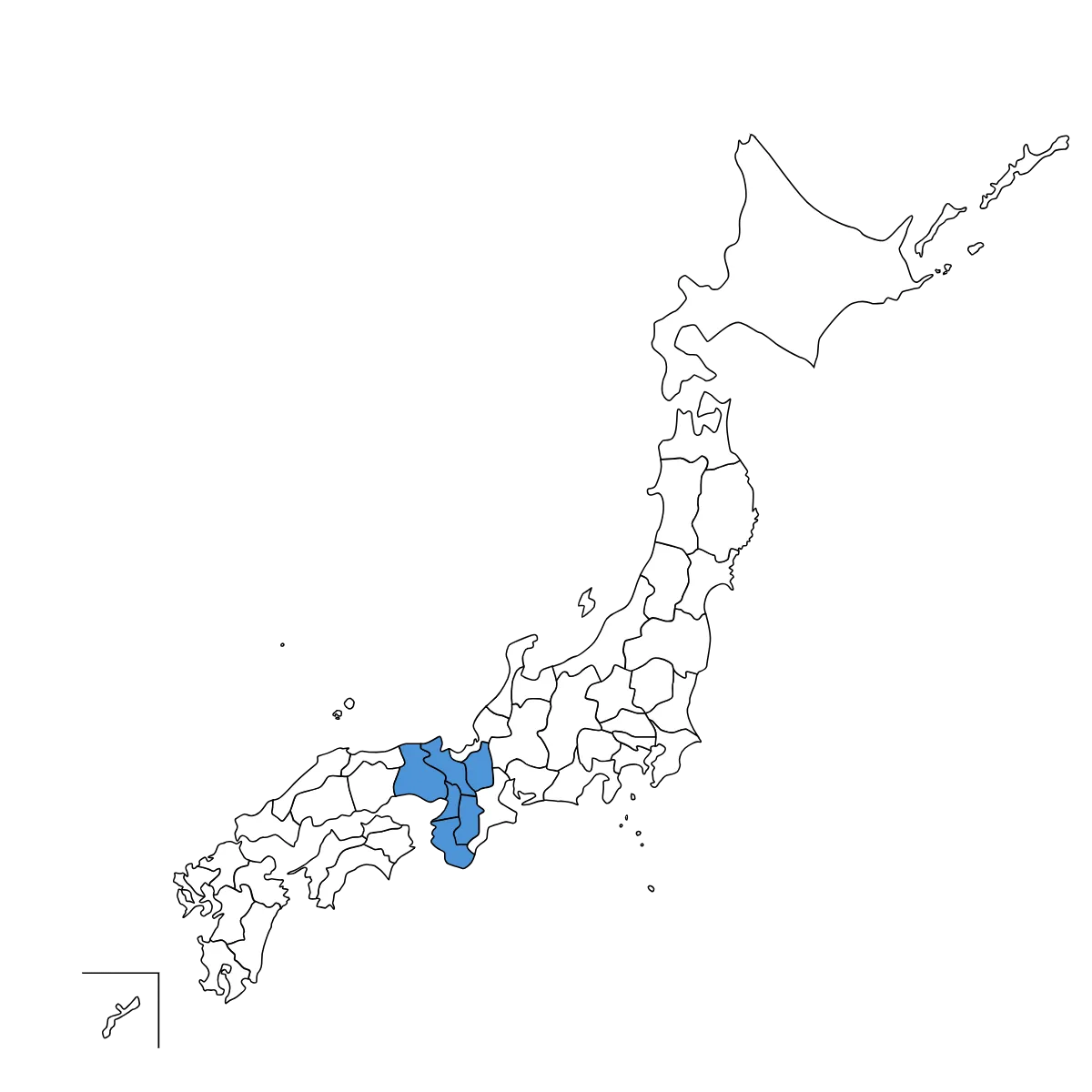

大腸の健康に対する意識

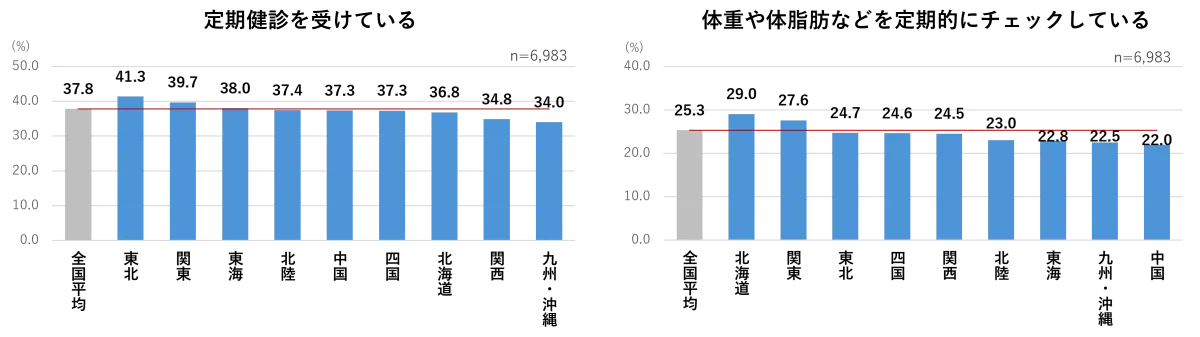

「大腸の健康を意識している」と回答した人は全国平均で50.4%、一方「大腸の不調がある」と回答した人は37.0%という結果に。

地域別では、東北地方は「大腸の健康を意識している」人が最も多く、中国地方が最も少なかったです。また、「大腸の不調がある」人は北陸地方が最も多く、中国地方が最も少なかったです。

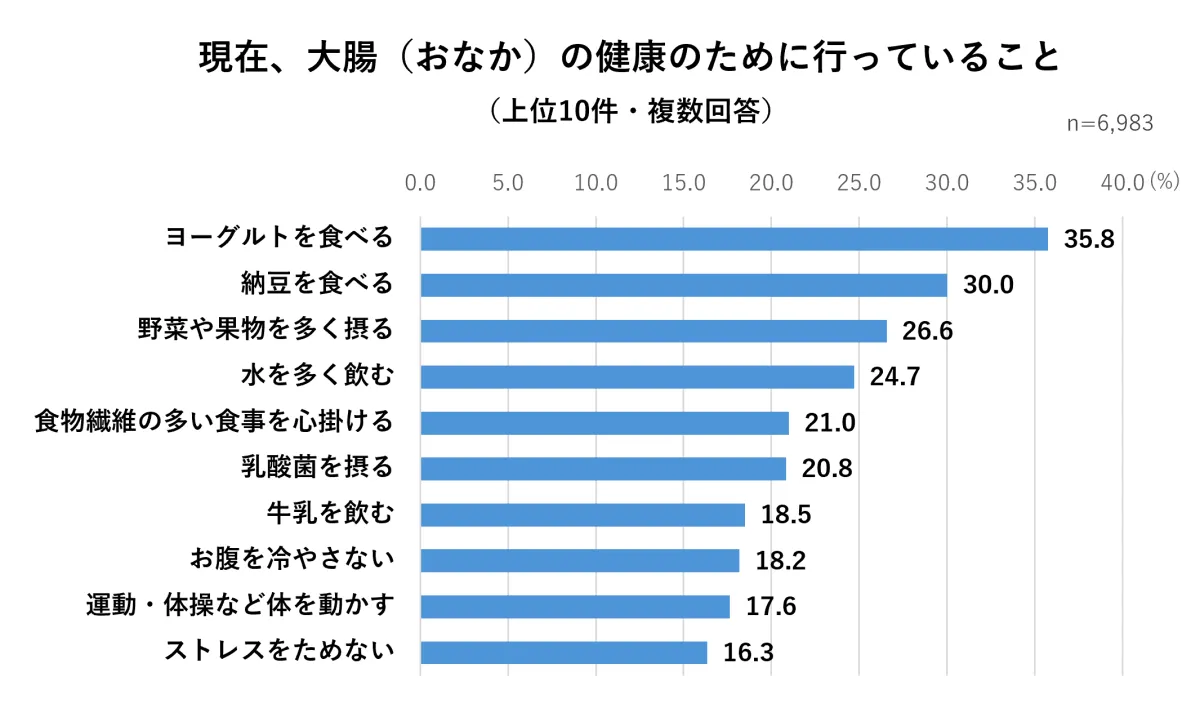

大腸の健康のために行っていること

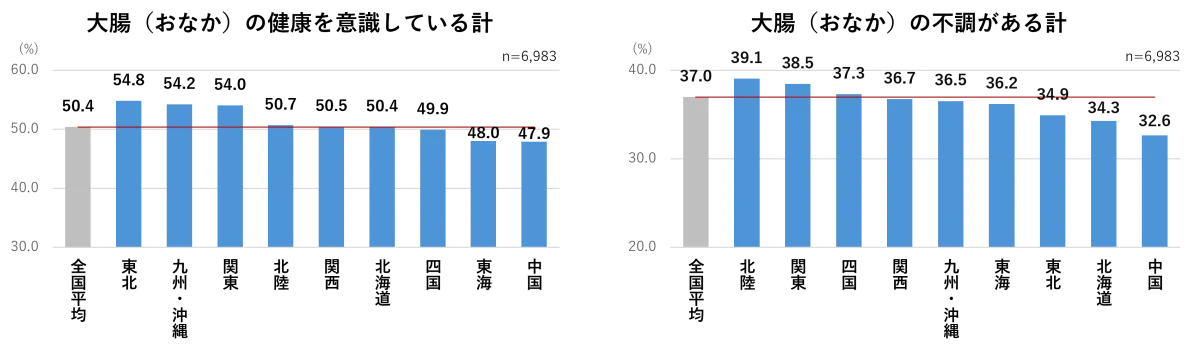

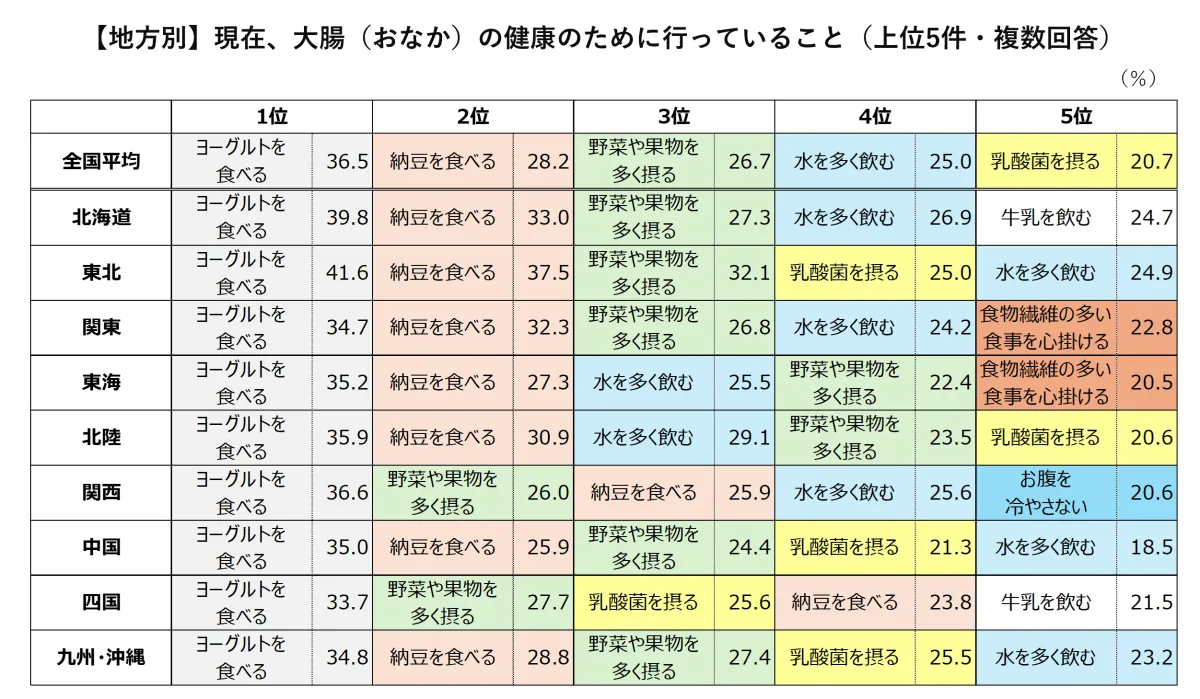

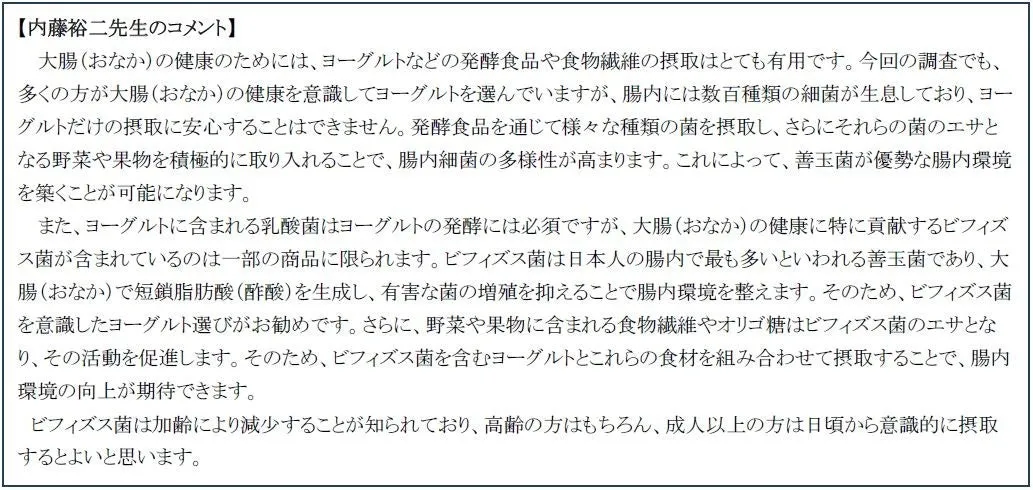

「大腸の健康のために行っていること」として、最も回答率が高かったのは「ヨーグルトを食べる」の35.8%でした。続くのは、「納豆を食べる」「野菜や果物を多く摂る」「水を多く飲む」など、食事に関する対策が上位を占めています。

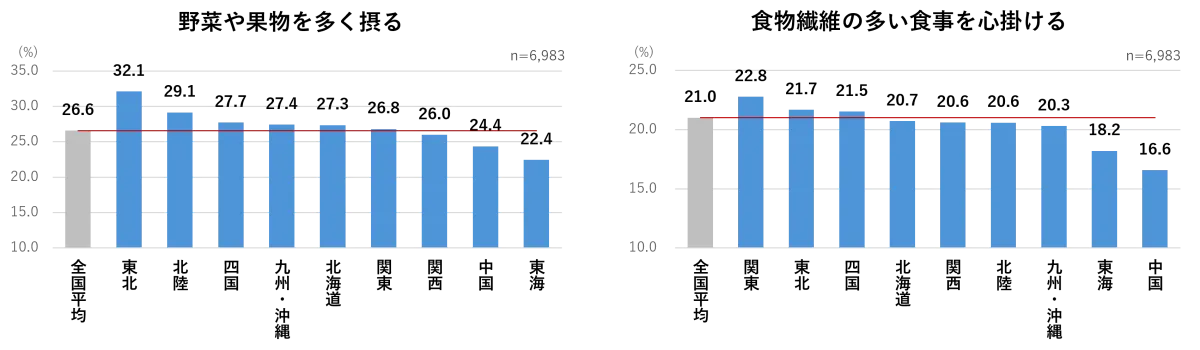

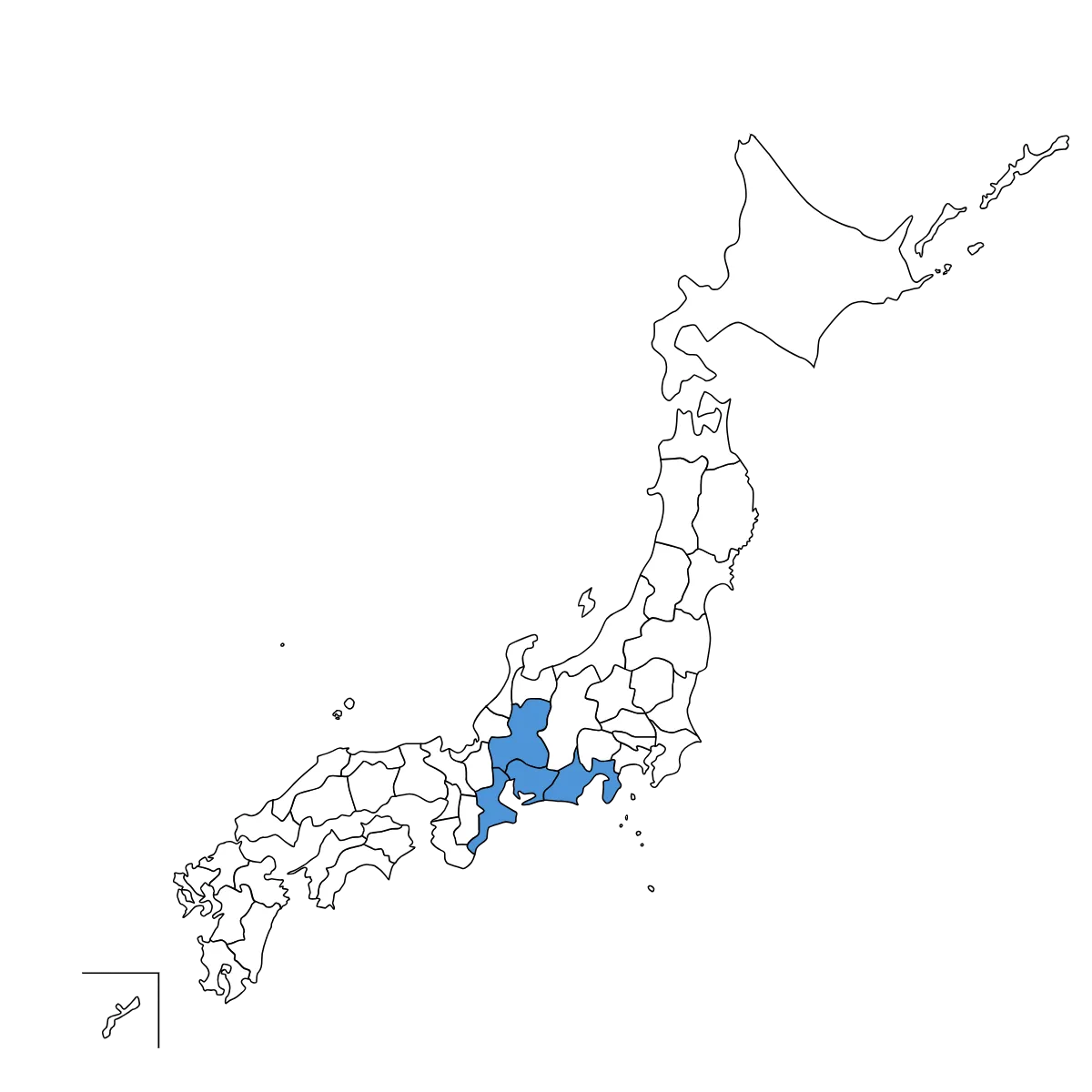

地域別で見ると、ヨーグルトと納豆に関しては東北地方が1位、四国地方が最下位となりました。野菜や果物を多く摂る人は東北地方が1位、東海地方が最下位。食物繊維を多く摂る食事を心がける人は関東地方が1位、中国地方が最下位という結果に。

地域別の特徴から読み解く、大腸の健康対策

地域別の特徴から、大腸の健康のための対策について、専門家のコメントをご紹介します。

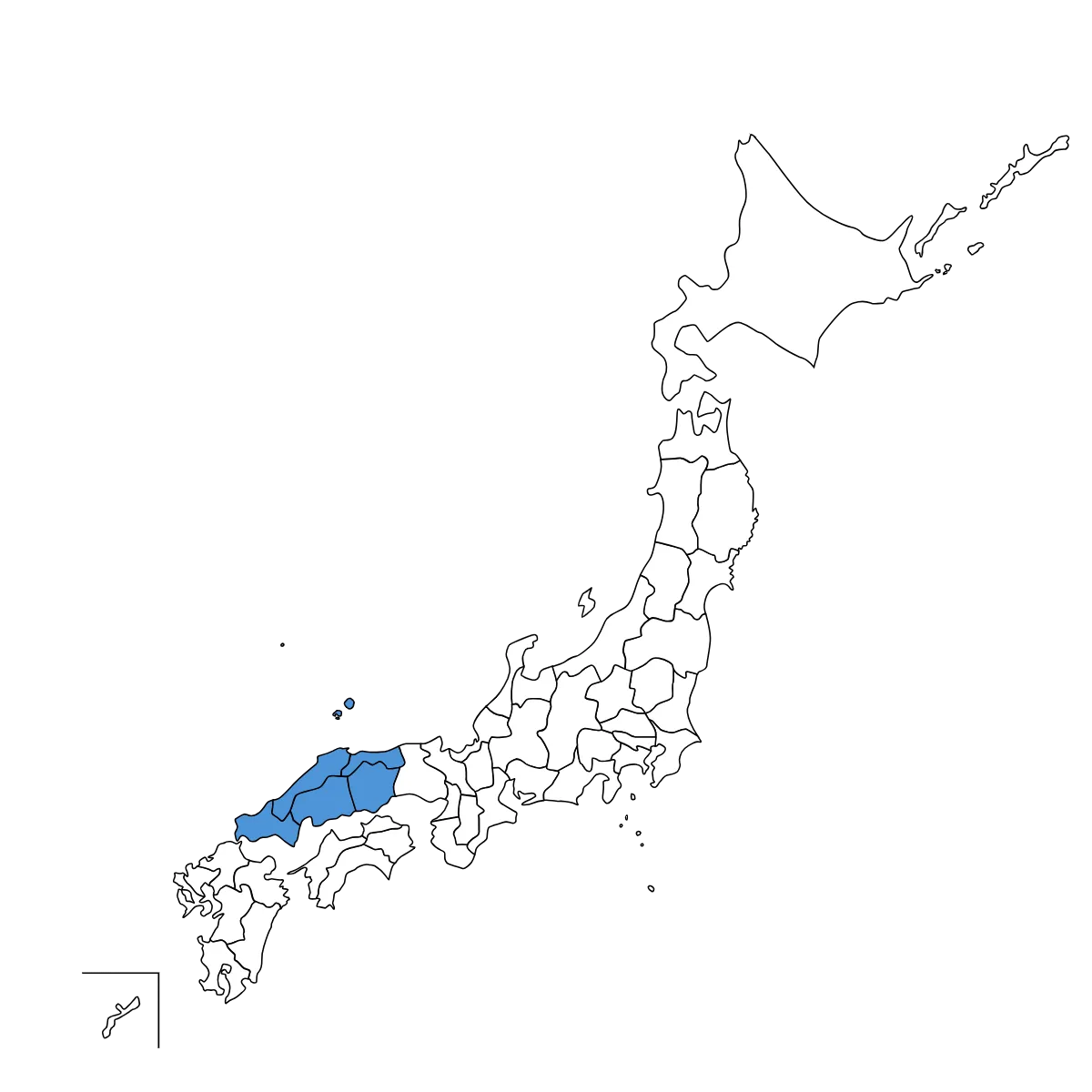

北海道地方

北海道地方は、新鮮な海産物や乳製品、野菜など、消化器官に良い影響を与える食材が豊富です。また、温厚で穏やかな性格を持つ人々が多く、ストレスの少ない生活習慣が腸の健康に貢献していると考えられます。

東北地方

東北地方は、発酵食品が多く摂取される食文化や、健康維持に対する高い意識が、腸の健康に良い影響を与えていると考えられます。さらに、四季折々の新鮮な食材が豊富で、健康に良い食材を選びやすい環境にあることも大きな要因です。

関東地方

関東地方は、都市化によるストレスや生活のリズムの乱れが、腸の不調に繋がっている可能性があります。仕事や通勤時間の増加、睡眠不足、運動不足などが、腸の健康に悪影響を与えていると考えられます。

東海地方

東海地方は、忙しい生活を送る人が多く、健康管理に割く時間や意識が低い傾向があります。また、現実主義的で目の前の仕事や日常生活を優先するため、健康への配慮が後回しになることが多いです。

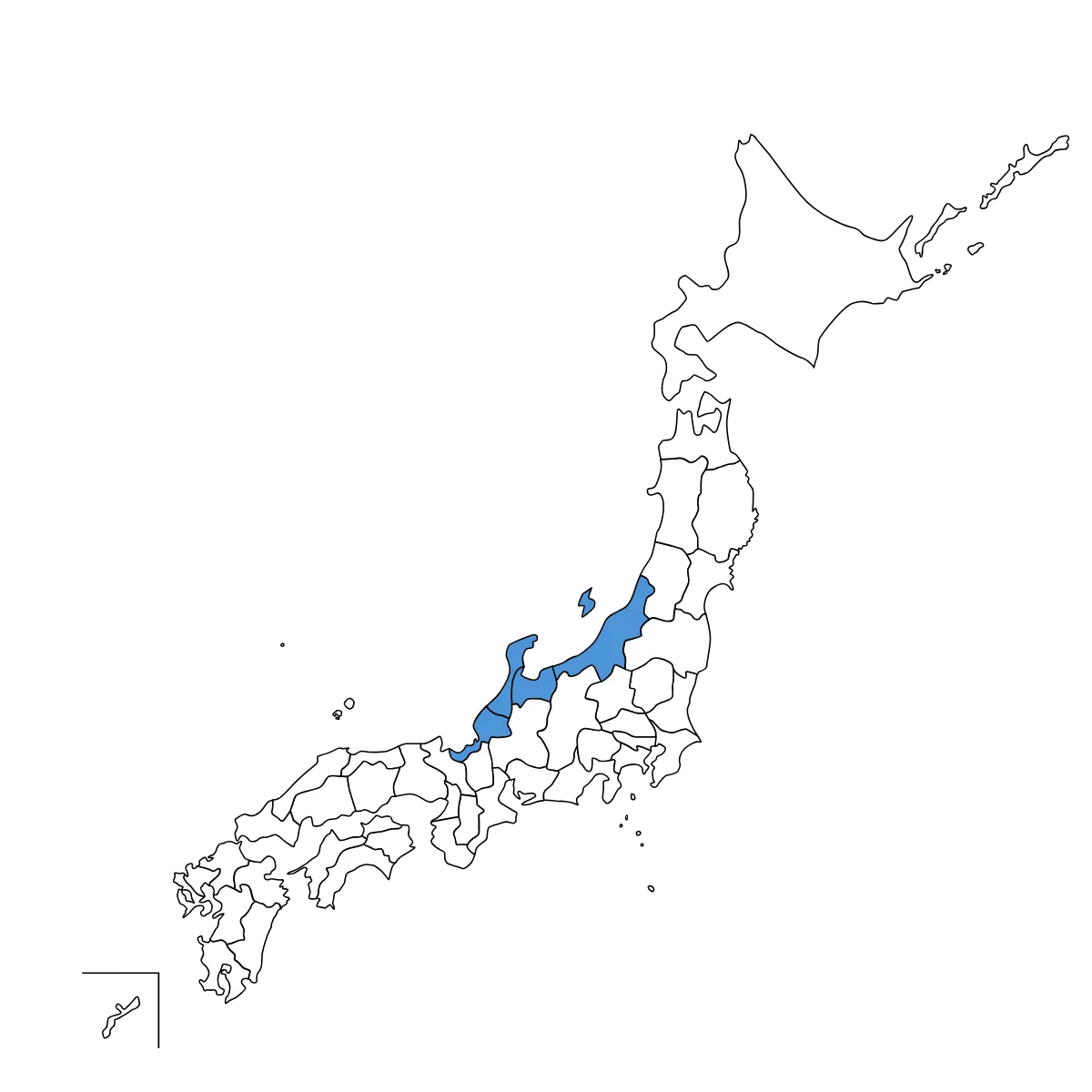

北陸地方

北陸地方は、寒冷な気候が腸の動きを鈍らせ、腸の不調に繋がっている可能性があります。また、忍耐強く自己主張が少ない傾向があり、身体の不調を抱えても我慢することが多いため、腸の不調を感じやすいと考えられます。

関西地方

関西地方は、楽観的な性格や自己効力感が、定期健診の重要性の認識を低くしていると考えられます。

中国地方

中国地方は、温暖な気候や控えめで慎ましやかな性格が、腸の健康に良い影響を与えていると考えられます。

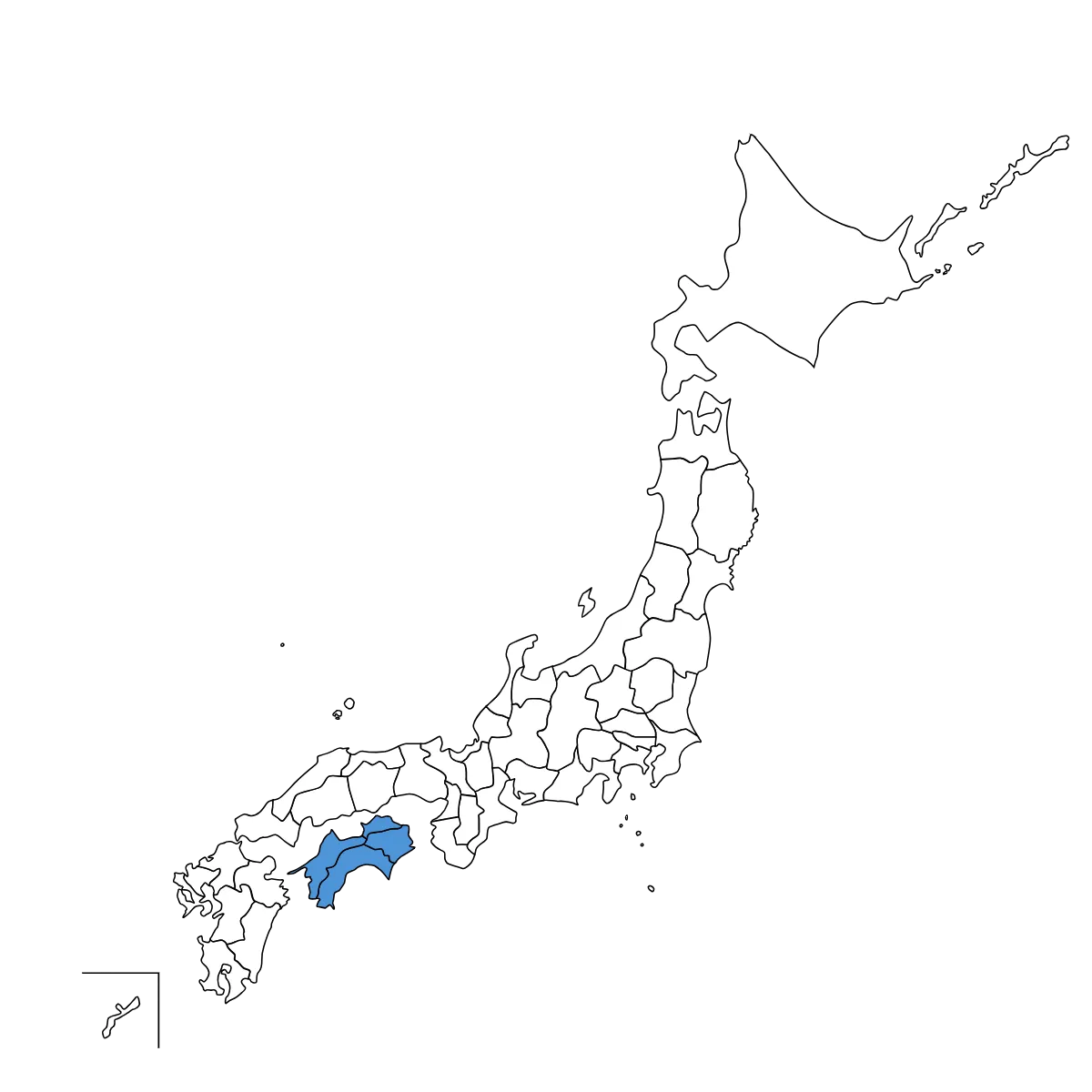

四国地方

四国地方は、保守的な性格や地元産の食材へのこだわりが、新しい食習慣の導入を遅らせている可能性があります。

九州・沖縄地方

九州・沖縄地方は、温暖な気候や豊かな食文化が、健康管理に対する意識を低くしていると考えられます。

まとめ

今回の調査では、地域別の食文化や生活習慣が、腸の健康に大きく影響していることが明らかになりました。自分の住む地域の特徴を理解し、健康的な食生活や生活習慣を意識することが、腸の健康を維持するために重要です。

トピックス(ライフスタイル)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。