少子化問題を解決する新たな子育てスタイルとは?AIの活用が鍵に

2024年の年間出生数がついに70万人を割り込み、少子化問題がますます深刻になっている日本。厚生労働省の発表によれば、出生数は68万6061人。このような状況の中、育児に奮闘するママ・パパたちは、どのような課題に直面し、どのようにサポートを受けているのか。育児の支援で知られる「ベビーカレンダー」は、最近行った「育児とAI活用」に関する調査をもとに、現状を報告しています。

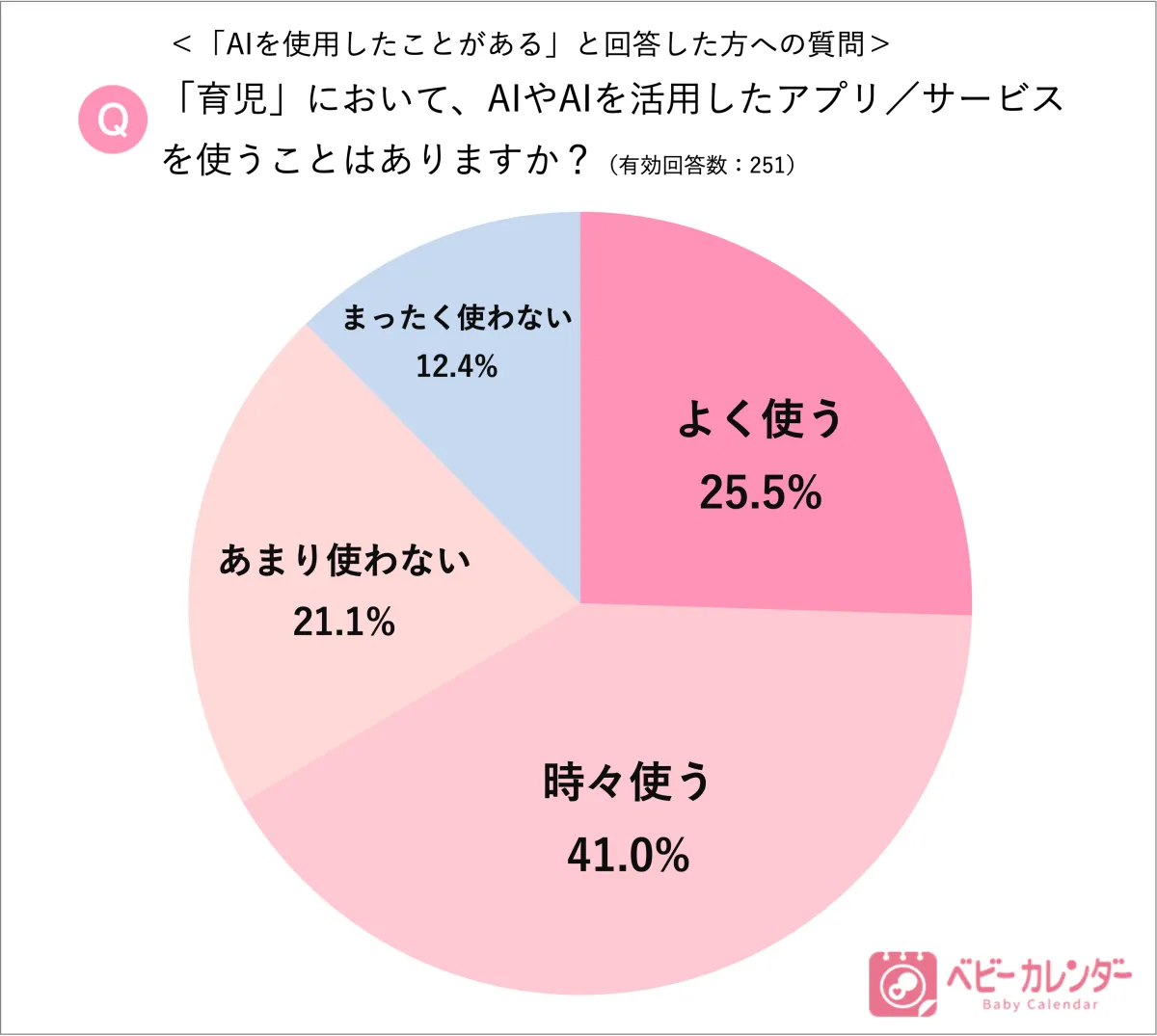

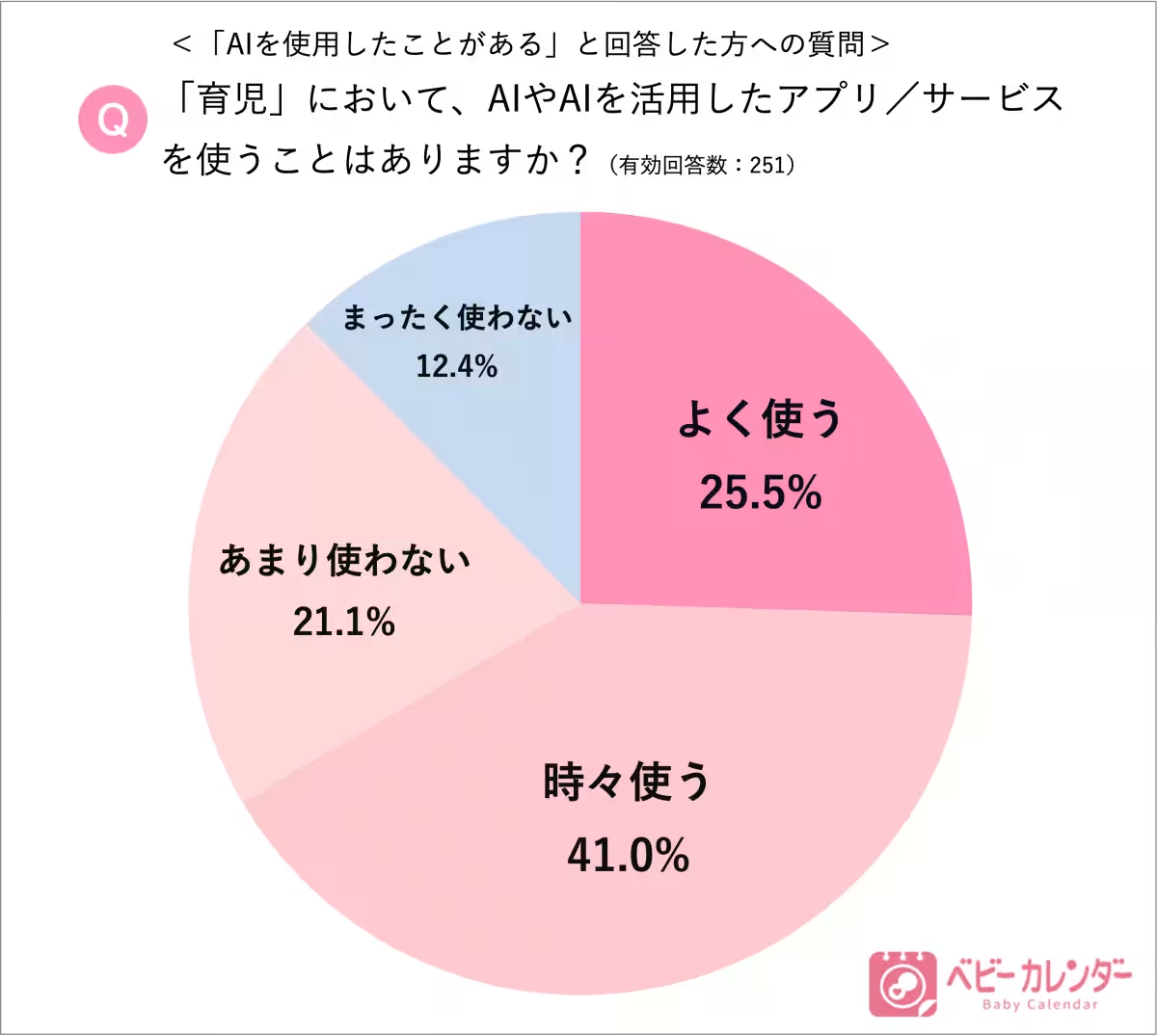

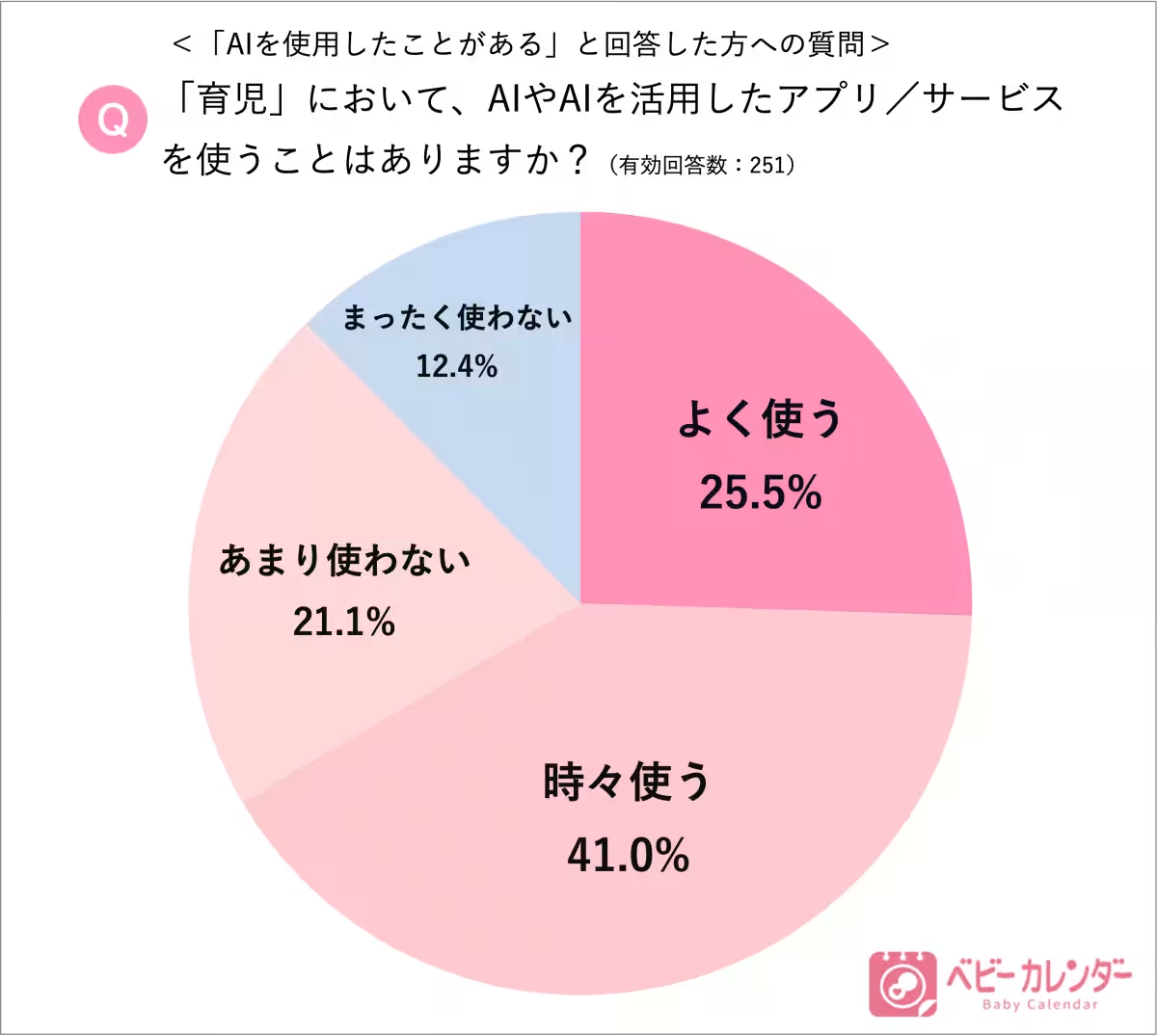

調査は2025年5月23日から30日の間に、18歳未満の子供を持つ564人のママ・パパを対象に行われました。その結果、全体の44.5%が「AIを使ったことがある」と回答し、その中の87.6%が育児にAIを活用していることが明らかとなったのです。このデータからは、育児におけるAIの浸透状況や、孤育てという現実が浮き彫りにされています。

多くのママ・パパが周囲に頼れず、孤独に子育てをしている現状がある中、AIは新たな相談相手としての役割を果たしています。「周囲には打ち明けづらい悩みをAIに相談している」という声が多く、AIへの依存が進んでいることがわかります。

特に育児において難しいトピックであるしつけや発達、経済についての相談が多く、相談内容に幅広いテーマが含まれていることが確認されました。このようにAIは、体調や育児の記録管理、さらには心理的サポートといったさまざまな側面で、育児を支えています。

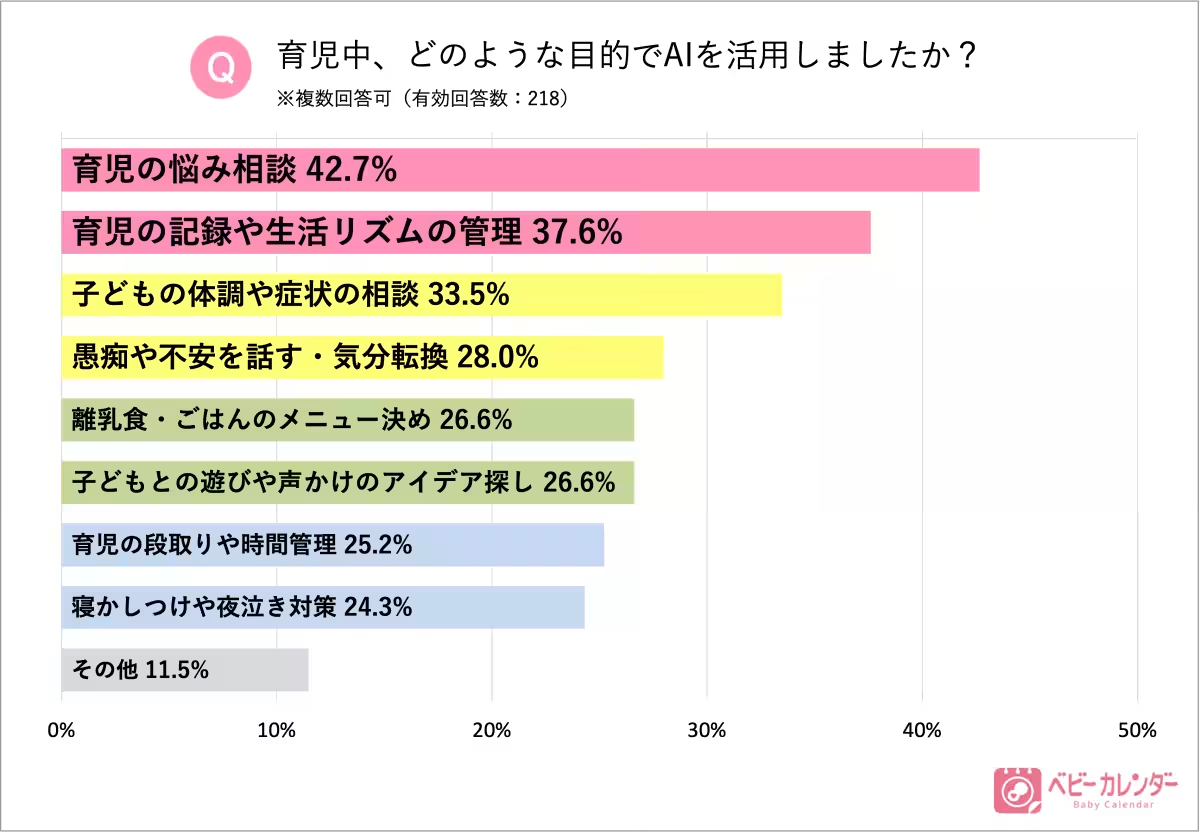

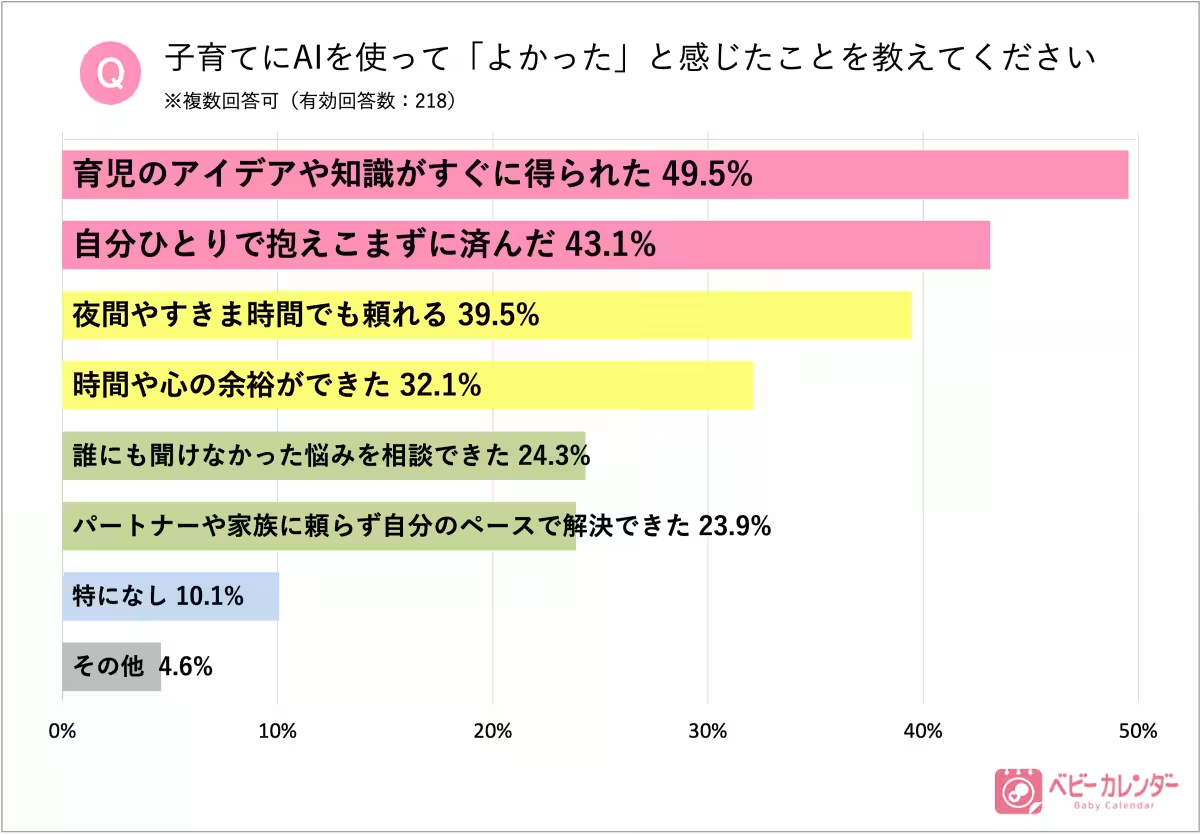

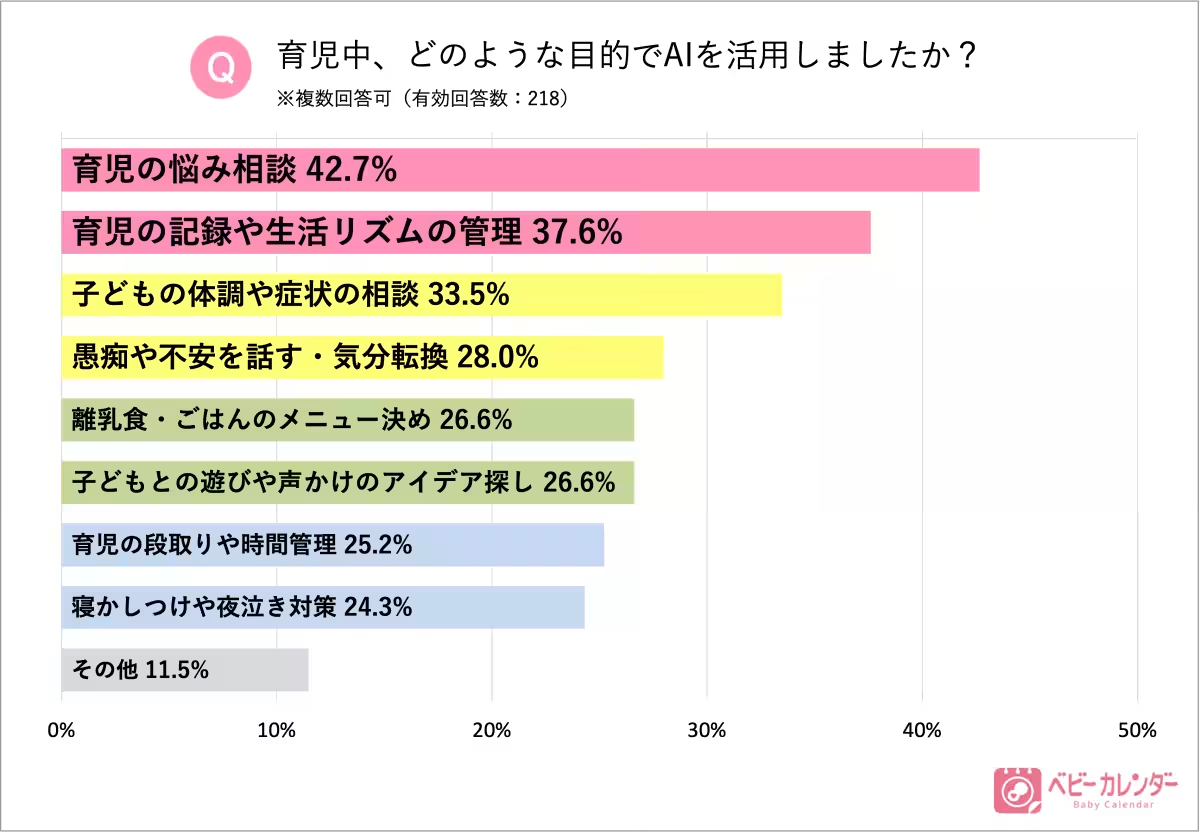

調査によると、育児にAIを取り入れる主な目的は「育児の悩み相談(42.7%)」であり、次いで「育児の記録や生活リズムの管理(37.6%)」「子どもの体調・症状の相談(33.5%)」が続きます。また、28.0%の人が「愚痴や不安を話す・気分転換」を目的にAIを使っていると答え、育児中のママ・パパたちがどれだけ心理的な支援を求めているかがうかがえます。

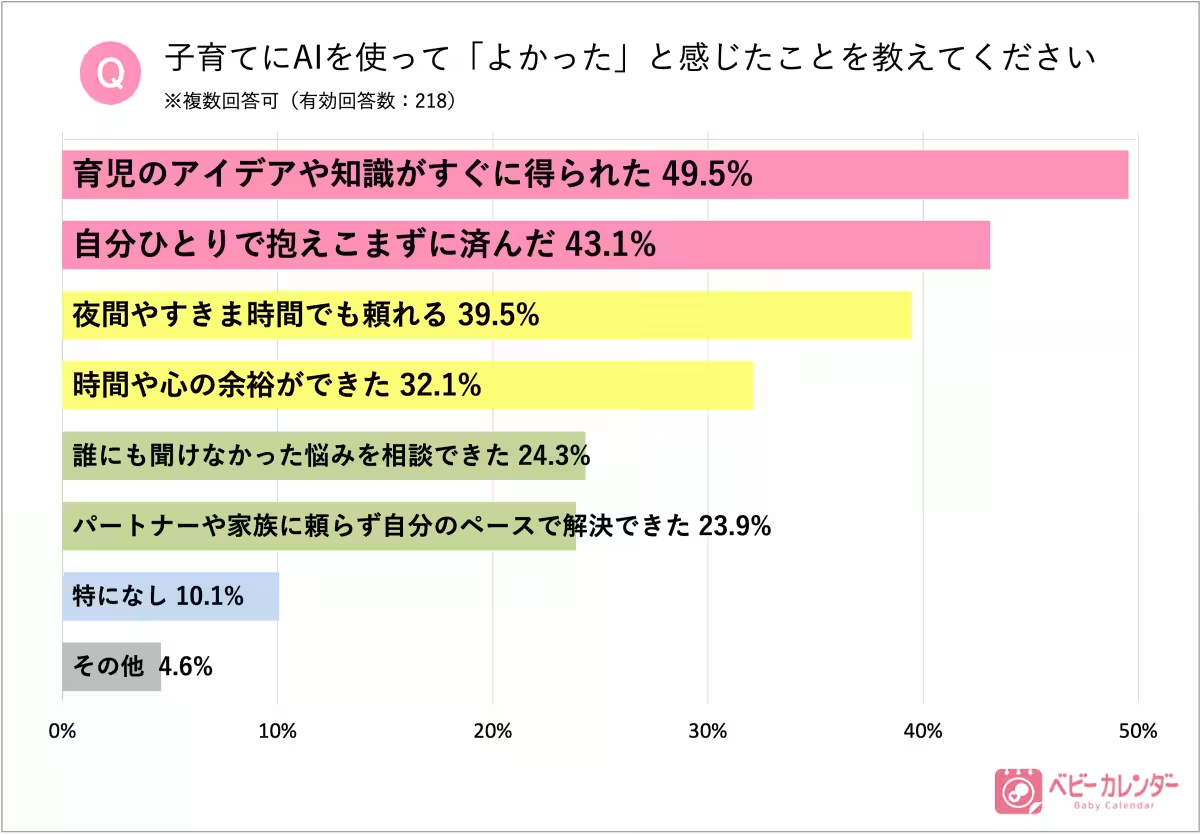

夜間や隙間時間でも気軽に話せる相手がAIであることが、育児の孤独感を和らげているのです。AIへの相談行動が、育児のアイデアや知識を得る手段となっている事実も重要です。働きながら子育てをしているママ・パパは、サポートを受けにくい環境の中で、AIを活用することによって知識を素早く得ることができているのです。

調査から見えてきたのは、「相談できる環境があること」がママ・パパの安心感や前向きな子育てに貢献するという点です。孤育てを解消するためには、まずは誰かに話せる環境が不可欠です。育児支援サイト「ベビーカレンダー」では、助産師や管理栄養士にいつでも無料で相談できる「専門家相談コーナー」も開設しており、さらに広がる支援の場を提供しています。

ベビーカレンダーの編集長、二階堂美和さんは、育児が抱える困難さや孤立感を解消するために、AIの活用が有効であると強調しています。また、子供を育てたいと思える環境の整備が、少子化対策の重要なステップであると信じていると述べています。

現在、育児は核家族化と共働きの普及により、さらなる負担が増しています。孤育ての現実が多くのママ・パパに影響を与えている中、相談できる存在としてのAIの活用が進むことは、頼れる存在の重要性を再認識させます。これからも、育児を取り巻く環境がより良い方向に進むことを願っています。少子化対策の根本として「相談できる環境の充実」がますます求められる時代に、私たちは子育てのサポートを続けていく必要があります。

調査の概要

調査は2025年5月23日から30日の間に、18歳未満の子供を持つ564人のママ・パパを対象に行われました。その結果、全体の44.5%が「AIを使ったことがある」と回答し、その中の87.6%が育児にAIを活用していることが明らかとなったのです。このデータからは、育児におけるAIの浸透状況や、孤育てという現実が浮き彫りにされています。

孤育ての現況とAIの役割

多くのママ・パパが周囲に頼れず、孤独に子育てをしている現状がある中、AIは新たな相談相手としての役割を果たしています。「周囲には打ち明けづらい悩みをAIに相談している」という声が多く、AIへの依存が進んでいることがわかります。

特に育児において難しいトピックであるしつけや発達、経済についての相談が多く、相談内容に幅広いテーマが含まれていることが確認されました。このようにAIは、体調や育児の記録管理、さらには心理的サポートといったさまざまな側面で、育児を支えています。

ママ・パパが求める安心感

調査によると、育児にAIを取り入れる主な目的は「育児の悩み相談(42.7%)」であり、次いで「育児の記録や生活リズムの管理(37.6%)」「子どもの体調・症状の相談(33.5%)」が続きます。また、28.0%の人が「愚痴や不安を話す・気分転換」を目的にAIを使っていると答え、育児中のママ・パパたちがどれだけ心理的な支援を求めているかがうかがえます。

夜間や隙間時間でも気軽に話せる相手がAIであることが、育児の孤独感を和らげているのです。AIへの相談行動が、育児のアイデアや知識を得る手段となっている事実も重要です。働きながら子育てをしているママ・パパは、サポートを受けにくい環境の中で、AIを活用することによって知識を素早く得ることができているのです。

相談できる環境の重要性

調査から見えてきたのは、「相談できる環境があること」がママ・パパの安心感や前向きな子育てに貢献するという点です。孤育てを解消するためには、まずは誰かに話せる環境が不可欠です。育児支援サイト「ベビーカレンダー」では、助産師や管理栄養士にいつでも無料で相談できる「専門家相談コーナー」も開設しており、さらに広がる支援の場を提供しています。

展望

ベビーカレンダーの編集長、二階堂美和さんは、育児が抱える困難さや孤立感を解消するために、AIの活用が有効であると強調しています。また、子供を育てたいと思える環境の整備が、少子化対策の重要なステップであると信じていると述べています。

現在、育児は核家族化と共働きの普及により、さらなる負担が増しています。孤育ての現実が多くのママ・パパに影響を与えている中、相談できる存在としてのAIの活用が進むことは、頼れる存在の重要性を再認識させます。これからも、育児を取り巻く環境がより良い方向に進むことを願っています。少子化対策の根本として「相談できる環境の充実」がますます求められる時代に、私たちは子育てのサポートを続けていく必要があります。

会社情報

- 会社名

- 株式会社ベビーカレンダー

- 住所

- 東京都渋谷区代々木1-38-2ミヤタビルディング10F

- 電話番号

- 03-6631-3600

トピックス(子育て・子供服・習い事・レシピ・キッズ)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。