デジタル遺産の現状:スマホロック解除試行12%の真実と今後のリスク

デジタル遺産の最新実態とその課題

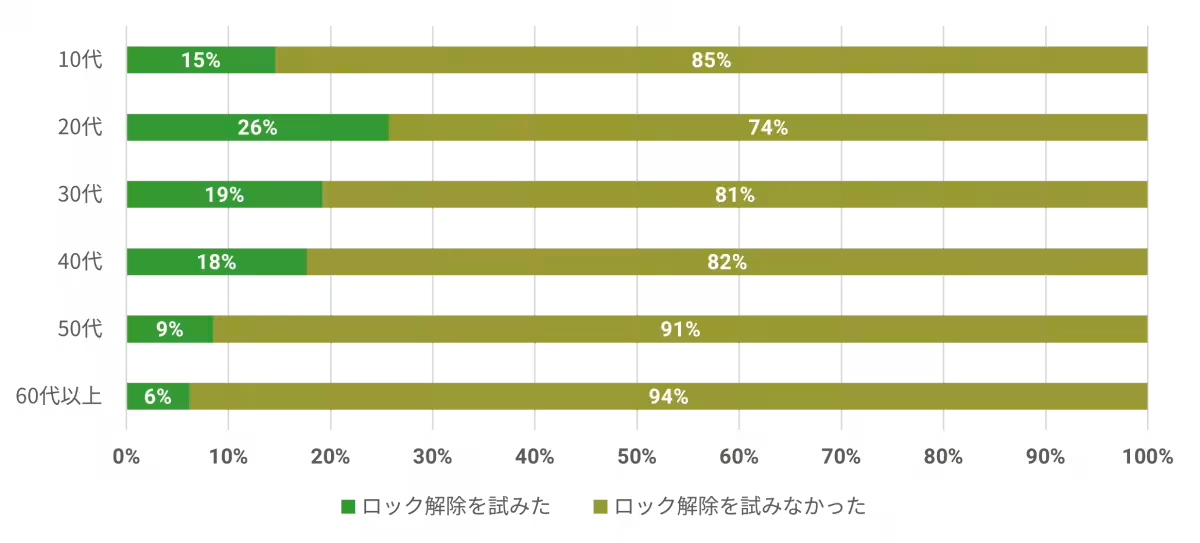

2025年の調査結果によれば、遺族の約12%が故人のスマートフォンのロック解除を試みたことが分かりました。この調査は、株式会社GOODREIによって実施され、故人のデジタル遺産の取り扱いについての注目すべき現状を浮き彫りにしました。

調査背景と意義

近年、スマートフォンやクラウドサービスの普及に伴い、個人の大切な情報は従来の物理的遺品からデジタル形式にシフトしています。しかし、その一方で、遺族が故人の重要なデータにアクセスできない事例が増加しています。GOODREIでは、この現象を解明するために調査を行いました。

調査結果の概要

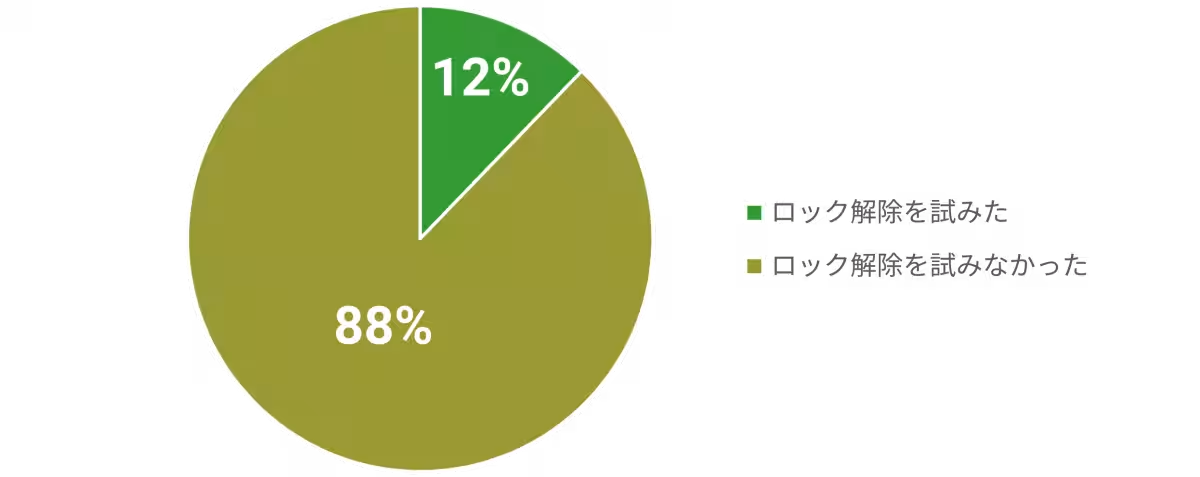

故人のスマホロック解除を試みた遺族の状況

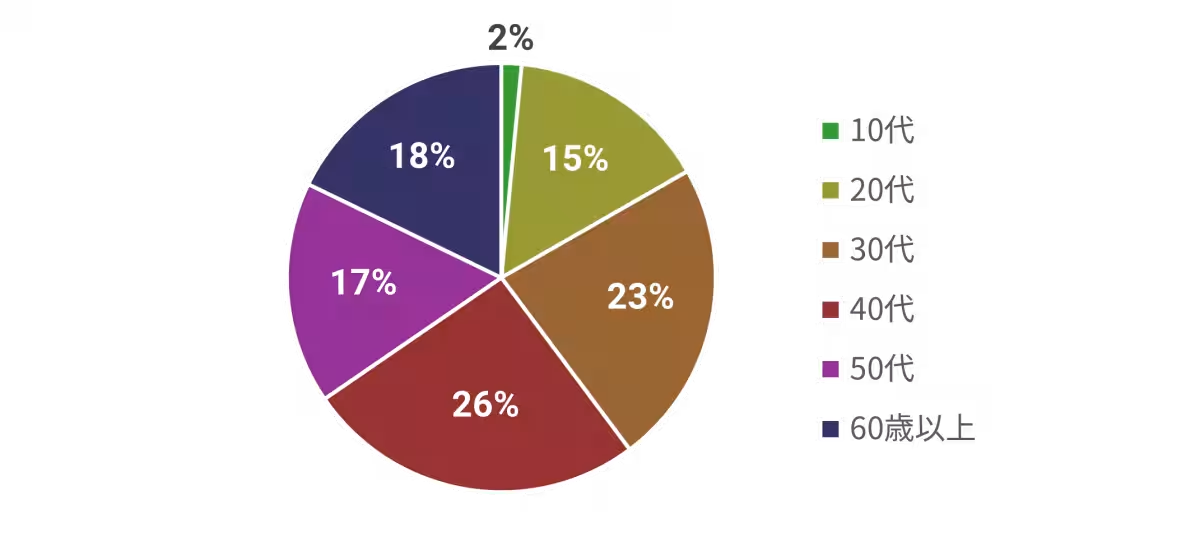

調査対象は過去5年以内に親族を亡くした3,767人。結果的に12%の遺族が故人のスマートフォンのロック解除を試みたと回答しました。特に40代の遺族が最も積極的であり、26%が試行を行いました。これに対して、その後の年代では30代(23%)、60代以上(18%)、50代(17%)と続きます。

この傾向は親世代が亡くなるケースが増加し、またその世代がITに精通しているためと考えられています。20代については26%が試行したものの、全体に占める割合は低めとなっています。これは、20代の親族死亡率が低いためです。

試みなかった理由

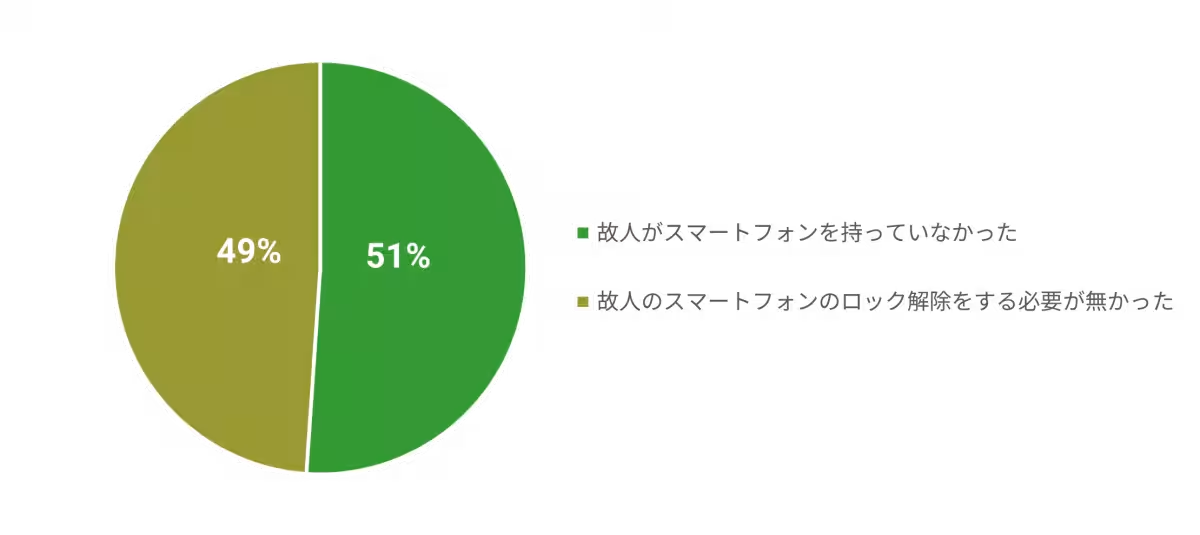

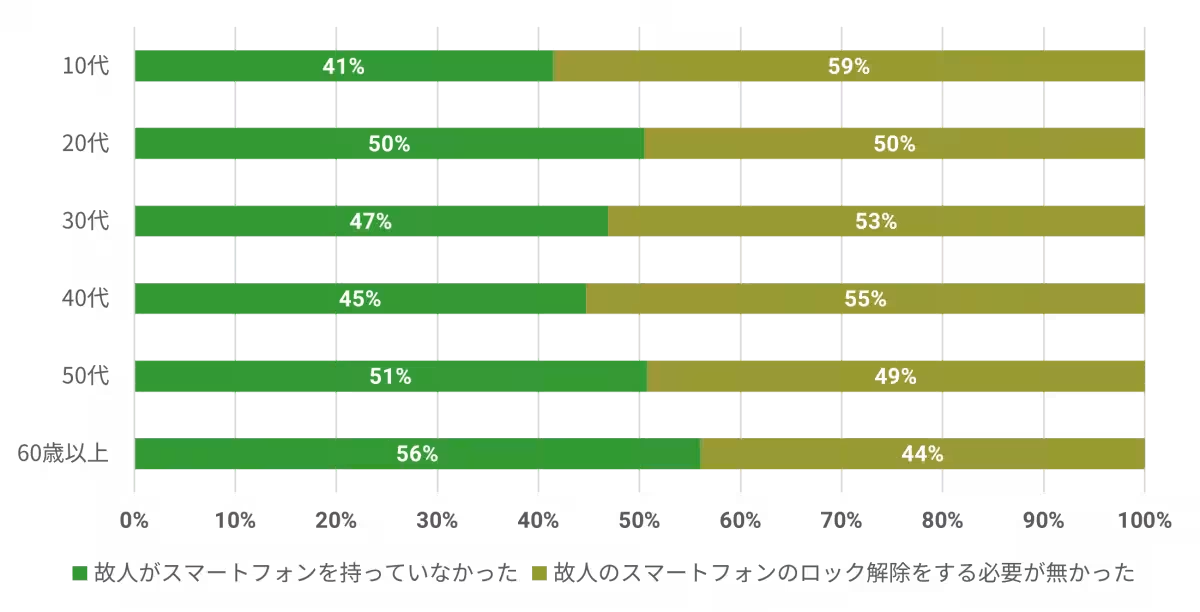

一方で、ロック解除を試みなかった遺族の51%は「故人がスマートフォンを持っていなかった」と答え、ほぼ同数が「ロック解除の必要がなかった」としました。特に遺族が60歳以上の場合、この理由は56%にも上ります。これは故人が比較的高齢で、スマートフォンを持っていなかったことを示しています。

今後の見通し

現状ではロック解除を試みた遺族は少数派ですが、将来的にはスマートフォン利用世代の高齢化に伴い、遺族によるロック解除の必要性が急増すると予測されます。これは、現在スマートフォンを使いこなしている世代が亡くなることで、情報管理の難しさが増すことを意味しています。特に重要な情報がスマホ内に集約されているため、遺族がアクセスできるようにするための対策が急務です。

専門家の見解

弁護士の坪内清久氏は、調査結果に驚きを示し、現在のIT社会においてスマートフォンの重要性が増していると語ります。スマートフォンはネット銀行やクラウドストレージへのアクセスに不可欠であり、デジタル遺産の管理が今後の大きな課題になると警告しています。

坪内氏は、遺族が故人と生前にデジタル資産に関する情報を共有することの重要性を強調しています。例えば、パスワード管理アプリの活用や遺言書にデジタル資産の取り扱いを記載することが効果的です。こういった方法でトラブルを未然に防ぐための意識を高める必要があります。

まとめ

デジタル遺産の取り扱いは今後ますます重要となります。特に、デジタル技術が進化する中で、遺族がアクセスできる情報の整備は急務です。私たち一人ひとりが、身近な人とのコミュニケーションの中で、デジタル遺産について多くの対策を講じることが求められています。GOODREIはこのような変化に備え、さらなる啓発活動を進めていく所存です。

会社情報

- 会社名

- 株式会社GOODREI

- 住所

- 東京都中央区日本橋室町1丁目11番12号日本橋水野ビル7階

- 電話番号

- 050-6875-4495

トピックス(ライフスタイル)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。