食料供給困難事態を巡る農家の声と対策法の認知度調査

食料供給困難事態対策法に関する農家の意識調査

2025年4月1日より施行される「食料供給困難事態対策法」。この法案が何を目指しているのか、そして農業従事者たちはどのように受け止めているのか、株式会社リンクは全国で調査を実施しました。この調査では、18歳から79歳までの農業に従事している321名を対象にしており、その結果には驚きの声が多く寄せられています。

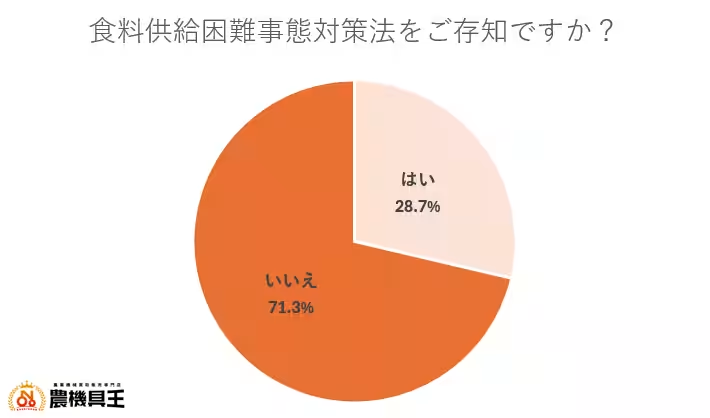

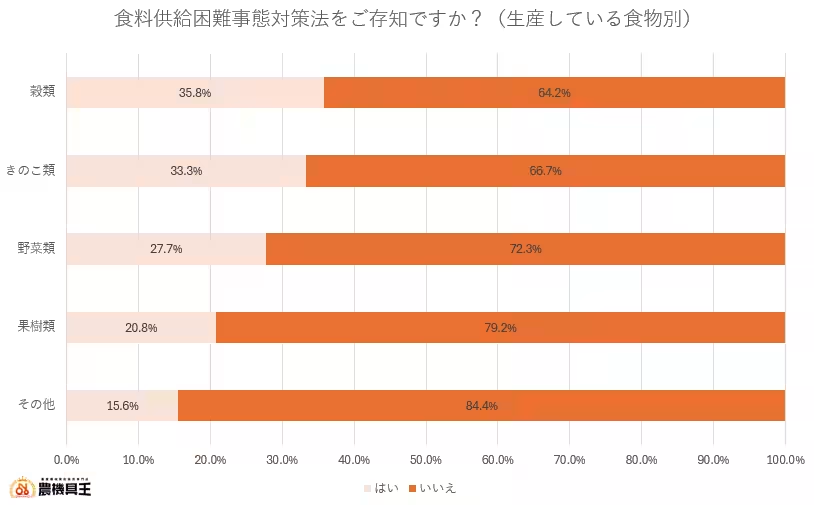

認知度の現状

調査の結果、食料供給困難事態対策法を認知している農家は全体の約30%ということが明らかになりました。特に穀類を生産する農家に絞るとその認知度は35.8%に達します。米農家においてはさらなる認知度上昇が見られましたが、全体的に見れば法案の存在はまだまだ広まっていないようです。

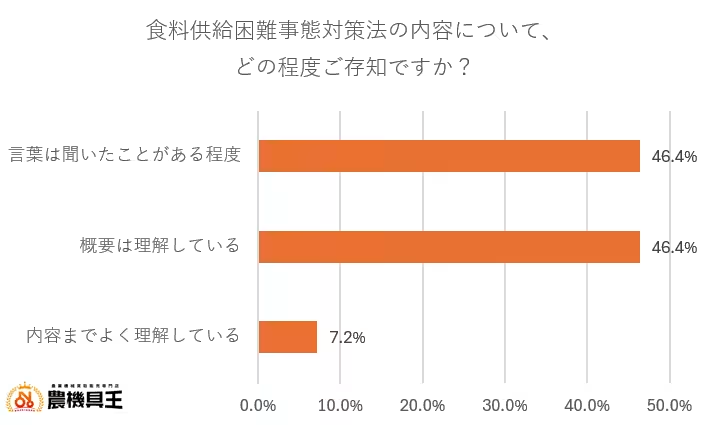

理解度はわずか7.2%

さらに深献な理解について聞いたところ、認知している農家のうち深く理解しているのはわずか7.2%に過ぎません。約46%の農家は「言葉を聞いたことがある」または「概要を理解」し、「内容をよく理解している」と答えたのはごく少数でした。これは法案が持つ目的や重要性が充分に伝わっていないことを示しています。

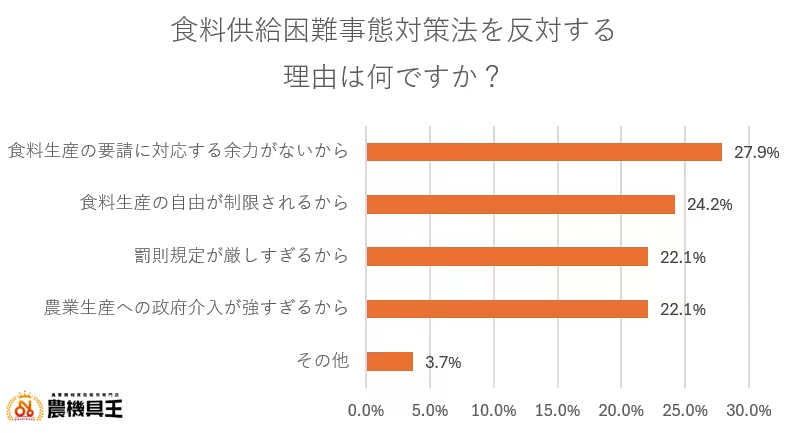

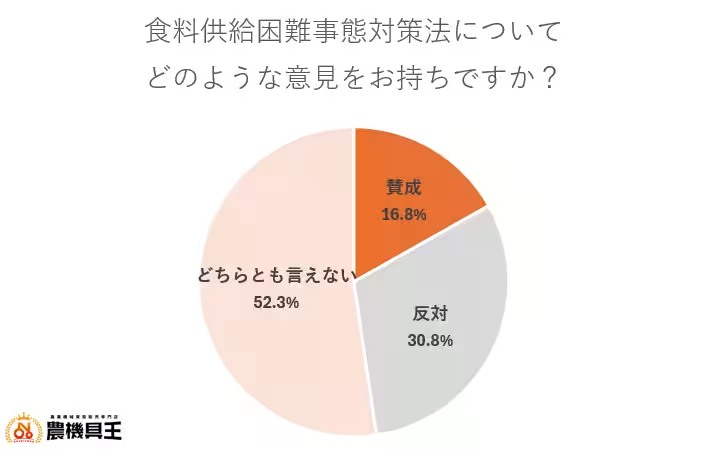

意見は冷ややか

法案に対する賛成意見は16%にとどまり、約30%の農家は反対の立場を取っています。「不十分な生産余力」が最大の反対理由であり、さらに「自由が制限される」「罰則が厳しい」との声も多く聞かれます。その背景には、高齢化や人手不足といった農業現場の厳しい現実があるようです。

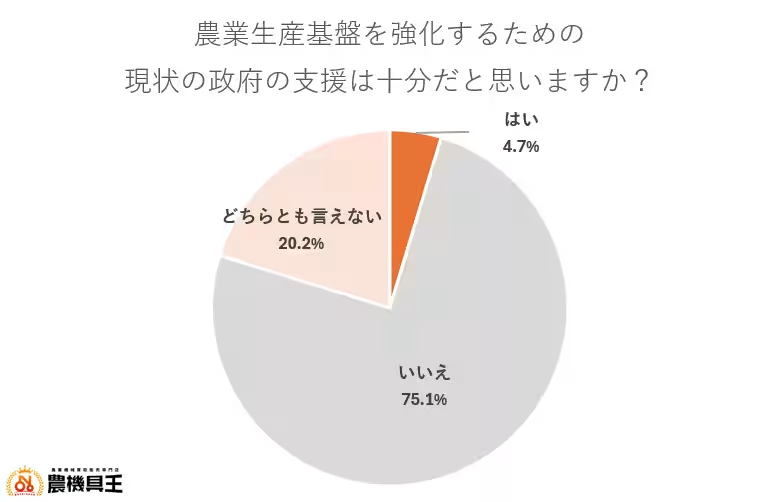

政府の支援に対する不満

調査結果からは、農業に対する政府の支援が不十分であると感じている農家が75%を超えることが分かりました。「はい」は4.7%、「いいえ」と答えた農家は75.1%。農業生産基盤を強化するためには、より多くの支援が求められています。資金の融資や肥料・飼料の安定供給が特に必要不可欠とされています。

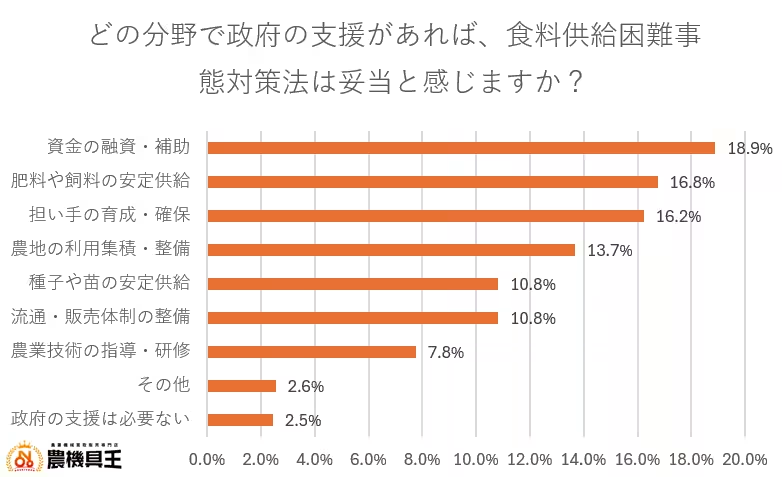

政府への要望

農家が求める政府への支援は「資金の融資・補助」が18.9%、「肥料や飼料の安定供給」が16.8%、そして「担い手の育成」が16.2%といった結果となっており、これは農業現場のギャップを少しでも埋めるための重要な要素だと考えられます。農業従事者の減少が続く今、特に新規就農者の増加が望まれる声が高まっています。

調査結果のまとめ

この調査によって、食料供給困難事態対策法の認知度が低く、農家たちが政府支援に対し大きな不満を抱いていることが明らかになりました。法案の内容を理解する農家はわずか7.2%で、法案の重要性が十分に浸透していないことが示唆されます。政府は農業現場の実情を鑑み、農家が直面する課題解決に向けた支援を強化する必要があると言えます。

中古農機具の重要性

こうした背景の中、株式会社リンクが展開する「農機具王」は、農業従事者が抱える課題において大きな役割を果たしています。全国に33店舗を展開し、高価買取とサポートを実施することで、農家にとって強力なバックアップとなっています。特に農機具の売買を通じ、初期費用を約60%も削減できるという提案は、農家にとって魅力的な選択肢と言えるでしょう。農家との密接な関係構築を通じ、持続可能な農業の実現に向けてサポートを続けていきます。

- ---

会社情報

株式会社リンク (農機具王) では、オンラインでの情報提供を通じて、農業現場の声に耳を傾けながら、より良いサービスの提供を目指しています。詳細はこちらをチェックしてみてください。

会社情報

- 会社名

- 株式会社リンク

- 住所

- 滋賀県近江八幡市安土町大中619−2

- 電話番号

- 0748-36-3697

トピックス(地域情報)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。