お掃除偏差値が示すママたちの掃除力とその影響

はじめに

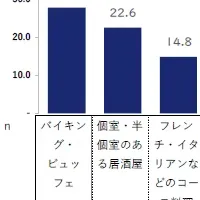

多くのママが掃除に関する自己評価が低い事実を、ある調査が浮き彫りにしました。その結果、100点満点の評価基準で、ママたちの掃除力の平均はわずか48点。自身の掃除力に不安を抱える方が多い現状が明らかになっています。今回は、掃除力が高いママと低いママの特徴を比較し、掃除がどのように生活全般に影響を与えるのか探ります。

お掃除偏差値のグループ分け

調査において、ママたちを掃除力の高さに基づいて2つのグループに分けました。「お掃除偏差値」が高いママ(自己評価が平均以上)と低いママ(平均未満)です。各グループの掃除スタイルを比較したところ、掃除の頻度に大きな違いが見られました。高いグループの61%が「毎日」掃除していると回答する一方で、低いママは44%にとどまっています。また、高いママの約30%は「1日に2回以上」掃除をし、低いママではその割合が15%と少なめです。

掃除スタイルの違い

掃除スタイルの違いは、掃除アイテムの置き方や掃除のアプローチにも現れています。高い偏差値のママは、以下のような特徴を持っています。

- - 掃除アイテムを手近に置いている:高いママ69%、低いママ46%

- - 汚れが付く前に予防する意識:高いママ59%、低いママ30%

- - こまめに掃除を心がける:高いママ64%、低いママ33%

これらの特徴から、高い偏差値のママたちは、掃除を身近なインフラとして活用していることが伺えます。

掃除アイテムの活用法

さらに、高いお掃除偏差値のママたちは、掃除用具だけでなく、日常のアイテムも掃除に積極的に活用しています。調査によると、掃除用途以外のアイテムを使って掃除する割合は、高い偏差値のママで48%、低いママで29%でした。具体的には、ウェットティッシュ、歯ブラシ、オレンジの皮などを用いて「ついで掃除」を日常に取り入れている様子が見て取れます。

具体的な事例

高い偏差値のママたちの掃除アイデアは非常に実用的です。例えば、「ウェットティッシュをダイニングに常備し、すぐに拭けるようにしている」や、「食事の後にクエン酸を使って簡単に掃除する」など、身近にある道具をフル活用しています。

貯金や友人関係の充実度

調査結果からは、お掃除偏差値の高いママが、生活全般においてポジティブな傾向を示していることも分かりました。彼女たちは、貯金額が多いこと、友人が多いこと、さらには若々しさに自信があるという回答が高い傾向にあります。

子どもへの影響

また、子どもについても影響が見られ、「掃除力」を高めることが、子どもの自己整理能力や落ち着きに良い影響を与える可能性が示唆されています。高い偏差値のママは、子どもが自分から片付けをする率が29%、低いママでは17%という結果が出ています。

お掃除偏差値アップのお勧めアイテム

特に注目したいのが、「スコッティ ウェットティシュー」。このウェットティッシュは、掃除を楽にするために設計されており、生活に取り入れやすいアイテムです。大容量で日常の「小掃除」に最適です。それに加え、さまざまなタイプがあり、用途に合わせて選べるのも魅力です。

結論

掃除力を高めることで、生活全般が充実する可能性があることが本調査で明らかになりました。お掃除偏差値の高いママたちの習慣を参考にしながら、掃除を日常化することが、家庭や自身の充実度につながるのではないでしょうか。日々の小さな掃除の積み重ねが、長期的な生活の質を向上させる鍵かもしれません。

会社情報

- 会社名

- 日本製紙クレシア株式会社

- 住所

- 東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地

- 電話番号

トピックス(ライフスタイル)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。