日本発の新たな学問「選び方学」が世界に羽ばたく

日本の学問「選び方学」がもたらすイノベーション

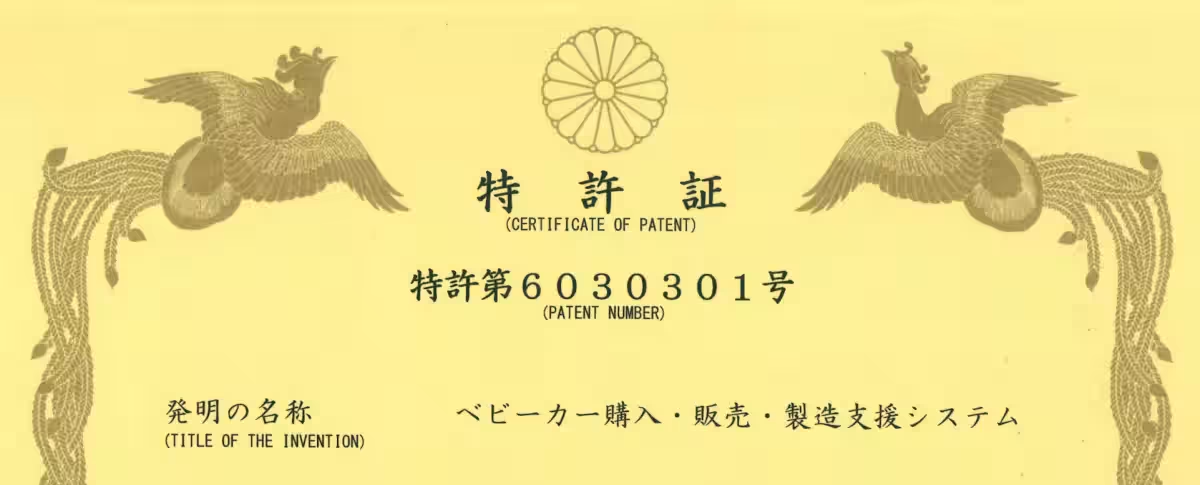

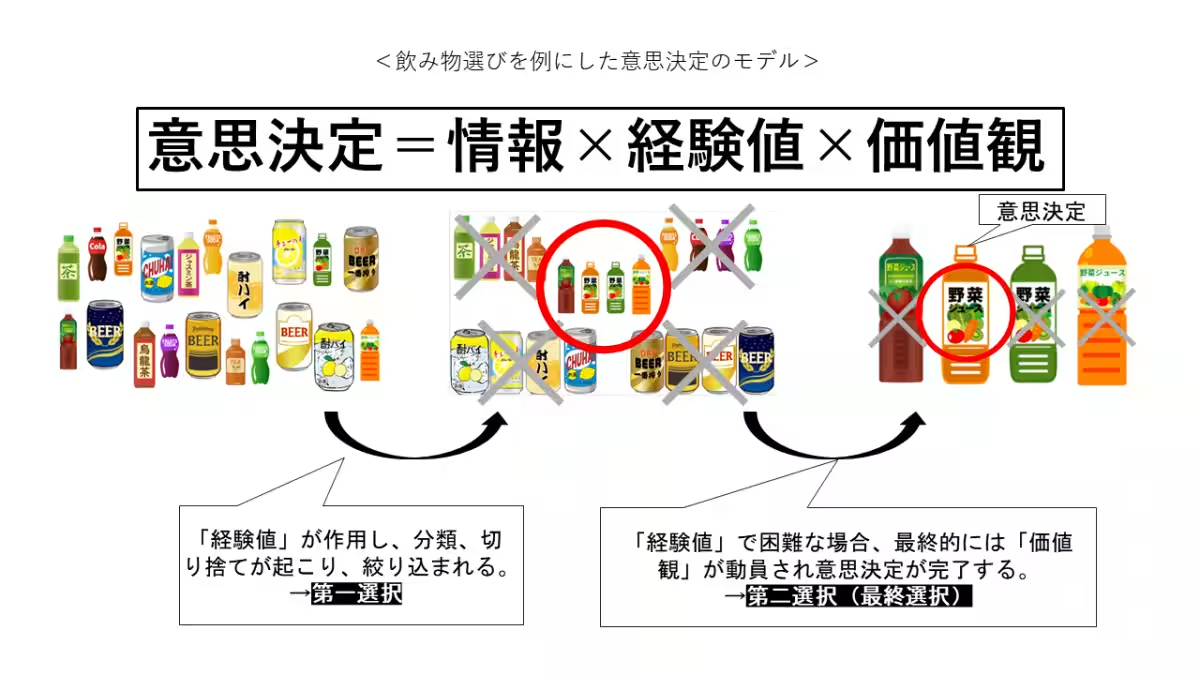

一般社団法人日本選び方学会は、2025年7月5日に新たな学問「選び方学」の誕生を宣言しました。選び方学は、日常生活における意思決定を構造化することを目指し、「なぜベビーカーは選びにくいのか?」という身近な疑問を契機に生まれました。この学問では、「意思決定=情報×経験値×価値観」という方程式を基本に、選択行動を4階層に構造化します。特に、選ぶ側の視点から経験値や価値観を考慮することで、個別最適な意思決定を導き出すことができます。

1. 選び方学の理論とフレームワーク

選び方学は、一般社団法人日本選び方学会の理事長である大戸宏章氏が中心となって研究されています。彼は選び方学の基本方程式を確立し、これを様々な分野に応用することで社会の質の向上を実現しようとしています。この方程式では、情報や経験値、価値観が意思決定にどのように影響するかが科学的に分析され、日常生活に役立つ知見が提供されています。

選択肢を選ぶ際に、経験値の有無が選びやすさに影響を与えることが示されています。飲み物選びのように、普段の生活の中で経験値が蓄積された選択は容易ですが、初めてのベビーカー選びなどは経験値が不足しているために困難に感じられるのです。この理論の研究は宮崎国際大学でも行われており、定期的なセミナーが開催されています。

2. 「第一選択」の概念で選び方を革新

「選び方学」の中でも特に注目すべきは「第一選択」という概念です。選び方学では、選択を行う前に自動的に「第一選択」というプロセスが働くことに着目。その結果、選択がスムーズになり、より良い意思決定を促すことができるとされています。大戸氏はこの概念を用いて、過去の経験から改善すべき点を見出すとともに、選択肢の再構築を図ってきました。

特に、イノベーションが生まれる過程において、第一選択の再構築が重要であることを示しています。問題解決において、既存の選択肢に依存せず新たな視点を持つことで、意外なアイディアや革新が生まれるのです。

3. 教育からビジネスまで広がる可能性

選び方学は、教育や行政、ビジネス、AIなど多くの分野に応用される可能性に満ちています。特に教育分野では、選び方学を学ぶ機会を提供することで、将来を担う学生たちの選択肢を広げることが期待されます。選び方学を通じて、学生たちは自らの意思決定能力を高め、社会で役立つスキルを身につけることができます。

また、今後は各分野の専門家との共同研究を進めることによって、より実践的な応用が進むことでしょう。選び方学は単なる学問の枠を超え、社会全体の質を向上させる取り組みに加わるのです。

4. 選び方学が示す未来の可能性

この選び方学のアプローチは、「知識」ではなく「選択」に焦点を当てており、誰にでも使える思考の「道具」としての価値があります。日常生活においては驚くほど直感的であり、どんな人にも理解しやすい構造的なものです。

大学や研究機関との連携が進むことで、さらなる研究を重ねながらこの学問が広がっていくことが期待されています。選び方学は、今後も多くの人に利用され、日常生活やビジネスシーンで役立つ知識として浸透していくことでしょう。

結論

選び方学は選択に関する基礎的なスキルとなる可能性を秘めています。今後の展開に注目しながら、誰もが自らの「選び方」を意識して意思決定に活かす時代が到来することを楽しみにしています。選び方学の思想が広まり、社会に良い影響を与えることを願っています。札幌、2025年7月5日、一般社団法人日本選び方学会、理事長 大戸宏章

会社情報

- 会社名

- 一般社団法人日本選び方学会

- 住所

- 鹿児島県出水郡長島町城川内865番地

- 電話番号

- 080-3085-4357

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。