日本版栄養プロファイルモデルがもたらす健康づくりの新たな道筋

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が、加工食品および料理の栄養を評価するための日本版「栄養プロファイルモデル(栄養プロファイルモデル)」を開発しました。日本では、これまで栄養プロファイルモデルが整備されておらず、消費者が食品の選択に苦労する場面が多く見られました。この新しい取り組みは、日本の食文化や栄養課題を考慮した上で、より健康的な食生活を支援することを目的としています。

新たに開発されたモデルは、加工食品版と料理版の二つがあります。それぞれのモデルは、別々の評価基準で栄養成分を分析し、消費者が健康に良い選択をしやすくするためのツールとして機能します。

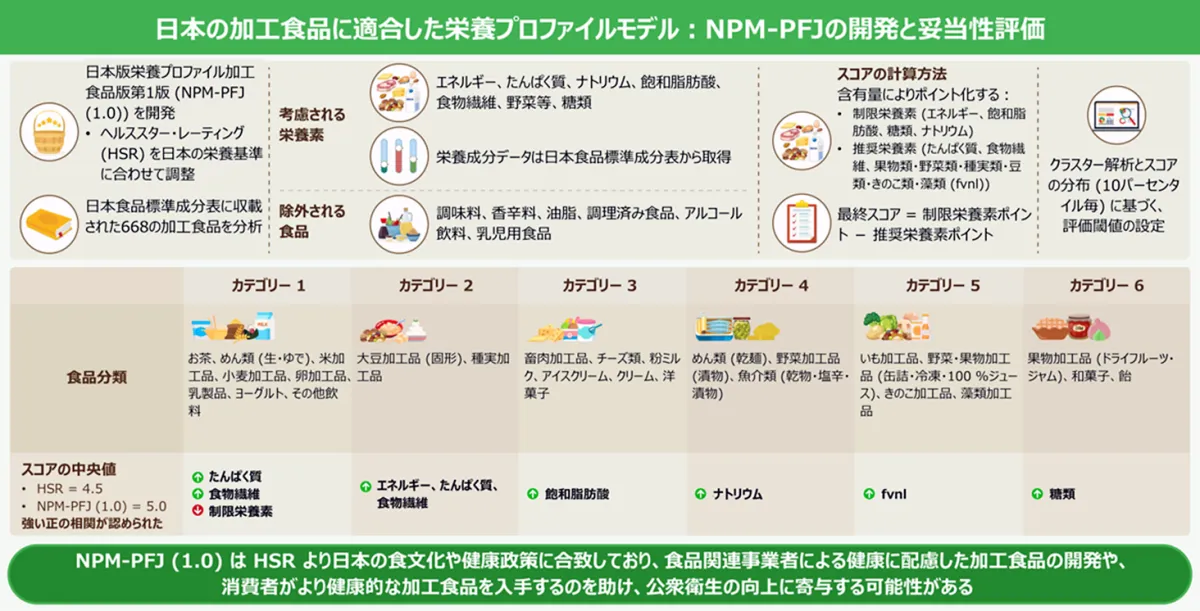

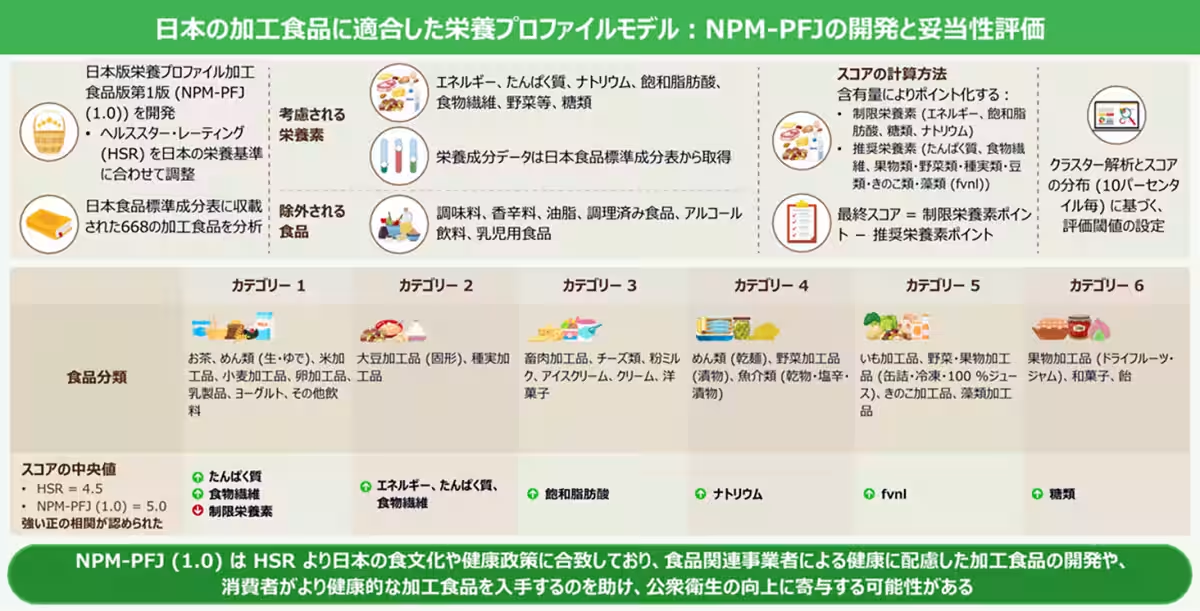

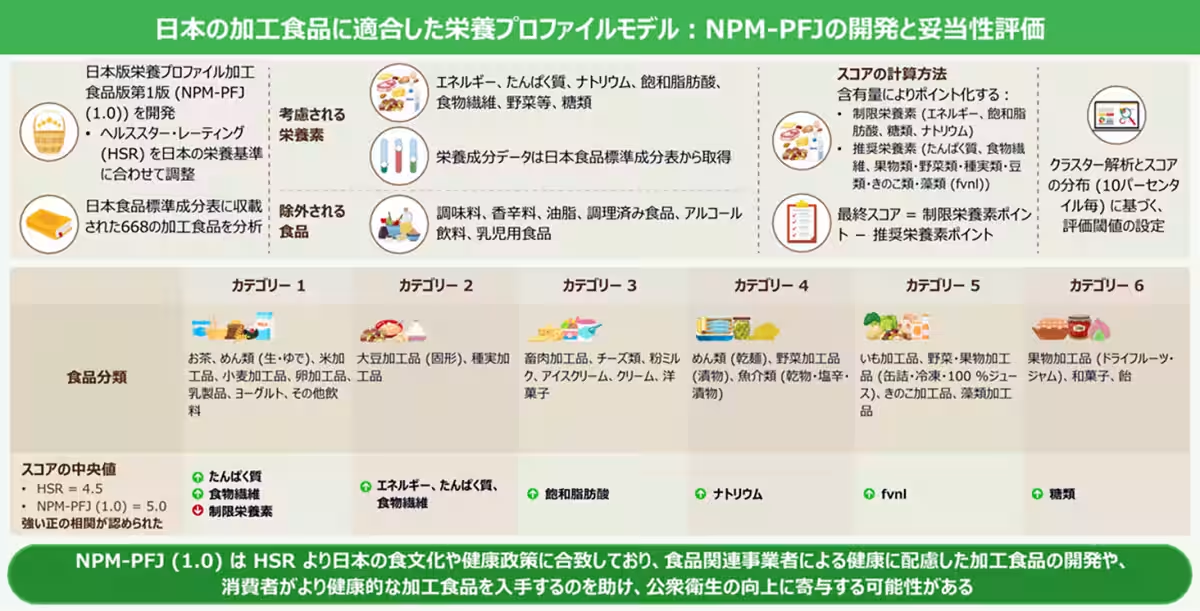

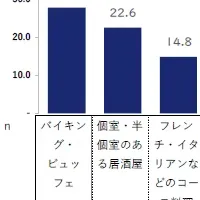

加工食品版は、668種類の加工食品を対象に、栄養素の含有量に基づいて評価を行います。食材の栄養素を6つのカテゴリに分類し、同じカテゴリ内での点数を比較する方式を採用しています。また、栄養摂取に関して推奨すべき栄養素と制限すべき栄養素を考慮し、各食品の点数を詳細に見える化しています。これにより、消費者は健康に配慮された製品を容易に選択できるようになります。

料理版では、調味料や油脂類も含めた料理全体の栄養価を評価します。そのため、調理法や食べ方によって栄養価がどう変わるのかを具体的に評価することが可能です。例えば、麺類を食べる際には、汁を残した場合とそうでない場合を比較し、それぞれの健康への影響を数値化することができます。これは、消費者がより健康的な食方法を選べる重要なポイントとなります。

この新しい栄養プロファイルモデルは、日本国内の食品事業者による健康的な食品や料理の開発を促進することを目的としています。また、消費者も容易に健康に良い食品を見つけられるようになり、自然と健康的な食習慣を身につけることが期待されます。この取り組みにより、持続可能で健康的な食環境が整備されることが急務です。

このプロジェクトは、厚生労働省の支援を受けたものであり、医薬基盤・健康・栄養研究所の研究者たちによって進められました。栄養プロファイルの導入は、日本の食文化に特化した改革であり、消費者と食品事業者の双方が利益を得られる仕組みを提供します。

なぜ日本にはこのようなモデルが必要だったのでしょうか。国際的にはさまざまな栄養プロファイルモデルが存在しますが、それらは欧米の食品文化や栄養課題に基づいており、日本の特性には必ずしも適合しませんでした。したがって、日本版のNPモデルが必要とされてきたのです。

今回発表された日本版栄養プロファイルモデルは、健康に配慮した食生活を望む多くの消費者にとって、非常に価値のあるツールとなるでしょう。未来の食文化を形作るこの取り組みに、注目が集まること必至です。

日本版栄養プロファイルモデルとは?

新たに開発されたモデルは、加工食品版と料理版の二つがあります。それぞれのモデルは、別々の評価基準で栄養成分を分析し、消費者が健康に良い選択をしやすくするためのツールとして機能します。

加工食品版の特長

加工食品版は、668種類の加工食品を対象に、栄養素の含有量に基づいて評価を行います。食材の栄養素を6つのカテゴリに分類し、同じカテゴリ内での点数を比較する方式を採用しています。また、栄養摂取に関して推奨すべき栄養素と制限すべき栄養素を考慮し、各食品の点数を詳細に見える化しています。これにより、消費者は健康に配慮された製品を容易に選択できるようになります。

料理版の革新性

料理版では、調味料や油脂類も含めた料理全体の栄養価を評価します。そのため、調理法や食べ方によって栄養価がどう変わるのかを具体的に評価することが可能です。例えば、麺類を食べる際には、汁を残した場合とそうでない場合を比較し、それぞれの健康への影響を数値化することができます。これは、消費者がより健康的な食方法を選べる重要なポイントとなります。

期待される影響

この新しい栄養プロファイルモデルは、日本国内の食品事業者による健康的な食品や料理の開発を促進することを目的としています。また、消費者も容易に健康に良い食品を見つけられるようになり、自然と健康的な食習慣を身につけることが期待されます。この取り組みにより、持続可能で健康的な食環境が整備されることが急務です。

研究の背景

このプロジェクトは、厚生労働省の支援を受けたものであり、医薬基盤・健康・栄養研究所の研究者たちによって進められました。栄養プロファイルの導入は、日本の食文化に特化した改革であり、消費者と食品事業者の双方が利益を得られる仕組みを提供します。

なぜ日本にはこのようなモデルが必要だったのでしょうか。国際的にはさまざまな栄養プロファイルモデルが存在しますが、それらは欧米の食品文化や栄養課題に基づいており、日本の特性には必ずしも適合しませんでした。したがって、日本版のNPモデルが必要とされてきたのです。

結論

今回発表された日本版栄養プロファイルモデルは、健康に配慮した食生活を望む多くの消費者にとって、非常に価値のあるツールとなるでしょう。未来の食文化を形作るこの取り組みに、注目が集まること必至です。

会社情報

- 会社名

- 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所

- 住所

- 大阪府茨木市彩都あさぎ七丁目6番8号大阪府茨木市彩都あさぎ七丁目6番8号

- 電話番号

- 072-641-9832

トピックス(ライフスタイル)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。