AIが知財実務を変革する時代に向けたPatsnapの新ベンチマーク

知財実務を支えるAIの未来

近年、人工知能(AI)技術の進化は著しく、特に生成AIや大規模言語モデル(LLM)の発展が注目されています。これらの技術は、文書の生成、要約、翻訳など多岐にわたって応用されていますが、知的財産(知財)の分野においてはどこまでその能力が発揮されるのか、という疑問が残ります。特に、新規性調査やクレーム解釈といった知財実務の核心にある業務にAIを活用できるのか、という課題に対して、Patsnapが開発した新たなベンチマーク「PatentBench」が光を当てます。

知財実務に立ちはだかる「壁」

AIに知財実務を任せる前に、その業務の実態を理解することが重要です。例えばあるメーカーが人型ロボットの開発を進める際、特許部門は先行技術の調査を行わなければなりません。しかし、知財の現場では「精度の壁」が常に立ちはだかります。特許文献は独自の抽象的な表現が多く、企業ごとに異なった専門用語が使われているため、重要な文献を見落とすリスクが大きいのです。このため、数百件の特許文献を確認する作業は熟練者であっても数日から数週間もかかることがしばしばです。

汎用的なAIの限界

多くの企業は、こうした業務負担を軽減するために生成AIの導入を考えています。しかし、汎用LLMはWeb上の一般的なテキストを学習しているため、知財の特有のルールやセマンティクスを理解するのは容易ではありません。そのため、実務における判断を要する業務に関しては限界があり、特許特有の市場でのリスクを考慮した場合、AIの誤った判断が致命的な結果を招くこともあります。

PatentBenchの役割

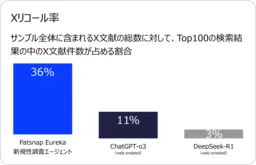

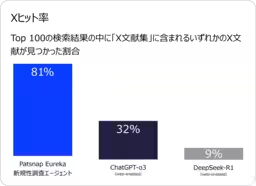

そこで重要なのが、Patsnapが構築した「PatentBench」です。このベンチマークは、AIがどこまで特許実務を支援できるかを定量的に評価するためのものです。具体的には、PatsnapのEureka新規性調査エージェント、ChatGPT-o3、DeepSeek-R1の3モデルを比較しました。これによると、Patsnap Eurekaは特に高い検出率を示し、他のモデルに比べて特許文献を正確に特定する能力に優れていることが明らかになりました。

エージェントとしてのPatsnap Eureka

Patsnap Eurekaは、知財実務を担う「領域特化型AIエージェント」です。このエージェントは単なる対話モデルではなく、業務の流れやワークフローを理解し、実践的な業務を遂行できるように設計されています。新規性調査エージェントは、文献の抽出、要素の分析、比較表の作成までを自動化し、結果が専門家によって迅速に利用可能な形で提供されます。このことで従来の調査業務に比べて大幅に時間を削減できることが実証されています。

専門的データの蓄積と実務への応用

Patsnapは10年以上にわたり、特許と技術に特化したデータベースを構築してきました。現在、174か国から2億件以上の特許データとそれに関連する論文を集積しています。これらのデータは重複排除や専門家によるラベリングなど、品質管理が行われ、AIエージェントに実装されています。さらに、15,000社以上の顧客に対して、実際の判断基準やワークフローを体系化し、それをAIのロジックに反映させることで、より実務に即した結果を提供しています。

まとめ

AIが知財実務を支える新たな時代が訪れています。Patsnapの「PatentBench」を通じて、AIがどの程度実務に役立つのかが可視化され、特許エージェントの進化が期待されます。これにより、企業が知財の分野で直面する負担を軽減し、迅速かつ正確な判断が可能になることでしょう。AIと人間の協働が生まれる新たな潮流に、今後も注目が集まります。

会社情報

- 会社名

- Patsnap

- 住所

- 電話番号

トピックス(IT)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。