京都の副産物で環境を救う!特別先行販売の京シュトレン

日本各地で進められているサーキュラーエコノミーの取り組みが、私たちの日常生活にも新たな形で影響を及ぼしています。2024年11月5日、東京都で開催される「SHARE SUMMIT 2024」において、特に注目を集めるのが、京都で生み出された『八方良菓の京シュトレン』です。本商品は、地域の副産物や規格外品を活用しており、約30%の原材料がロス食材から作られています。

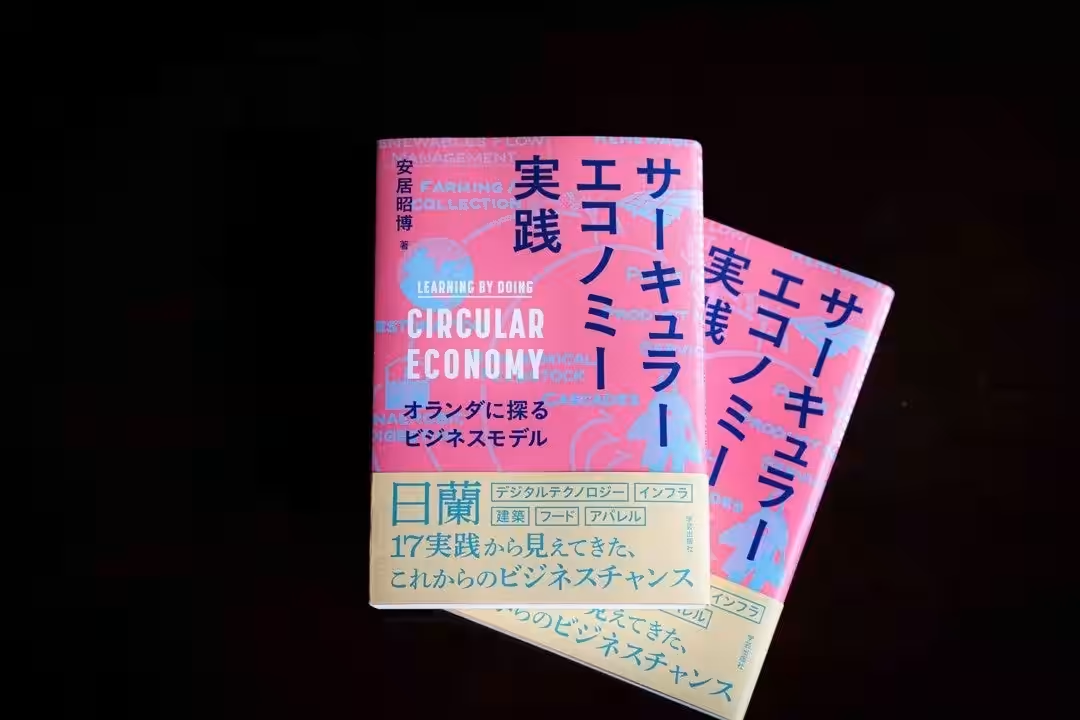

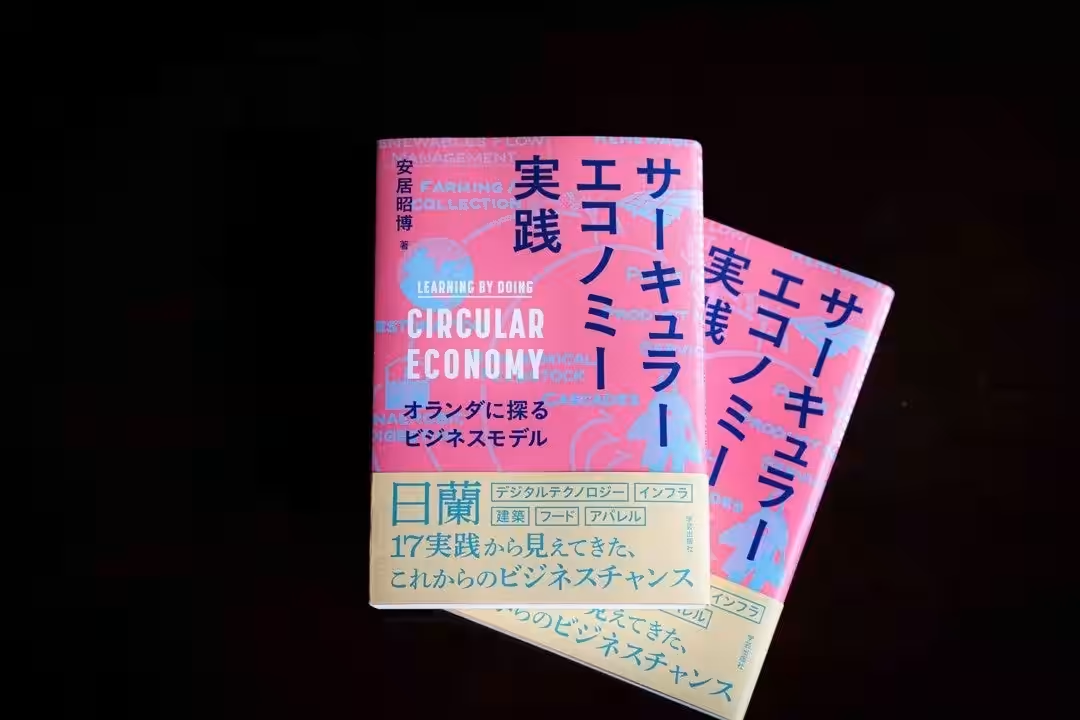

『八方良菓の京シュトレン』は、梅酒の梅の実や生八ツ橋、おから、酒かすなど、京都の特徴を持つ素材で作られています。これらの材料は、本来であれば廃棄される運命にあったものですが、安居昭博氏が提案したサーキュラーエコノミーの理念に基づき、これを商品化することで社会に新たな価値を提供しています。この京シュトレンを一つ食べることで、約100gのロス食材をレスキューできるという点が、大きな魅力です。

特に製造は、京都をはじめとした周辺の福祉作業所が手掛けており、地域経済の活性化ともリンクしています。安居氏は、オランダとドイツでの経験を生かし、サステナブルな社会を実現するためのシステムを模索中です。その答えが、この『八方良菓の京シュトレン』というわけです。

イベント当日には、ホールサイズではなくスライスされた小型サイズ(600円)のみが販売されるとのことですが、それでも多くの方にこの取り組みを体感してもらいたいと思っています。さらに、この京シュトレンの販売を通じて、サーキュラーエコノミーの重要性を広く伝えていく狙いもあります。

安居氏のキャリアを見ても、非常に多岐にわたっており、彼は「Circular Initiatives&Partners」の代表を務め、また京都市の成長戦略推進アドバイザーとしても活動しています。彼が日本各地でサーキュラーエコノミーの普及に尽力していることは、評価されており、青年版国民栄誉賞を受賞するまでの道のりは感慨深いものです。

共に働く福祉作業所と連携することで、ただ商品を作るだけでなく、社会全体を見つめた循環の中で活動を進めています。サーキュラーエコノミーがもたらす新たな価値を、より広範囲に届けられるよう努力している彼の姿勢は、一人ひとりが地域経済や環境問題にどう関与できるかを考える良い機会となることでしょう。

この『八方良菓の京シュトレン』を通じ、京都の副産物や規格外品の新しい活用法が明るみに出て、多くの人々に環境意識の向上を促すことが期待されています。是非、11月のSHARE SUMMITではこの特別な商品の購入を通じて、地球の未来を少しでも良くする活動に参加してはいかがでしょうか。サーキュラーエコノミーの実践を体験し、持続可能な社会の在り方を一緒に考えていきましょう。

『八方良菓の京シュトレン』は、梅酒の梅の実や生八ツ橋、おから、酒かすなど、京都の特徴を持つ素材で作られています。これらの材料は、本来であれば廃棄される運命にあったものですが、安居昭博氏が提案したサーキュラーエコノミーの理念に基づき、これを商品化することで社会に新たな価値を提供しています。この京シュトレンを一つ食べることで、約100gのロス食材をレスキューできるという点が、大きな魅力です。

特に製造は、京都をはじめとした周辺の福祉作業所が手掛けており、地域経済の活性化ともリンクしています。安居氏は、オランダとドイツでの経験を生かし、サステナブルな社会を実現するためのシステムを模索中です。その答えが、この『八方良菓の京シュトレン』というわけです。

イベント当日には、ホールサイズではなくスライスされた小型サイズ(600円)のみが販売されるとのことですが、それでも多くの方にこの取り組みを体感してもらいたいと思っています。さらに、この京シュトレンの販売を通じて、サーキュラーエコノミーの重要性を広く伝えていく狙いもあります。

安居氏のキャリアを見ても、非常に多岐にわたっており、彼は「Circular Initiatives&Partners」の代表を務め、また京都市の成長戦略推進アドバイザーとしても活動しています。彼が日本各地でサーキュラーエコノミーの普及に尽力していることは、評価されており、青年版国民栄誉賞を受賞するまでの道のりは感慨深いものです。

共に働く福祉作業所と連携することで、ただ商品を作るだけでなく、社会全体を見つめた循環の中で活動を進めています。サーキュラーエコノミーがもたらす新たな価値を、より広範囲に届けられるよう努力している彼の姿勢は、一人ひとりが地域経済や環境問題にどう関与できるかを考える良い機会となることでしょう。

この『八方良菓の京シュトレン』を通じ、京都の副産物や規格外品の新しい活用法が明るみに出て、多くの人々に環境意識の向上を促すことが期待されています。是非、11月のSHARE SUMMITではこの特別な商品の購入を通じて、地球の未来を少しでも良くする活動に参加してはいかがでしょうか。サーキュラーエコノミーの実践を体験し、持続可能な社会の在り方を一緒に考えていきましょう。

会社情報

- 会社名

- 一般社団法人シェアリングエコノミー協会

- 住所

- 東京都千代田区平河町2-5-3

- 電話番号

トピックス(地域情報)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。