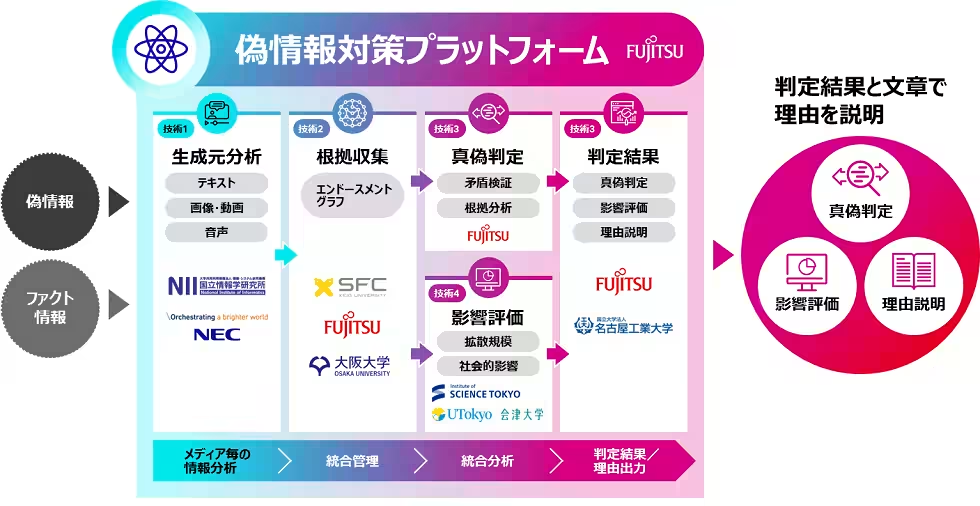

富士通が産学連携で偽情報対策プラットフォームを構築へ

富士通が偽情報対策の新プラットフォームを構築

近年、インターネット上の偽情報の蔓延が社会の大きな問題となっています。この度、富士通株式会社が、政府の経済安全保障に向けた取り組みの一環として、偽情報対策プラットフォームの構築を開始しました。これは、大学や企業など、9つの団体と共に手を結び、2025年度末までに完成させることを目指しています。

プロジェクトの背景

今や、生成AIや合成コンテンツを用いた偽情報の流通が深刻な社会問題となっています。これに対し、従来の偽情報検出技術では、ディープフェイクやAI生成による虚偽情報への対応が追いつかず、部分的な解決にとどまっています。そこで、富士通と9者は、偽情報の検知からその影響を評価するための包括的なアプローチを採用することになりました。

共創による革新的なアプローチ

本プロジェクトは、偽情報を科学的に解析し、検知するために、関連する周辺情報を収集・統合し、真偽を判断するという画期的な仕組みを構築します。これにより、偽情報がもたらす社会的影響を評価し、迅速な対処を可能にします。

具体的には、9者は以下の4つの技術に注力します。

1. 偽情報検知:SNSの投稿から偽情報を見抜く技術を開発。

2. 根拠情報の収集:インターネット上から関連情報を集め、評価するシステムの構築。

3. 総合分析:集めたデータの整合性を確認し、真偽を支援するAI技術。

4. 社会的影響評価:SNSを通じて広がる偽情報の影響を測るための指標を分析。

参加団体とその役割

この取り組みには、富士通をはじめ、大学や研究機関など、様々な専門家が参加しています。国立情報学研究所(NII)がデータ分析を主導し、NECもその技術をサポートします。また、慶應義塾大学や大阪大学は、集めた情報の整合性を確認する仕組みを構築します。名古屋工業大学や東京科学大学は、AIを顧みて偽情報の影響を評価する技術の研究開発に貢献します。これらの組織はそれぞれの専門性を活かしながら、偽情報対策プラットフォームの完成を目指します。

富士通のリーダーシップ

富士通は、本プロジェクトにおける中心的な役割を果たし、技術の統合とプラットフォーム全体の構築に責任を持ちます。加えて、公的機関や民間企業のユースケースを創出し、成果を社会に実装していくことにも意欲を示しています。

未来への展望

このプロジェクトを通じ、偽情報対策のための社会基盤を確立し、日本の競争力を高めることが期待されています。2024年度には、民間や公的機関向けに具体的なユースケースの分析と機能要件の抽出を進め、2025年度末にはプラットフォームの完成を目指します。これにより、偽情報がもたらすリスクを軽減し、信頼性の高いデジタル環境を実現することが期待されています。

結論

富士通と産学組織の9者が協力し、偽情報対策に向けた新しいプラットフォームの構築に着手しました。この取り組みが日本社会における偽情報の問題解決の大きな一歩となることでしょう。未来のデジタル社会において、私たちが信頼して利用できる情報を確保するための施策が進んでいます。

会社情報

- 会社名

- 富士通株式会社

- 住所

- 神奈川県川崎市中原区上小田中4-1-1

- 電話番号

トピックス(IT)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。