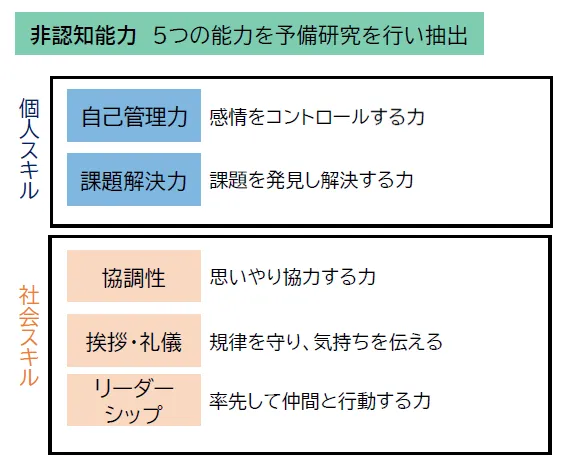

リーフラスがキッズデザイン賞を2年連続で受賞!非認知能力の最新研究を紹介

リーフラスが2年連続でキッズデザイン賞受賞

子ども向けのスポーツスクールを運営しているリーフラス株式会社が、非認知能力に関する研究で第18回キッズデザイン賞を受賞しました。これによりリーフラスは、昨年に続き連続でこの栄誉を手にしたことになります。特に注目されるのは「各年代における非認知能力の成長過程について」というテーマでの調査研究です。

非認知能力とは?

非認知能力とは、一般的に「生きる力」「人間力」と称されるもので、豊かな社会生活を送るために必須の力量です。学力テストで測定できる認知能力とは異なり、学校や塾では測ることができない能力とされています。非認知能力が高いと、学力、進学率、就職率、さらには年収やマイホームの購入率などに良い影響を及ぼすことが分かっています。そのため、教育現場ではこの能力の向上が重要視されています。

リーフラスでは、挨拶・礼儀、リーダーシップ、協調性、自己管理力、課題解決力の5つを非認知能力の主な要素として定義しています。

調査内容

この研究では、3歳から15歳の子ども25,358名を対象に、2年間にわたる非認知能力の縦断的測定を実施しました。研究の目的は、子どもたちが人生において豊かに活躍できるサービスや教育を開発するために、非認知能力がどのように発達するかを明らかにすることでした。

測定には、リーフラスが開発した非認知能力測定システム「みらぼ」を使用。個人スキルと社会スキルのスコアが算出され、データ分析が行われました。

主な調査結果

1. 非認知能力の発達は幼児期が鍵

調査結果から、非認知能力は幼児期に最も発達し、その特に社会スキルの成長が顕著であることが分かりました。したがって、この時期に非認知能力の育成に特に注力することが重要です。

2. 児童期の個人スキルの発展

小学6年生までの小児期は、個人スキルが発達しやすいことが確認されました。協力を促すコミュニケーション能力は幼児期に形成され、課題解決能力は小学高学年以降に発達が見られることが分かりました。

3. 思春期における非認知能力の低下

思春期に自己肯定感の低下が進むことが非認知能力に影響し、特有のアプローチが必要とされることが示唆されました。

研究の特徴

この研究は、学術機関との共同開発による非認知能力測定システムを使用している点が特長です。また、調査は2年間で累計92,000人に及ぶ大規模なもので、信頼性が高いこともポイントです。

非認知能力測定システム「みらぼ」

「みらぼ」は、スポーツ心理学の専門家と共同で開発されたツールで、非認知能力を数値化し子どもたちの現在の位置を測定できるものです。このツールを通じて、子どもの成長を助けるための指導方針を決定することが可能になります。

受賞に寄せて

リーフラスの担当者は、2年連続での受賞を大変嬉しく思うとコメント。今後も研究に力を入れ、子どもたちにより豊かな未来を提供できるよう努める意向を示しました。

研究の今後の展開

非認知能力にはまだ解明されていない部分が多く、どのように育成するかについての具体的なアプローチが必要です。今後もリーフラスは研究を続け、スポーツスクールの枠を超えて広く非認知能力の向上を目指したアプローチを展開していく計画です。

会社情報

- 会社名

- リーフラス株式会社

- 住所

- 東京都渋谷区恵比寿4-20-3恵比寿ガーデンプレイス17階

- 電話番号

- 03-6451-1341

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。