沖縄恩納村のサンゴ礁を守る体験プログラムの魅力を探る

沖縄恩納村のサンゴ礁を守る体験プログラムの魅力を探る

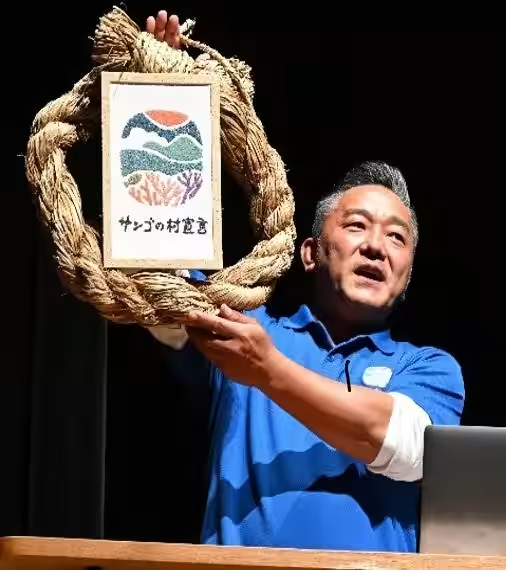

沖縄県恩納村は、日本の中でも特に美しいサンゴ礁が広がるリゾート地として知られている。2018年には「サンゴの村宣言」が行われ、2022年にはSDGs未来都市に選定されるなど、持続可能な地域づくりに力を入れている。ここでは、地域の自然環境を次世代に残すための活動として、「Honey & Coral Project(HCP)」が行われている。これはミツバチを活用した村づくりを目指したプロジェクトであり、地域の専門家が自然に根差した解決策を地域住民と発信している。

HCPが目指す持続可能な村づくりとは?

沖縄では、赤土の流出がサンゴ礁に悪影響を及ぼしている。このHCPでは、赤土流出を減少させるために周囲を植物で囲い、さらに地域の農家が花の咲く緑肥植物を栽培することで、季節ごとの赤土がむき出しにならないように工夫している。この植物の花から得る蜜を養蜂用に使用し、ミツバチの生産物を販売することで持続可能な環境保全を目指しているのだ。ここでの養蜂は地域の環境保全活動のシンボルとなり、その重要性を広める取り組みとなっている。

プログラムの内容

1. 恩納村サンゴの村づくり講義 では、HCPの概要や目的を学び、赤土流出に関する実際の模型を使ったデモを通じて参加者の理解を深める。

2. 講義&グループディスカッション では、沖縄科学技術大学院大学(OIST)の学生が養蜂の生態系への影響について講義を行い、参加者と共に討論を行う。

3. フィールドワークでは、ベチバーなどの植生を観察し、現地農家から養蜂の実践を学べる。また、沈砂池を訪れて環境保護の取り組みを体験できる。

4. ワークショップでは、ベチバーを用いて地域特有のお土産作りに挑戦し、地域の雇用創出に貢献する。

このプログラムは、持続可能な赤土対策への直接的な貢献だけでなく、参加費用を通じて地域住民へも収益が還元される仕組みとなっており、地域の活性化にも寄与している。

地域の方々の反応

プログラムに参加した方々からは、「HCPの取組は他地域でも応用可能だ」との声が上がっており、特に「ベチバーを使った製品の開発」が評価されている。また、OISTの訪問を通じて、「国際的な教育機関との協力」が地域に与える影響についても好評を得ている。参加者の中には、地域社会の持続可能な発展には学術機関との連携が不可欠であるとの意見もあり、他国でも再現可能な成功例として注目されている。

まとめ

沖縄恩納村でのサンゴ礁を守る体験プログラムは、地域の持続可能な発展を目指した新たな試みであり、参加者は自然との共生や地域活性化を体感できる貴重な機会を得ることができる。このプログラムは単に観光の一環ではなく、地域や環境への深い理解を促進し、未来へ向けた持続可能な村づくりに寄与するものとなるだろう。

会社情報

- 会社名

- 株式会社18project

- 住所

- 沖縄県那覇市松川1-16-16

- 電話番号

トピックス(地域情報)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。