AIによる知財業務の進化:Patsnapが示す新たな可能性と限界

AIによる知財業務の進化

最近、生成AIや大規模言語モデル(LLM)の進化により、文書生成や要約、翻訳などで高いパフォーマンスが発揮されています。しかし、「AIが新規性調査やクレームの解釈といった知財実務の核となる業務を担えるのか」という疑問は、依然として残っています。

この疑問に対処すべく、Patsnapは知財実務に特化したベンチマーク「PatentBench」を発表しました。このベンチマークは、AIが知財業務のどこまで支援できるのかを客観的に示す目的で作成されたものです。

知財実務の「精度の壁」

例えば、次世代の「人型ロボット」の開発を想像してみてください。開発スタッフは「多自由度のスムーズな動作を実現し、極限までコンパクトな筐体構造を持ち、量産コストと組立性を両立させる」といった技術コンセプトに基づいて、知財部門に先行技術調査を依頼します。しかし、知財調査には「精度の壁」が立ちはだかります。特許文献には抽象的な表現が多く、使われる語彙も企業ごとに異なります。このため、重要な文献を見落とすリスクが常に付きまといます。通常、100〜200件の公報を精査するには、熟練した担当者でも数日から数週間を要します。

汎用LLMの制約

このような背景から、多くの企業が生成AIの導入を検討しています。確かに、汎用LLMは文章生成や要約において非常に高い能力を持っています。しかし、一般的なテキストを学習したAIにとって、「特許」という専門性の高い領域は全く異なるルールで動いています。したがって、知財実務を汎用LLMに依存することは、特許特有のセマンティクスやクレーム解釈、知財固有のワークフローを理解できない限界を意味します。何気ない誤りが、大きなビジネスリスクにつながる可能性があるのです。

PatentBenchの検証結果

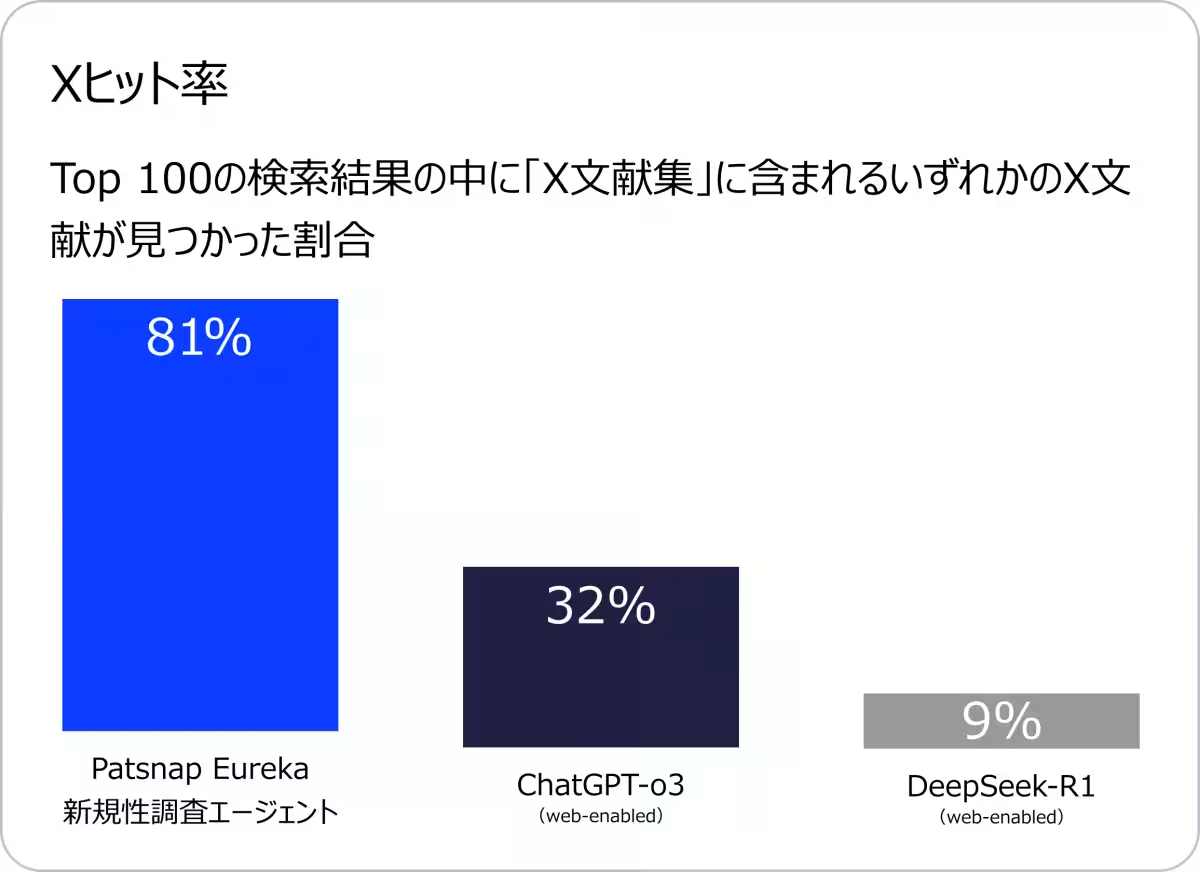

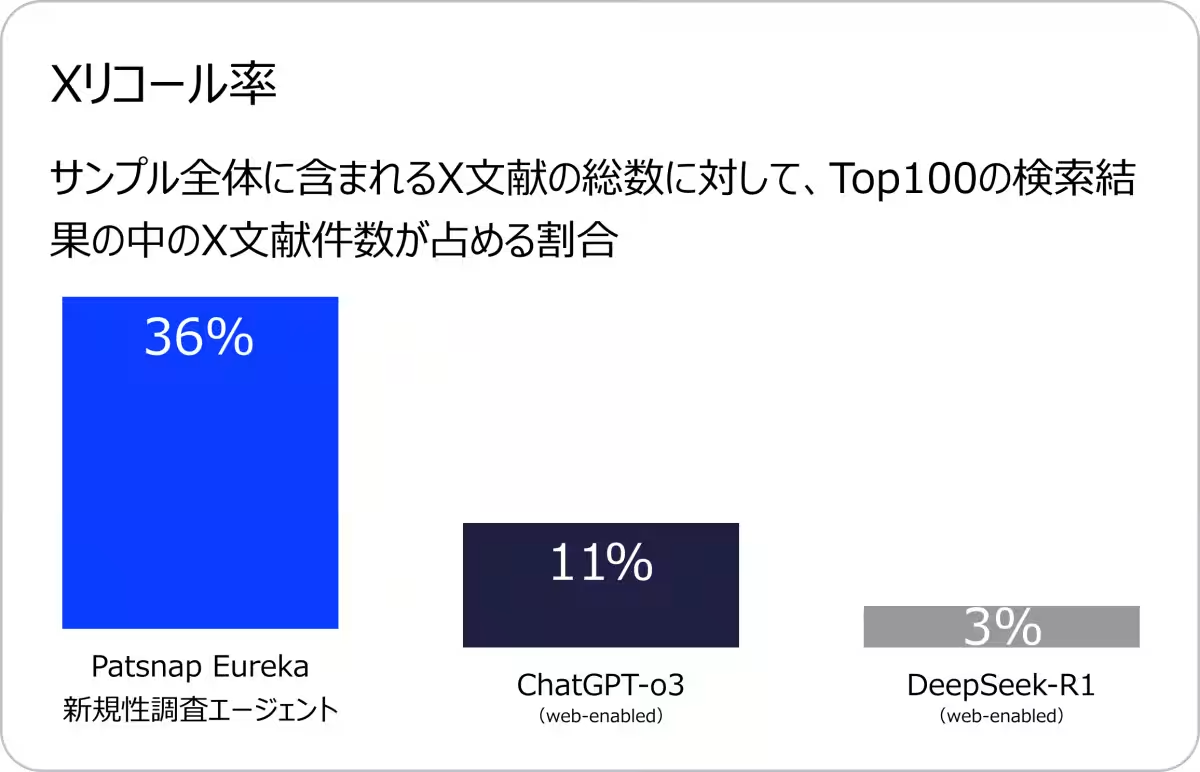

Patsnapの「PatentBench」では、特許実務におけるAIの実力を評価するために、3つのモデルを比較しました:Patsnap Eureka、ChatGPT-o3、DeepSeek-R1です。その結果、Patsnap EurekaはTop100結果においてX検出率とリコール率でそれぞれ81%と36%を記録し、汎用モデルよりも的確に特許文献を特定する能力を持つことが示されました。

特化型AIエージェントの台頭

汎用LLMが抱える限界に対し、インパクトを与えつつあるのが「領域特化型AIエージェント」です。これは、単なる会話モデルではなく、業務文脈を理解し、実務を遂行する能力を持つ“実働型AI”です。Patsnap Eurekaはこの領域において先駆的存在であり、新規性調査やFTO調査、明細書作成、特許翻訳などの業務を効率化します。

新規性調査エージェントは、先行技術の抽出や要素分解、スクリーニング、クレーム対応付けまでを自動化するため、従来の調査が1〜2週間かかるのに対して、数分から数時間で完了します。これにより、専門家は生成された結果を基に迅速に意思決定ができるようになります。

豊富なデータと実務理解

Patsnapは10年以上にわたり、特許と技術領域に特化したデータベースを構築してきました。現在、174か国から2億件以上の特許データと論文を収録に成功しており、多段階のデータ処理を実施しています。また、世界中の15,000社以上の顧客を通じて、特許エンジニアや代理人、企業IP部門の実際のワークフローを分析し、その知見をエージェントに組み込むことで、高度な実務理解を実現しています。

Patsnapが目指すのは、AIによる新たな技術の提供ではなく、IPとR&Dの専門家と共に課題解決を進める“次世代のパートナー”となることです。

PatentBenchの詳細を見る

- ---

会社情報

- 会社名

- PatSnap PTE Ltd.

- 住所

- 75 High Street #04-00 Singapore

- 電話番号

- 080-9521-4099

トピックス(IT)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。