国際的研究資金獲得に向けた日本の研究者への新たな洞察

国際的研究資金獲得に向けた日本の研究者への新たな洞察

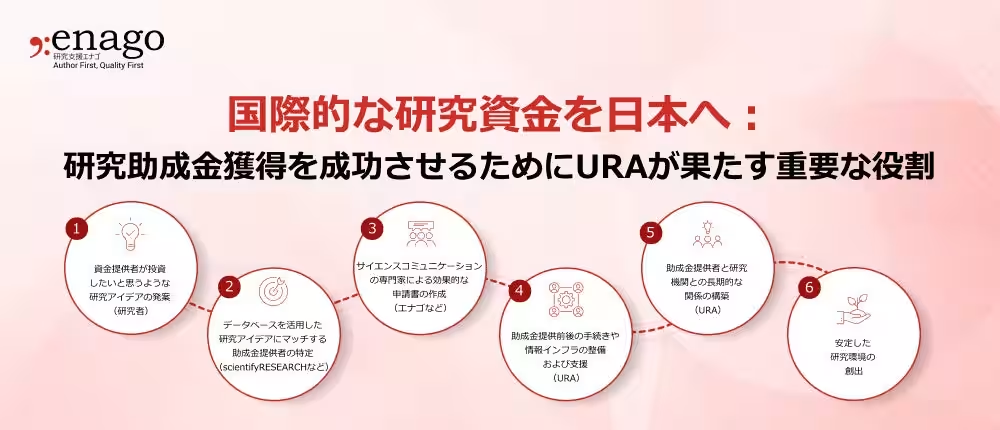

2024年10月16日から17日にかけて、沖縄科学技術大学院大学で開催された「RA協議会第10回年次大会」で、研究支援会社のエナゴとscientifyRESEARCHが共同で行った調査結果が発表されました。この調査は、日本の研究者が国際的な研究資金を獲得する際に直面する課題を明らかにし、助成金へのアクセスを改善するための提案をまとめた内容です。

日本の研究者の現状

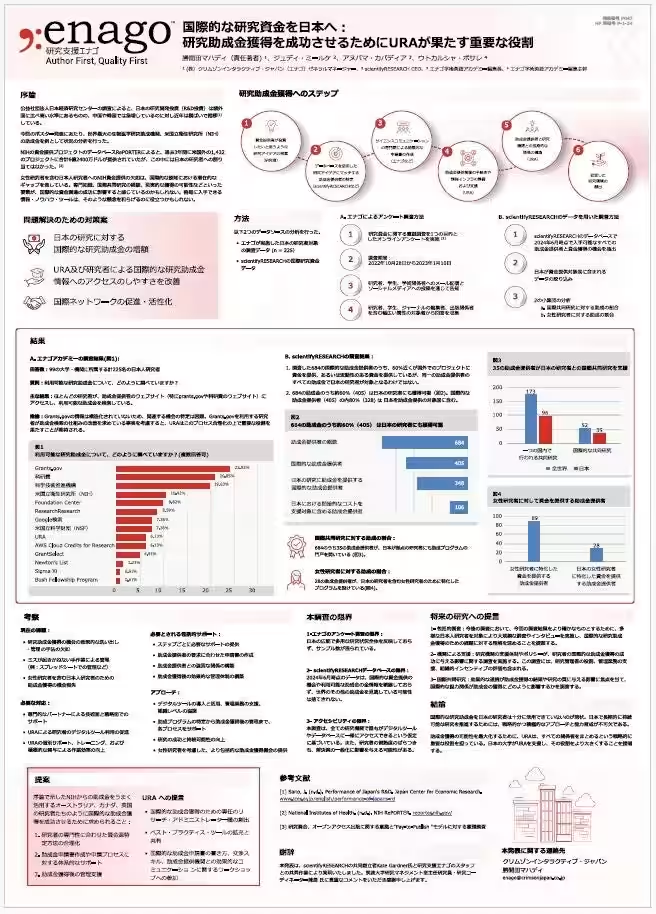

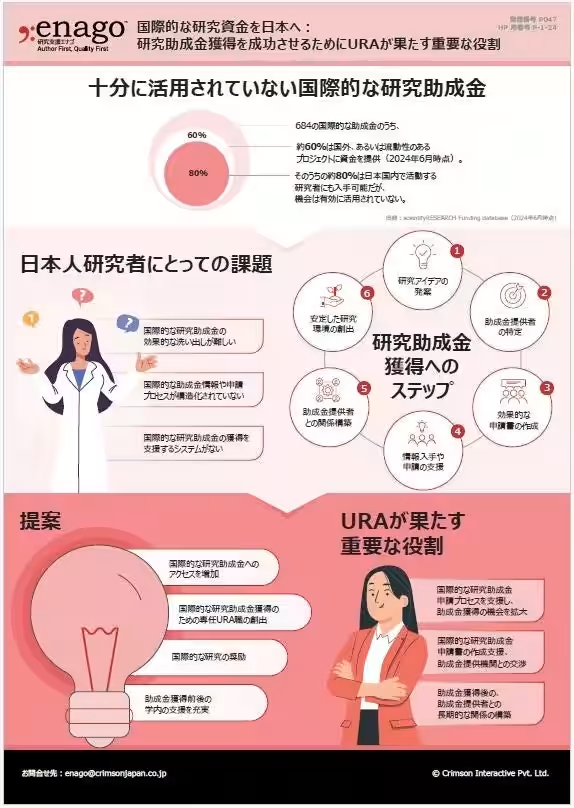

調査結果によると、日本人研究者は、米国政府の助成金申請を行うためのポータルサイト「grants.gov」や、科研費のような情報源に依存しがちであり、その一方で、資金獲得のための機会を見出すのに苦労していることがわかりました。また、国際的な助成金、特に米国国立衛生研究所(NIH)からの支援を受ける日本人研究者の割合が非常に低いことも明らかになりました。

NIHが支援したプロジェクトのデータベース「NIH RePORTER」によれば、6億2,400万ドルの支援を受けたプロジェクトの中に、日本人研究者のプロジェクトが含まれていない事実は、重要な示唆を提供しています。このため、研究者、リサーチ・アドミニストレーター(URA)、研究助成金提供機関の協力が、人材支援のためには欠かせない要素となっていることが強調されました。

改善のための提言

調査では、助成金獲得を支援するためには、研究者の専門性に合った助成金を特定するシステムの開発が重要であると提言されています。これは、手動での探査によるものではなく、効率的に助成金の機会を追跡できるようにするためです。また、URAが助成金申請から受領後の管理までを支援するための必要なツールやトレーニングを提供することも求められています。

さらに、国際的な助成金提供者との包括的な関係を構築し、特に女性研究者への公平な資金提供の機会を確保することも重要です。助成金提供者の半数以上が、国際的な共同研究を支援している中で、これらの資金の約80%が、日本の研究者にも開かれたものであるため、新たな獲得のチャンスを提供しています。

調査の今後の展望

この調査は、女性研究者に特化した助成金が日本には少ないことも明らかにしました。世界の助成機関の10%以上が女性研究者向けの助成金を提供していますが、それらの多くは自国の研究者に限られています。その中でも、国外の申請者が対象となるものもあり、日本の女性研究者にとって新たな選択肢が広がる可能性があります。

また、エナゴのヴァイス・プレジデント、ラジブ・シルケは、「私たちは、日本の研究者が国際的な舞台で活躍するために必要なツールやサポートを提供していくことを真剣に取り組んでいる」と語っています。一方、scientifyRESEARCHの創業者、ジュディ・ミールケは「日本の研究者は、資金調達へのアクセスが向上することで、イノベーションの推進や研究目標への到達を見込むことができる」との信念を持っています。

やがて、今回の調査に基づき、日本の研究者が国際的な助成金を効率的に獲得し、研究の質を高めるための支援体制の構築が期待されています。エナゴとscientifyRESEARCHは、今後もこのテーマに取り組んでいくその意義を深く認識しています。これにより、日本の研究者が新たな地平を開くための足掛かりを提供することが目指されています。

- ---

この調査結果に関する詳細は、エナゴが運営する学術情報ポータルサイト「エナゴ学術英語アカデミー」にて発表されています。興味のある方はぜひチェックしてみてください。

会社情報

- 会社名

- 株式会社クリムゾンインタラクティブ・ジャパン

- 住所

- 東京都千代田区外神田2丁目14−10第2電波ビル

- 電話番号

- 03-4580-9713

トピックス(地域情報)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。