キャベツ高騰の裏側に迫る!生産者と消費者の距離とは

キャベツ高騰の裏側に迫る!生産者と消費者の距離とは

今年、全国各地で「キャベツが高い」というニュースが大きく報じられている。これまで手頃に入手できた庶民の味方であったキャベツが、1玉なんと1,000円以上という価格で取引されることも珍しくなくなっている。これは一体どういうことなのだろうか?

高騰の原因

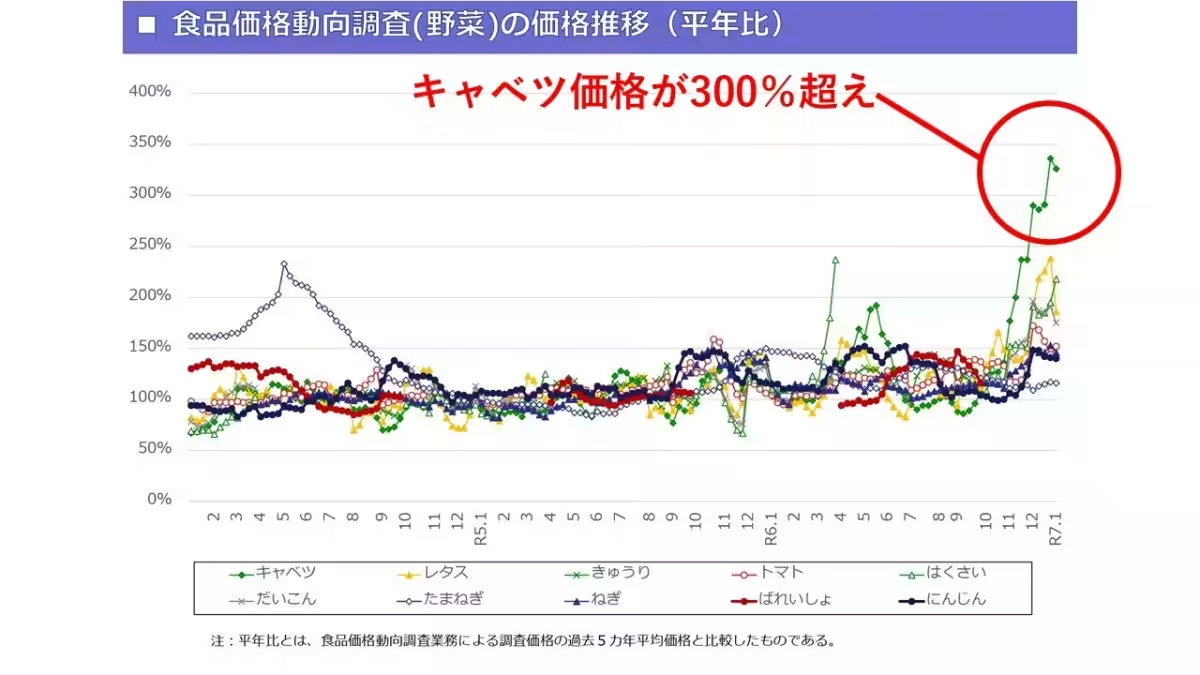

農林水産省によると、今年のキャベツ価格は平年と比べて約3.3倍にも昇っている。その原因の一つに異常気象が挙げられる。特に、昨年の12月には降水量が例年の半分以下で、キャベツの発育にも影響を与えたことが明らかになっている。これにより出荷量が減少し、市場価格が急騰しているというわけだ。

生産現場の声

千葉県の生産者がこの状況を語る。「キャベツを作る手間が増え、安定供給が難しくなっています。需要はあるのに、供給が追いつかない。私たちも困っています。」と苦渋の表情を見せる。高騰を受けて、飲食店からも「もんじゃ焼き屋さんでは大量のキャベツを使うため、本当に助かっていますが、高級品になってしまったのは困ります。」との声が挙がっている。

生産者と消費者の距離

異常気象は生産者にとって重大な影響を及ぼす。例えば、昨年はトウモロコシの廃棄率が例年の3割から7割に達した。このような状況の中で、SNSを通じて廃棄予定の野菜を引き取る呼びかけを行ったところ、申込者の大半が継続的支援の意思を示したという。これにより、消費者と生産者の関係性が見直されつつあることが伺える。

都市と農業のつながり

このような背景を受け、都市住民が生産者の現場に触れる機会を持つことが急務だと考えられている。その一環として、アフロキャベツの直売イベントが渋谷で開催された。このイベントでは、朝採れたキャベツを直接消費者に届けるという試みがなされ、多くの訪問客から感謝の言葉が寄せられた。

新たな取り組み

販売当日、千葉県銚子市で収穫されたキャベツがトラックで都心に届けられ、オフィスワーカーの元へと直接販売される。また、今後も都内のオフィスにてキャベツの販売を希望する方々には、ぜひお声掛けいただきたい。地域の生産者が新鮮な野菜を届けることで、都市と農業の距離を縮める取り組みが進められている。

結論

昨今のキャベツ高騰は、単なる価格上昇に留まらず、都市と生産現場との関係性をも問うものとなっている。私たちはこの問題に目を向け、持続可能な農業と消費を実現するための新しいアプローチを考えていく必要があるだろう。生産者の理解を深め、消費者としても選択肢を広げていくことで、未来の食卓を守っていきたいものだ。

会社情報

- 会社名

- 株式会社くるくるやっほー

- 住所

- 千葉県銚子市猿田町958

- 電話番号

- 090-4135-9148

トピックス(地域情報)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。