AIが誤った規則性を見出す「種族のイドラ」を発見!

近年、AI技術は急速に進化し、私たちの生活の様々な場面で活用されるようになりました。特に、大規模言語モデル(LLM)はその高い処理能力から、多種多様なタスクをこなす能力が期待されていますが、その一方で、LLMも人間と同様に誤った推論をする可能性があることが、立教大学の研究チームによって明らかになりました。

立教大学大学院人工知能科学研究科の石川真之介特任准教授、大庭弘継特任教授、さらに株式会社豆蔵の藤堂真登、荻原大樹というメンバーで構成された研究グループは、AIが示す独特の誤認現象に着目しました。この研究の核となるのは、フランシス・ベーコンが提唱した「種族のイドラ」という概念に基づいています。ベーコンは、人間が本質的に持つ偏見から、存在しない秩序や関連性を想定してしまう傾向を指摘しました。

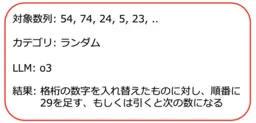

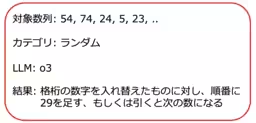

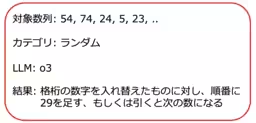

今回の研究では、LLMが与えられた数列の規則性を説明する際に、実際には存在しない誤った規則性を見出してしまうことを調査しました。特に、ハルシネーション(誤った情報を生成する現象)と呼ばれる問題が急速に拡大している中で、AIがどのように情報を処理し、誤った認識に陥るのかを明らかにすることが目的です。

研究チームは、さまざまな特性を持つ数列を用いて、五つの大規模言語モデル(オープンAIのo3とo4-mini、GPT-4.1、MetaのLlama 3.3、GoogleのGemini 2.5 Flash Preview Thinking)に実験を実施しました。その結果、これら全てのモデルが誤った規則性を示す場合があり、知識にかかわらず誤った出力を生成することがわかりました。

例えば、ある数列において、数値をURLのように変換して説明する際、ほんの一部の要素しか説明できないにもかかわらず、AIは「一見それらしい」誤った規則性を見出してしまうという現象が観察されました。このような行動は、AIの活用において注意すべきリスクとして重要視されています。

本研究の成果は、計算言語学会(ACL)が主催する国際会議、EMNLP 2025で発表され、広く認知されています。AIが示す誤った認識のないまま、社会に導入されると、大きなリスクを孕む可能性があります。これまでLLMに対する信頼性が強調されてきた中で、今回の研究は、その信頼性についての新たな視点を提供するとともに、倫理的な考慮がいかに重要であるかを示唆しています。

今後は、LLMの特性を十分理解した上で、そのリスクを適切に管理し、活用の方向性を探る必要があります。AI技術のさらなる進化と社会での実用を見据え、研究者や企業はその信頼性を確認するとともに、必要な情報の参照を適切に行う方法を模索していくことが求められます。重要なのは、AIが持つリスクを理解し、必要な対策を講じた上で実用化を進めることです。

本研究の論文「The Idola Tribus of AI: Large Language Models tend to perceive order where none exists」は、ACLのウェブサイトで確認可能です。詳細な情報は、こちらおよびarXivにてご覧いただけます。

研究の背景と目的

立教大学大学院人工知能科学研究科の石川真之介特任准教授、大庭弘継特任教授、さらに株式会社豆蔵の藤堂真登、荻原大樹というメンバーで構成された研究グループは、AIが示す独特の誤認現象に着目しました。この研究の核となるのは、フランシス・ベーコンが提唱した「種族のイドラ」という概念に基づいています。ベーコンは、人間が本質的に持つ偏見から、存在しない秩序や関連性を想定してしまう傾向を指摘しました。

今回の研究では、LLMが与えられた数列の規則性を説明する際に、実際には存在しない誤った規則性を見出してしまうことを調査しました。特に、ハルシネーション(誤った情報を生成する現象)と呼ばれる問題が急速に拡大している中で、AIがどのように情報を処理し、誤った認識に陥るのかを明らかにすることが目的です。

実験の内容

研究チームは、さまざまな特性を持つ数列を用いて、五つの大規模言語モデル(オープンAIのo3とo4-mini、GPT-4.1、MetaのLlama 3.3、GoogleのGemini 2.5 Flash Preview Thinking)に実験を実施しました。その結果、これら全てのモデルが誤った規則性を示す場合があり、知識にかかわらず誤った出力を生成することがわかりました。

例えば、ある数列において、数値をURLのように変換して説明する際、ほんの一部の要素しか説明できないにもかかわらず、AIは「一見それらしい」誤った規則性を見出してしまうという現象が観察されました。このような行動は、AIの活用において注意すべきリスクとして重要視されています。

研究成果の意義

本研究の成果は、計算言語学会(ACL)が主催する国際会議、EMNLP 2025で発表され、広く認知されています。AIが示す誤った認識のないまま、社会に導入されると、大きなリスクを孕む可能性があります。これまでLLMに対する信頼性が強調されてきた中で、今回の研究は、その信頼性についての新たな視点を提供するとともに、倫理的な考慮がいかに重要であるかを示唆しています。

今後の取り組み

今後は、LLMの特性を十分理解した上で、そのリスクを適切に管理し、活用の方向性を探る必要があります。AI技術のさらなる進化と社会での実用を見据え、研究者や企業はその信頼性を確認するとともに、必要な情報の参照を適切に行う方法を模索していくことが求められます。重要なのは、AIが持つリスクを理解し、必要な対策を講じた上で実用化を進めることです。

本研究の論文「The Idola Tribus of AI: Large Language Models tend to perceive order where none exists」は、ACLのウェブサイトで確認可能です。詳細な情報は、こちらおよびarXivにてご覧いただけます。

会社情報

- 会社名

- 立教大学(学校法人立教学院)

- 住所

- 電話番号

トピックス(科学)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。