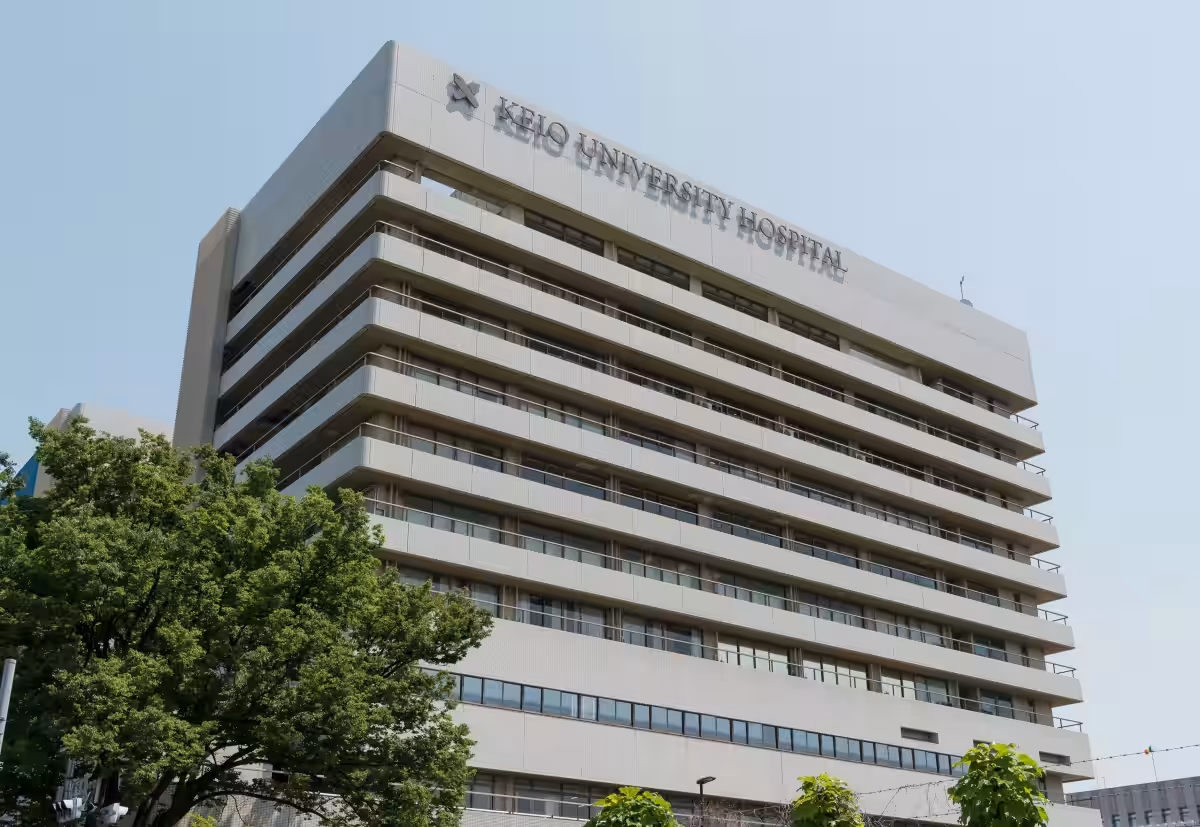

慶應義塾の研究がALSの新たな治療法の可能性を示唆

ALS研究の新たな展開

筋萎縮性側索硬化症(ALS)という病気は、運動に関わる神経細胞が次第に破壊されていく難治性の疾患です。今なお有効な治療法が存在しない中、近年の研究で注目を集めているのが、脳を保護するバリアとして知られる「血液脳関門(BBB)」の異常です。この度、慶應義塾大学、山口大学、東北大学の共同研究チームが、家族性ALS患者由来のiPS細胞を活用し、新たな血液脳関門モデルを開発しました。

この研究は、ALS患者に特有の遺伝的要因がBBBにどのような影響を与えるかを探るものであり、実際に家族性ALS患者から得られた脳微小血管内皮細胞(BMEC)を用いて検証が行われました。その結果、これらの細胞には明確なバリア機能の異常が見られ、外部の有害物質が脳に侵入しやすくなることが判明しました。これは、ALS患者における病態進行の新たなメカニズムを示す重要な知見です。

また、このバリア機能の異常は炎症や神経細胞損傷とは独立していることが、研究によって初めて確認されました。これにより、従来の理解とは異なる新たな観点からALSの病理が考察される可能性が出てきたのです。

研究チームは、ABMECでのバリア機能異常を修復する手段として、Wnt/β-カテニンシグナルの活性化に焦点を当てました。実験の結果、このシグナル経路を活性化することにより、BBBの機能が改善されることが確認されました。この知見は、ALSの症状を改善する新たな治療法の開発にも寄与する可能性があります。

このように、慶應義塾大学の研究チームが開発した新しい血液脳関門モデルは、ALSに関する理解を深めるだけでなく、今後の治療法に繋がる重要な成果をもたらしました。研究結果は、2024年8月15日付で科学雑誌『Frontiers in Cell and Developmental Biology』に掲載される予定です。

この新たなるアプローチが、ALSの治療に向けた研究の一助となることが期待されます。今回の成果は、ALS患者の日常に寄与する新しい治療法の開発に向けて、一歩前進したと言えるでしょう。

会社情報

- 会社名

- 慶應義塾

- 住所

- 東京都港区三田2-15-45

- 電話番号

トピックス(科学)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。