日本の金利上昇がもたらす円と物価の新たな影響とは

日本の金利上昇がもたらす影響とは

最近、日本は「金利のない世界」から脱却し、久しぶりに金利上昇の局面に突入しました。この変化は、私たちの生活や経済にどのような影響を与えるのでしょうか。今回は、金融アナリストの島裕晶氏による専門的な視点から、その影響について考えてみます。

金利を動かす中央銀行の金融政策

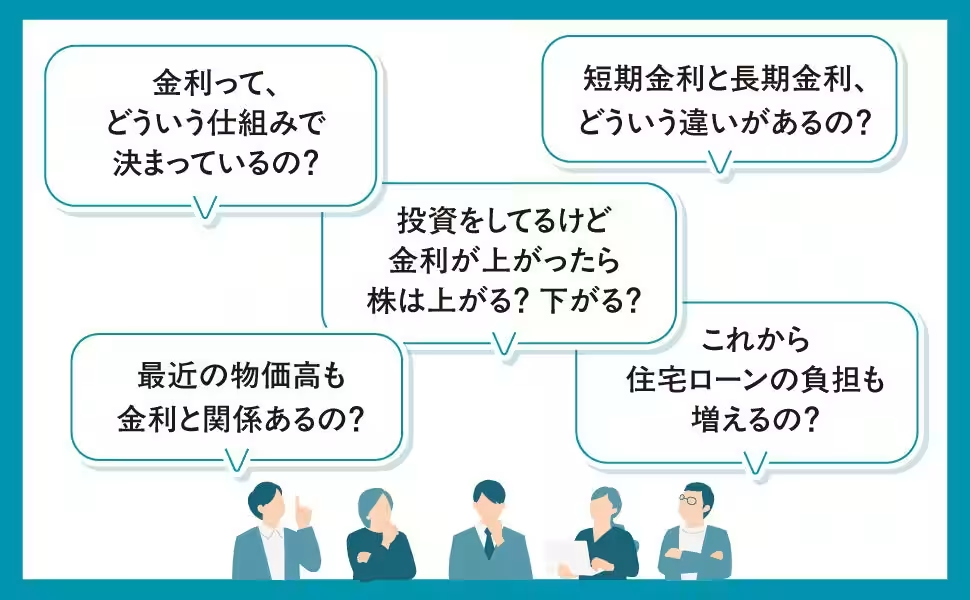

金利とは、借り入れや預金に対して発生する利子率のことです。日本銀行は、経済の状況に応じて金利を調整する役割を担っています。金利が上がるということは、借り入れのコストが上昇することを意味します。このため、企業や個人が借り入れを減少させ、消費や投資に対する影響が出る可能性があります。

金利の決定仕組み

金利がどのように決まるかを理解することは、経済に対する洞察を得る上で重要です。一般的に、金利は景気の動向やインフレ率など、多様な要因によって決定されます。特に、インフレが進むと中央銀行は金利を引き上げる傾向があります。これにより、経済の過熱を抑えることが期待されています。

金利上昇の背景

近年の経済回復を受けて、日本ではインフレ懸念が高まっています。これに伴い、金利上昇が必要とされるのは自然な流れと言えるでしょう。特に、国際的なエネルギー価格の高騰や、供給問題が重なり、物価の上昇が顕著です。これらはすべて、金利上昇の要因となっています。

金利と実体経済の関係

金利が上昇すると、企業の借入コストが増加し、それに伴って投資が減少する傾向があります。これは最終的には、雇用や経済成長に対しても影響を与えることになります。一方で、預金金利が上昇すれば、貯蓄をするインセンティブが高まります。これにより、消費が減少するかもしれません。

為替相場への影響

金利は為替相場にも大きく影響します。金利が上昇すれば、外国投資家が日本円建ての資産に対する関心を持ち、円高が進む可能性があります。これにより、輸出企業には逆風となることがありますが、一方で、輸入企業には有利に働くでしょう。

個人への影響

個人にとって金利上昇は住宅ローンにも直結します。新たに借り入れを行う場合、金利が上がることで、住宅ローンの負担が増えることになります。これにより、住宅市場に対する影響も見逃せません。将来にわたって家計への影響を考えると、慎重な判断が求められます。

結論

2024年になり、日本の金利上昇が続く中、私たちはこれをどのように受け入れていくべきでしょうか。経済の復調と合わせて、金利が持つ意味について理解を深めていくことが賢明です。金融アナリストの専門的な視点を基に、適切な判断を心がけたいものです。今後の日本経済がどのように動いていくのか、引き続き注視が必要です。

会社情報

- 会社名

- 株式会社 青春出版社

- 住所

- 東京都新宿区若松町12-1

- 電話番号

- 03-3203-5121

トピックス(経済)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。