未来の教育現場を変革する「tomoLinks」の最新活用法とは

教育現場の革命をもたらす「tomoLinks」

学校教育向けの革新的なソリューション「tomoLinks」を導入している茨城大学教育学部附属小学校(茨大附属小)。このプログラムは、AIを活用し、各児童に最適な学習方法を提案し、個別に対応することで教育の質を向上させることを目的としています。特に、教師の負担を軽減しつつ、子どもたちが主体的に学ぶための環境を整えることに注力しています。

背景と導入の意義

情報化が進む現代社会では、必要なスキルとして、問題解決能力や創造性、コミュニケーション能力などが求められています。こうした力を育むには、従来の教師中心の授業形態から脱却し、より「学習者中心の学び」へとシフトすることが不可欠です。

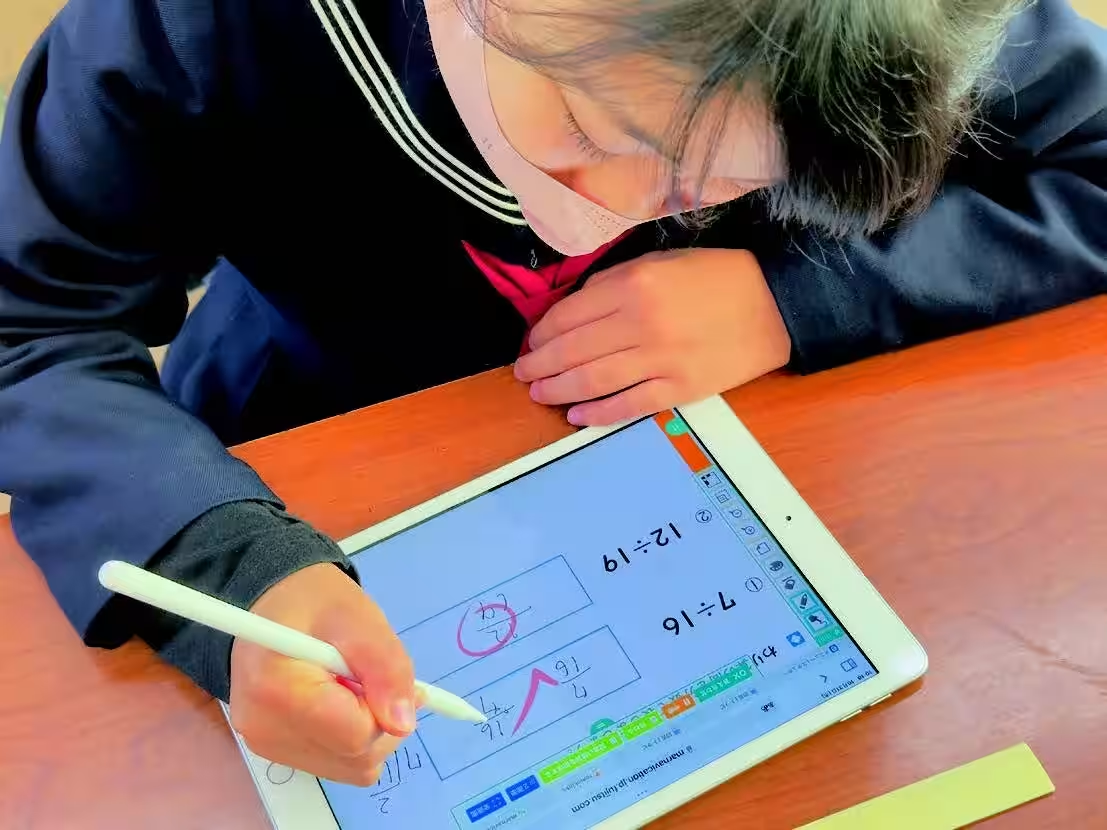

茨大附属小はそのために「先生×AIアシスト」を導入しました。このプログラムは、子どもたち自身が主体的に学ぶ意欲を引き出し、自ら学びをデザインする授業を追求するためのツールとなっています。日々の学びを通じて、生徒たちは自身の学びを客観的に見つめ直し、成長する機会を得ています。

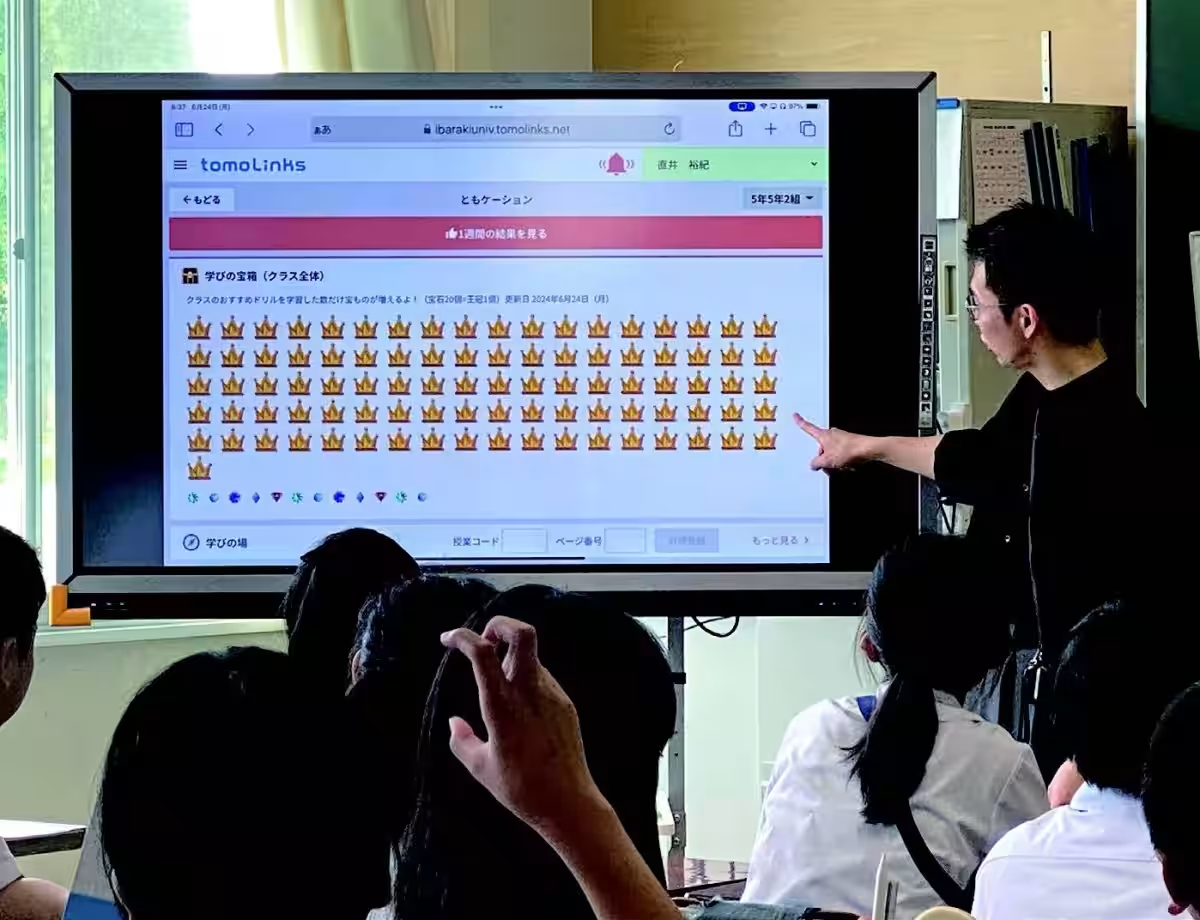

「学びの宝箱」とは?

「先生×AIアシスト」の中でも特に注目されているのが「学びの宝箱」機能です。これは、児童が問題を解くことで得られる宝石を集め、その数に応じてクラス全体で楽しめるレクリエーションが実施される仕組みです。このアプローチによって、子どもたちは自主学習に取り組む姿勢を身につけるだけでなく、クラス全体の連帯感や学び合う楽しさを感じられるようになっています。

自主性の向上

この仕組みにより、児童たちは特に自主的に学びに取り組むようになり、時には「おすすめドリル」に表示されていない問題に挑戦する姿勢も見られます。さらに、雨の日の休み時間にはドリルに励む子どもも現れるなど、全体的な学習意欲が向上しています。

教師の負担軽減にも寄与

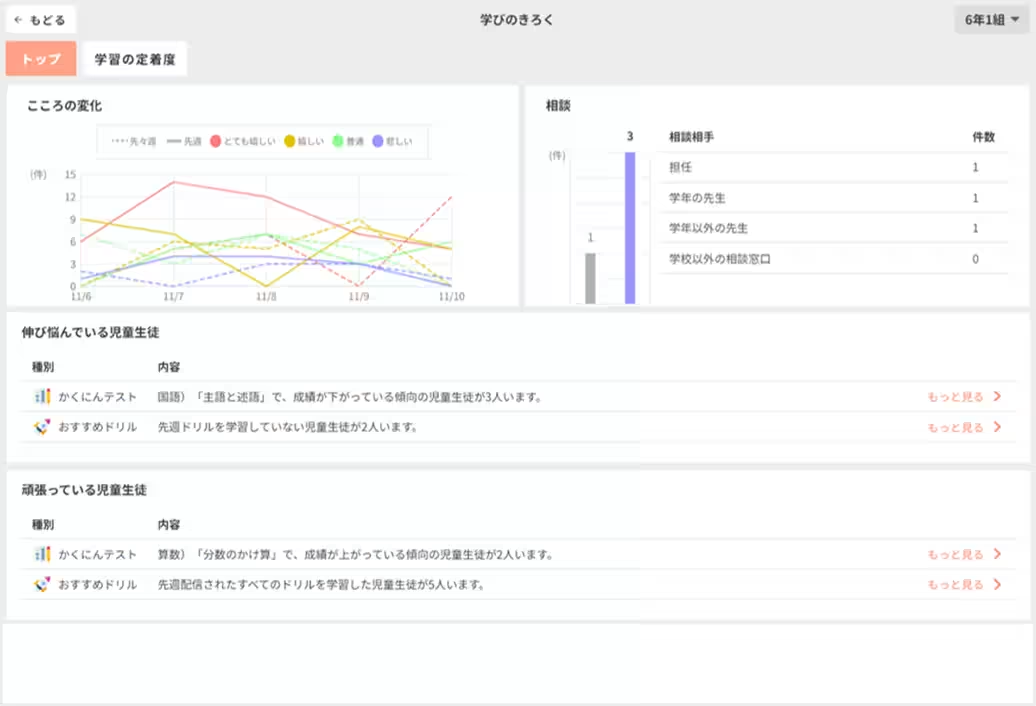

教師にとっても「おすすめドリル」は大変助けになるツールです。従来のプリント準備やスタンプ作業に代わり、AIが自動で採点し、問題の解説動画を提供してくれるため、結果が即座に確認できます。このシステムにより、教師は子どもたちと向き合う時間を増やし、一人ひとりの進捗をより細かく把握することが可能になっています。

教育現場の未来

放送大学の小林祐紀教授は、このシステムを通じて個別の学びだけでなく、協力して学ぶという新しい形を提案しています。子どもたち同士が互いに意識し合い、切磋琢磨することで、より良い成長環境が創り出されると考えています。これは、時代に即した学びの形であり、多くの学校が授業の見直しを行っている現在、非常に重要です。

まとめ

「tomoLinks」は、ただの教育支援ツールではありません。未来の教育現場における変革の一端を担う存在です。子どもたちが「自ら学びをデザインする」ことを支え、教師の負担を軽減しつつ、効果的な学習支援を実現するこのシステムは、今後の教育界において大きな役割を果たすことでしょう。

会社情報

- 会社名

- コニカミノルタジャパン株式会社

- 住所

- 東京都港区芝浦1-1-1浜松町ビルディング

- 電話番号

トピックス(その他)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。