しあわせを高く維持するための秘訣と新たな価値の発見

しあわせを高く維持するための秘訣

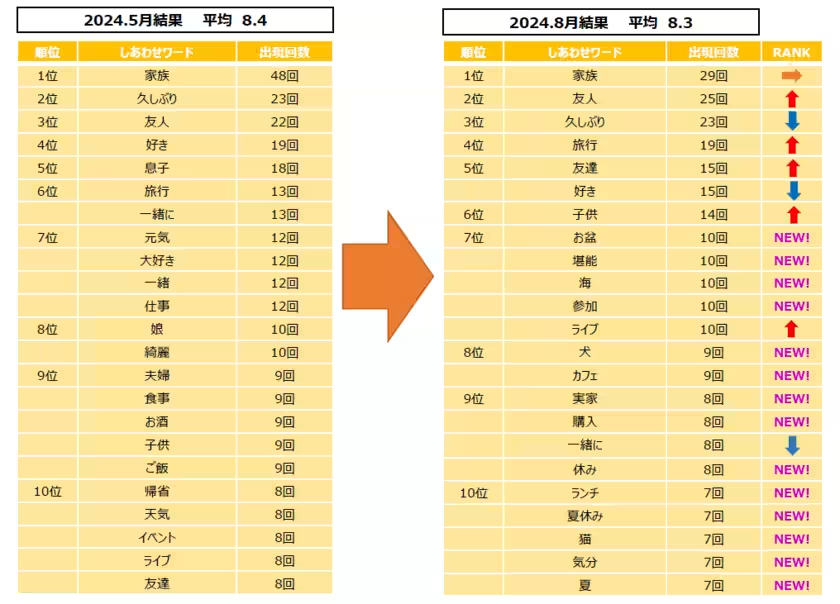

株式会社ファーストが行った、しあわせに関する調査が注目を集めています。今回はその第二回目の調査結果を基に、しあわせ度を高く持続するために何が必要かについて考察します。この調査は、生活者が感じる「しあわせ」の定義や、それに基づく価値を見出そうとするものです。

調査の概要

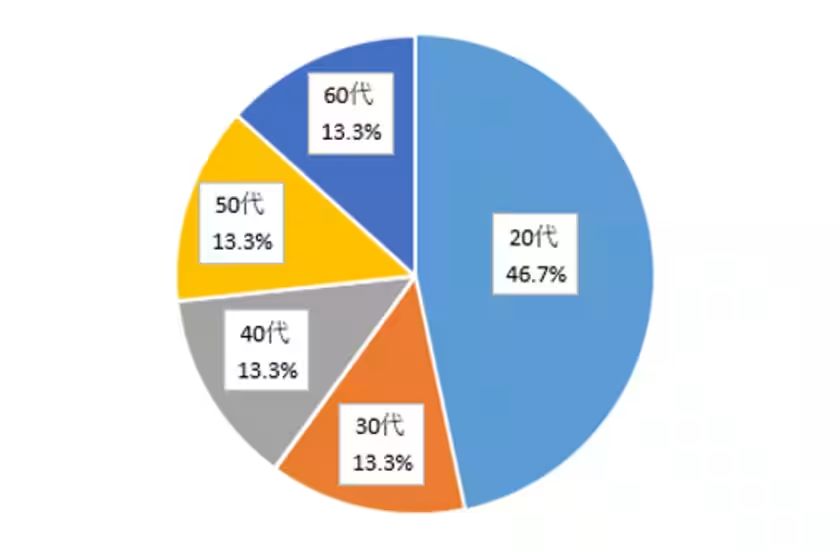

この調査は、2024年の8月8日から9月1日までの間に、20代以上の257名(男性128名、女性129名)を対象に実施されました。アンケートでは、ここ1か月のしあわせ度を10段階で評価し、しあわせな瞬間を捉えた写真やそのコメント、さらには3か月後のしあわせ度も再評価しています。

調査を通じて、しあわせを感じる状態、つまり「しあわせ度が高い人の特徴」が浮かび上がってきました。特に、ここ1ヵ月間のしあわせ度が高かった18名の内、83%が3か月後も高い評価を継続したことは、特筆すべき結果です。

しあわせ度を高く維持するためのポイント

しあわせ度を高く保つために共通した特徴は以下の3つです。

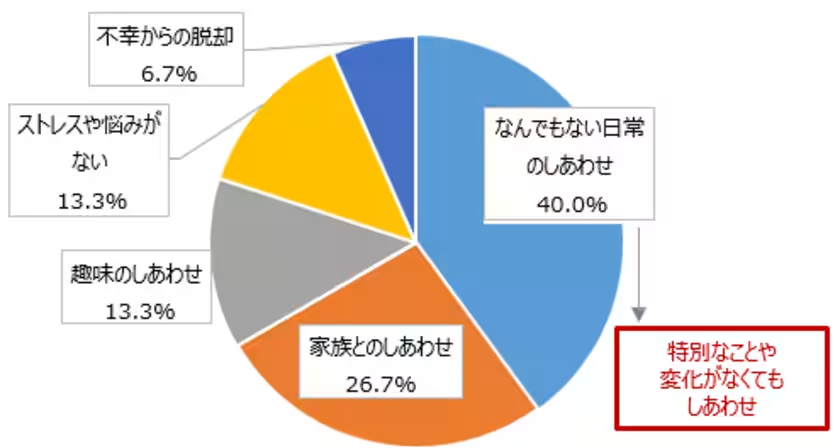

1. ストレスフリーな心境

心の平穏を保つことができている人は、しあわせを感じやすいです。特に、悩みやストレスが少ない人は自分の周りの小さな幸せに目を向けることができ、心地良い日常生活を送っています。

2. 人との繋がり

家族や友人との関係が良好なことは、しあわせ感を増幅させます。この調査でも、家族との時間を大切にしている人たちが多く、共に過ごす時間から豊かな感情を得ている実態が伺えました。

3. 趣味や楽しみの喜び

趣味を持つこと、食事やレジャーを楽しむことが重要です。リラックスの時間や自分を癒す活動が、日常生活にしあわせを運んでくれることを示しています。

これらの要素が相互に作用してしあわせ感を高めていると言えるでしょう。

自分以外のしあわせの影響

また、自分以外の人々のしあわせや成長を目にすることで、自分自身のしあわせを感じることも多いようです。調査結果においても、他者の成長や喜びが自分のしあわせに寄与しているという意見が多数ありました。子供の発表会やペットとの触れ合い、友人の幸せを見守ることが、精神的な満足感につながっていることが反映されています。

調査の今後と見通し

ファースト社が行う「しあわせ発掘プロジェクト」では、これらのデータを基に、しあわせの根源やそれに関連する消費行動の分析を進めています。次回の調査では、しあわせ感情をさらに深掘りし、企業やマーケティング活動に活かされる情報を発信することを目指しています。

まとめ

しあわせ度を高く維持するためには、「心の平穏」「人とのつながり」「日々の小さな楽しみ」が不可欠です。そして、自分のみならず他者のしあわせを実感することで、さらなる自身のしあわせも感じられることが重要です。これからも、しあわせに対する理解を深める取り組みが期待されます。

会社情報

- 会社名

- 株式会社ファースト

- 住所

- 電話番号

トピックス(地域情報)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。