ブロックチェーンのトリレンマを数式化! 京都大学研究グループが革新的な成果を発表

ブロックチェーンのトリレンマを数式で表現! 京都大学研究グループが革新的な成果を発表

ブロックチェーンは、暗号通貨やNFT、分散型金融など、様々なイノベーションの基盤として注目されています。しかし、ブロックチェーンには、性能、安全性、分権性の3つを同時に実現することが難しいという「トリレンマ」が存在することが知られています。

これまで、このトリレンマは経験則として語られてきましたが、京都大学大学院情報学研究科の中井大志博士課程学生、櫻井晶博士課程学生、京都大学学術情報メディアセンターの廣中詩織助教、首藤一幸教授らの研究グループは、このトリレンマを表現する数式を発見しました。

トリレンマとは?

ブロックチェーンのトリレンマとは、性能、安全性、分権性の3要素の間にはトレードオフの関係があり、3つを同時に実現することは難しいという経験則です。

性能(scalability): ブロックチェーンが1秒間に処理できるトランザクション数。処理速度が速いほど、性能が高いと言えます。

安全性(security): ブロックチェーンの改ざん耐性。攻撃者に対して安全であるほど、安全性が高いと言えます。

* 分権性(decentralization): ブロックチェーンの運営が、特定の組織や個人の支配を受けずに分散されていること。中央集権的なシステムではないほど、分権性が高いと言えます。

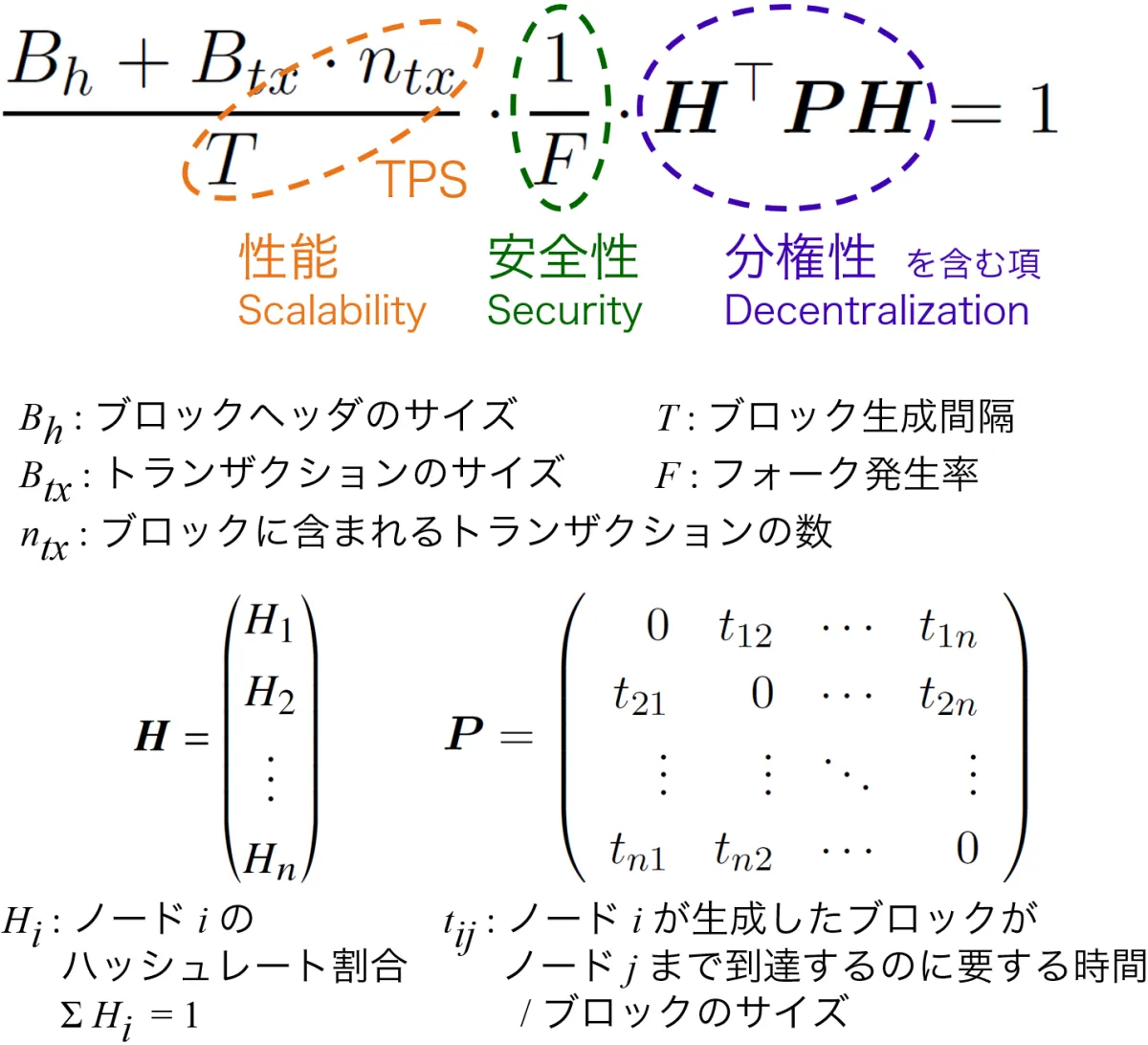

トリレンマを表す数式

研究グループは、Proof of Work型のブロックチェーンにおいて、安全性を下げるフォークという現象が起きる確率の逆数を安全性の指標とした場合に、その項と、性能を表す項、分権性を含む項、それら3項の積が一定であるという数式を得ました。これは、3つの要素がトレードオフの関係にあることを数学的に証明した画期的な成果です。

具体的な成果

研究グループは、安全性を表すフォーク発生確率Fを厳密に算出する数式を導き出す過程で、安全性と性能の両方が現れていることに気が付きました。そして、この数式を変形することで、トリレンマを表す数式を得ることができたのです。

この数式は、性能を表すトランザクション毎秒、安全性を表すフォーク発生確率の逆数、そして分権性を表すマイナー間のハッシュレートの集中度合いの3つの項から構成されています。

研究の波及効果

トリレンマを表す数式を得たことで、ブロックチェーンの性能向上と安全性、分権性のバランスをどのように取るか、という課題に対して、より深い理解と具体的な対策を立てることが可能になります。

例えば、数式から、トランザクションのサイズを小さくしたり、ブロックの送受信を速くしたりすることで、安全性と分権性を犠牲にすることなく性能を向上させることができることがわかります。また、既存の性能向上手法が、数式で示された原理に基づいて設計されていることを確認することもできます。

今後の研究

研究グループは、今回の成果をProof of Work型ブロックチェーンのみに限らず、Proof of Stake型ブロックチェーンなど、他の種類のブロックチェーンについてもトリレンマの数理的表現を探していく予定です。

ブロックチェーン技術の発展への貢献

この研究成果は、ブロックチェーン技術のさらなる発展に貢献するだけでなく、分散型システムや暗号理論など、様々な分野にも影響を与える可能性を秘めています。今後の研究の進展が期待されます。

トピックス(IT)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。