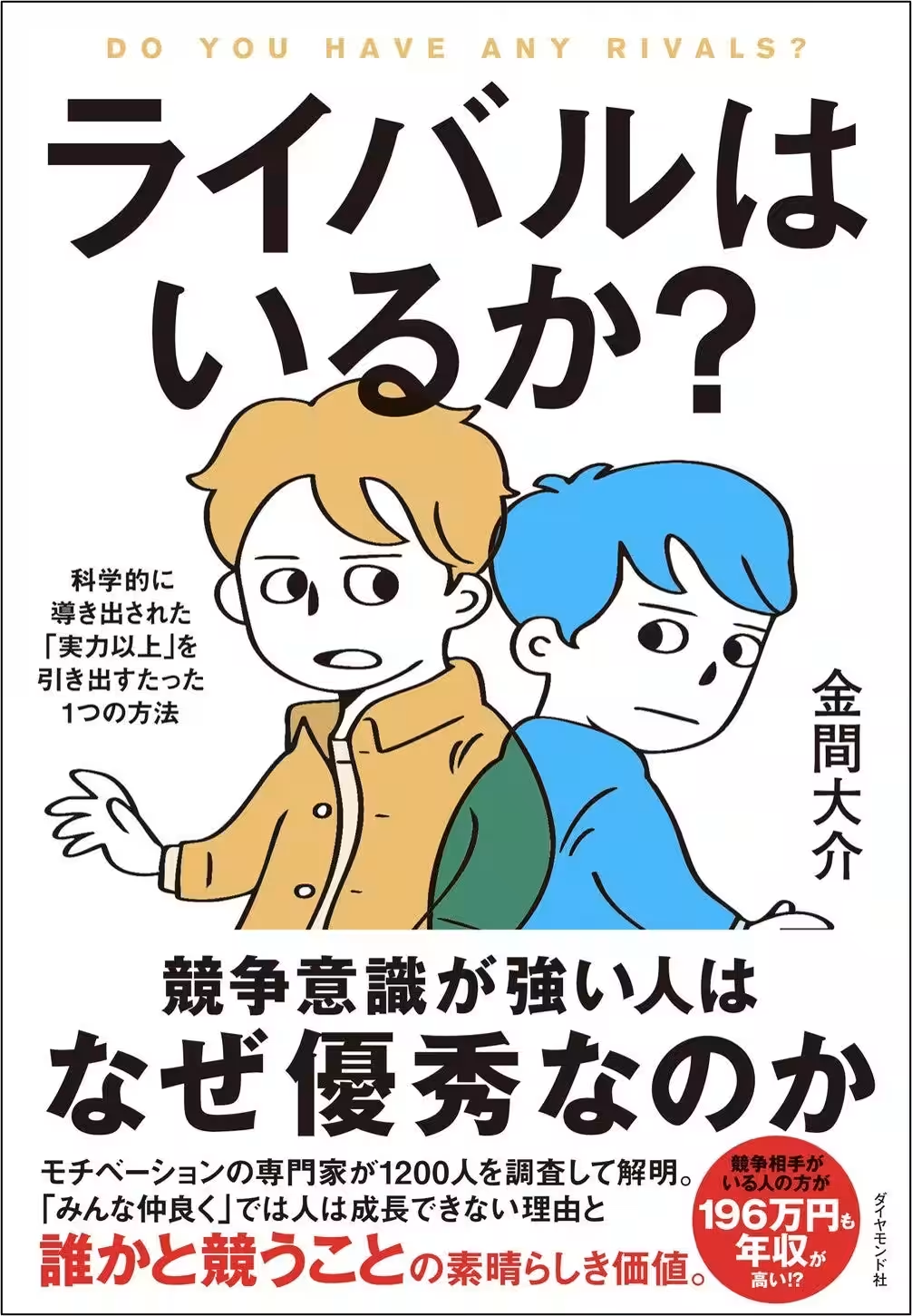

『ライバルはいるか?』が問いかける競争の価値と現代社会の真実

ライバルの重要性を考える

現代日本社会は、超協調のもとで「みんな仲良く」が美徳とされています。そのため、競争やライバルの存在がない環境が多くなっていることは見過ごせません。しかし、競争が完全に排除されることで、私たちは重要な成長の機会を失っているのではないでしょうか。

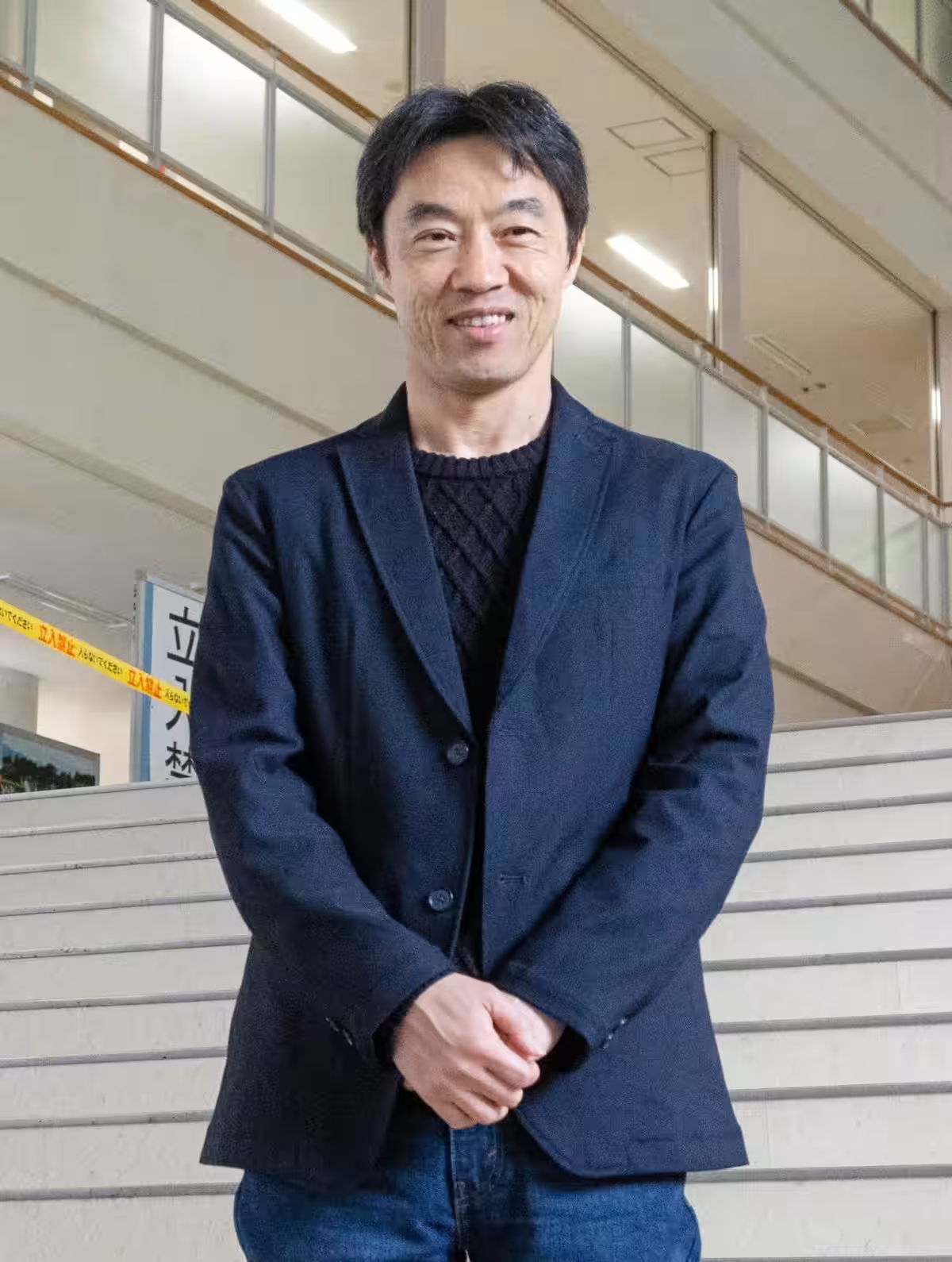

著者であり金沢大学教授の金間大介氏の新著『ライバルはいるか?』は、この現実に一石を投じる内容となっています。金間氏の過去の作品同様、今回もまた多くの読者の共感を呼ぶことでしょう。この書籍は、12月4日にダイヤモンド社から発売され、社会人1200人を対象にした調査結果をもとに、競争が私たちの人生や仕事に与える影響を深掘りしています。

競争の必要性

金間氏が行った研究によると、ライバルが存在することで得られる恩恵は顕著です。調査に参加した人々の中で、競争相手がいる人は、以下のような満足度で格段に高い評価を得ています。

- - 33%の人が「仕事の満足度が高い」と回答

- - 36%が「成長を感じている」と回答

- - 39%が「幸福度が増している」と答えています

これらのデータは、競争が必ずしもネガティブなものであるとは限らず、逆にポジティブな影響を与えることがあることを示唆しています。競争を劣等感や不安の源として捉えていた私たちにとって、この考え方は新しい視点と言えるでしょう。

競争と成長

「ライバルは敵か、味方か」という疑問が本書で取り上げられています。多くの人にとってライバルは競争相手ですが、実際にはその存在が私たちの意欲や成長を促す要素であるかもしれません。金間氏はこの点を明確にし、「競争こそが自分を高める手段」と位置付けています。

さらに本書では、「ライバルがいるから頑張れる」や「ライバルこそがあなたを成長させる」という考えが展開されており、競争の中で得られる経験が自己成長にどのように寄与するかが説明されています。

社会の変化とその影響

「現代からライバルが消えた理由」と題した章では、競争が抑圧される背景について考察されています。このような状況では、ライバルの存在が求められることを強く感じます。競争がないことで生まれる「居心地の良さ」は、実は成長を妨げる要因にもなります。

まとめ

『ライバルはいるか?』は、協調性が重視される現代社会において、競争の価値を再評価する重要な一冊です。金間氏は、ライバルがいることで得られる成長や満足感の重要性を説き、行き過ぎた協調社会への警鐘を鳴らしています。競争の中からこそ、私たちは学びや成長を得て、自らを高めることができるのです。競争が持つポジティブな側面を再認識し、ライバルの存在をありがたく思うことが、今後の私たちの人生にどのように影響を与えるのか、是非この書籍で確認してみてください。

会社情報

- 会社名

- 株式会社ダイヤモンド社

- 住所

- 神宮前6-12-17

- 電話番号

- 03-5778-7200

トピックス(ライフスタイル)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。