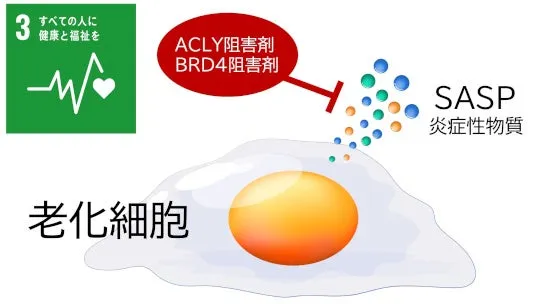

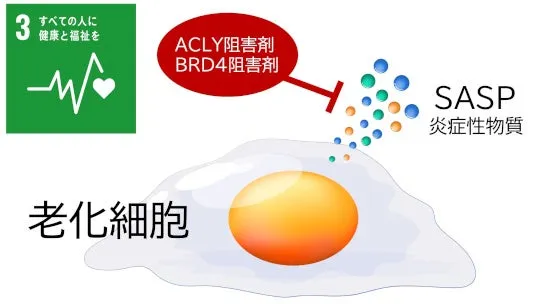

老化細胞による炎症を抑える新たな酵素ACLYの発見について

老化細胞の炎症牽引を担う酵素ACLYの発見

2023年7月、西日本熊本での研究において、熊本大学発生医学研究所の研究チームが重大な発見をしました。ACLY(アセチルCoA合成酵素)が老化細胞による炎症を促進する役割を担っていることが実証されました。この研究は、慢性炎症の制御に向けた新しいアプローチを開発する可能性を秘めています。

研究の背景

老化細胞は、増殖を持続的に停止した状態にある細胞で、特に老化に伴う慢性炎症との関わりが注目されています。従来、老化細胞が全身の炎症を引き起こすメカニズムは十分に解析されていませんでしたが、今回の研究でACLYがその鍵を握っていることが明らかになったのです。

ACLYとは

ACLYは、細胞内においてクエン酸からアセチルCoAを生成し、細胞の代謝や遺伝子の機能を調整する重要な酵素です。特に、老化細胞ではこの酵素の量が増加し、炎症性タンパク質の生成に影響を及ぼすことが発見されました。さらに、ACLYを阻害すると、炎症性タンパク質を活性化する遺伝子の働きが強く抑制されることが示されました。

研究成果の詳細

研究チームは、老化細胞におけるACLYの役割を調査するため、網羅的な遺伝子解析を用いました。その結果、ACLYによって生成されたアセチルCoAが、炎症性タンパク質の遺伝子活性を促進するエンハンサー領域のヒストン修飾に関与していることがわかりました。これにより、アセチル化ヒストンに結合するBRD4が活性化し、さらに炎症反応を助長するメカニズムが確認されました。

老齢マウスを用いた実験からは、ACLYやBRD4に対する阻害薬剤がインターフェロン経路を介して慢性炎症を抑制することが分かりました。この知見は、老化による慢性炎症の制御法「セノスタティクス」の開発への期待を高めています。

今後の展望

この研究は、老化細胞をターゲットにした新しい治療法の可能性を示すもので、将来的には慢性炎症や老化に伴う疾患の予防や治療に繋がるかもしれません。また、細胞老化による慢性炎症のメカニズムを理解することで、効果的な介入が可能となるでしょう。今後さらなる研究の進展が期待されます。

研究の意義

この西日本での研究成果は、熊本大学発生医学研究所の衛藤 貫特任助教と中尾光善教授のチームによって成し遂げられ、科学雑誌「Cell Reports」に掲載されました。この記事は、医療や健康分野での新たな治療法の開発に向けた科学的な基盤を提供するものであり、多くの人々の健康促進に寄与することが期待されています。さらに詳しい情報は、熊本大学発生医学研究所にお問い合わせください。

会社情報

- 会社名

- 国立大学法人熊本大学

- 住所

- 熊本県熊本市中央区黒髪2-39-1

- 電話番号

- 096-344-2111

トピックス(科学)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。