YOMIKOが明らかにした「きのこ」購入傾向の変化とその背景

YOMIKOが明らかにした「きのこ」購入傾向の変化とその背景

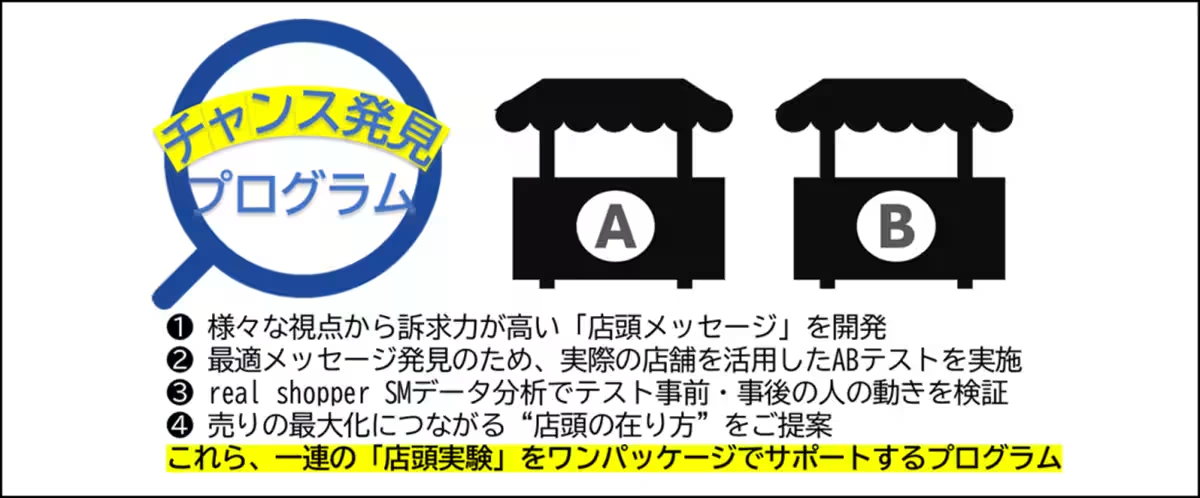

株式会社読売広告社(YOMIKO)が、子会社のショッパーインサイトのデータベース「real shopper SM」を使用して、きのこの購入動向を分析しました。本記事では、2023年から2024年にかけてのきのこの購買変化について詳しくお伝えします。

秋の味覚、きのこの魅力

秋はきのこが最も美味しい季節。香りや食感が豊かで、ヘルシーな食材として多くの料理に使われています。それでは、YOMIKOの調査結果から見えてきたきのこの購買状況を見ていきましょう。

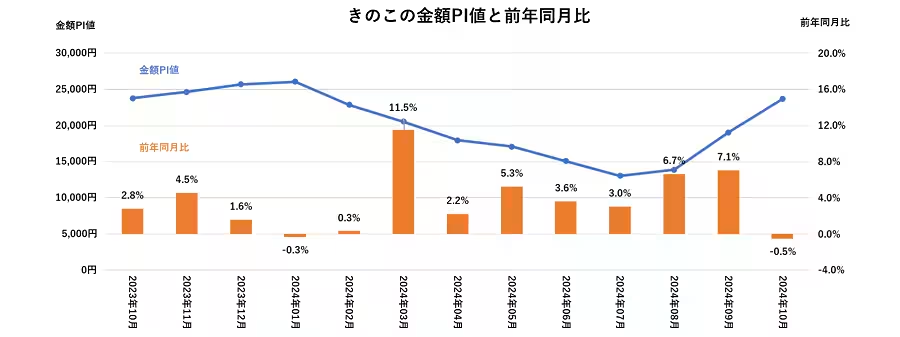

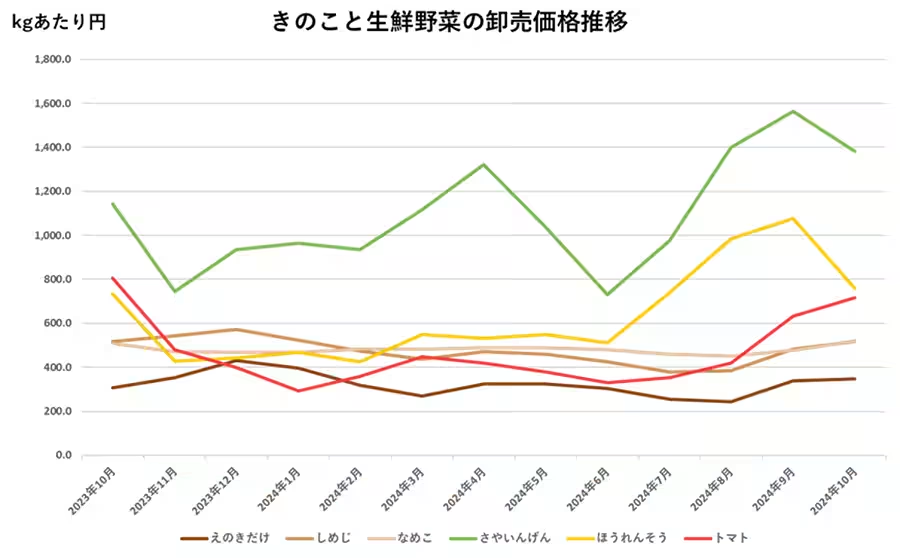

1. 2024年春夏に見られる金額PI値の上昇

2024年春夏のきのこの金額PI値が前年度に比べて増加しているとのこと。これは、きのこが価格の安定性を保持しているおかげで、同時期の他の野菜が高騰する中で需要が高まっていることを示唆しています。特に、えのきだけやしめじは通年で流通しており、約3000円を超えるリフト値を記録しました。このことからも、健康志向が高まる中での消費者の選択肢としてきのこが選ばれたことが分かります。

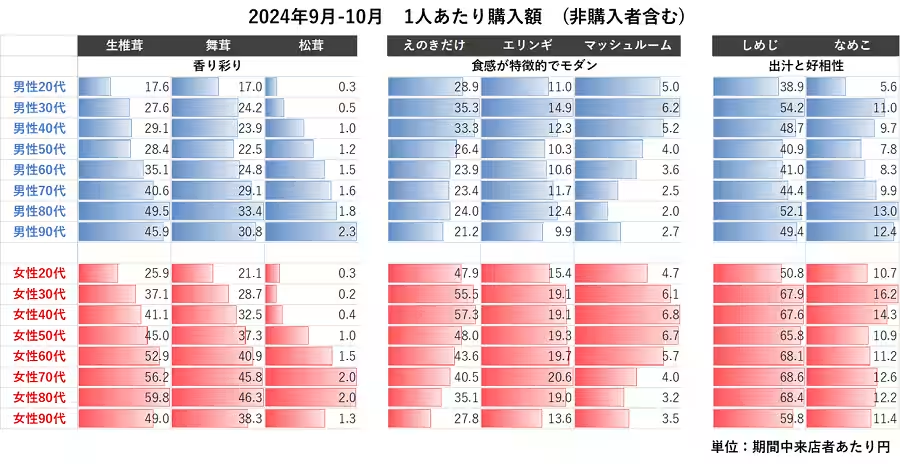

2. 年代別の購入層の違い

次に年代別の購入動向を分析すると、興味深い傾向が見えてきました。高齢者層は生椎茸や舞茸といった香り高いきのこを好む一方で、30-40代の層はエリンギやマッシュルームなど、洋風料理に合うきのこを選ぶ傾向があります。このように、きのこは購入する年齢層によって選ばれる品種が異なり、消費者の需要が多様化していることが伺えます。

3. 併買商品の分析

さらに注目すべきは、きのこの種類ごとの併買商品の違いです。しめじとえのきだけは、購入時に他の野菜とセットで買われることが多いことが分かりました。特に、しめじは多様な料理に組み合わせることができるため、鍋や洋風・中華料理に欠かせない存在です。一方でえのきだけは、鍋料理の具材として特に人気が高く、鍋つゆや豚肉との併買リフト値が高い傾向にあります。

まとめ

YOMIKOの分析結果から、きのこの購入動向は年齢層や季節によって異なることが明らかになりました。全体的に、価格が安定したきのこへの需要は高まっており、特に商品の多様性も消費者の選択に影響を与えていることが分かります。今後も、YOMIKOはこれらの分析を基に、企業のニーズに応じたサービスを提供し続けることでしょう。

参考資料

詳細な分析結果については、ショッパーインサイトのサイトをご覧ください。

会社情報

- 会社名

- 株式会社読売広告社

- 住所

- 東京都港区赤坂5-2-20赤坂パークビル

- 電話番号

- 03-5544-7104

トピックス(経済)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。