風邪に抗菌薬は不要!正しい知識で薬剤耐性を防ごう

風邪に抗菌薬は不要!正しい知識で薬剤耐性を防ごう

冬季、風邪を引く人が多くなりますが、実はその治療法には誤解がつきものです。現代社会において重要なテーマの一つが、抗菌薬の適正使用です。国立国際医療研究センター病院のAMR臨床リファレンスセンターで教育活動を行う佐々木秀悟医師が、風邪を通じて薬剤耐性問題について詳しく解説しています。

風邪とウイルス感染

風邪の主な症状は「鼻水」「喉の痛み」「咳」の三つ。これに該当するかぜはウイルスが原因であり、したがって抗菌薬は全く効果を発揮しません。特に、冬は気温が低く乾燥しているために感染が広がりやすく、インフルエンザウイルスやRSウイルスなどの影響で多くの人が風邪をひきます。

薬剤耐性の実情

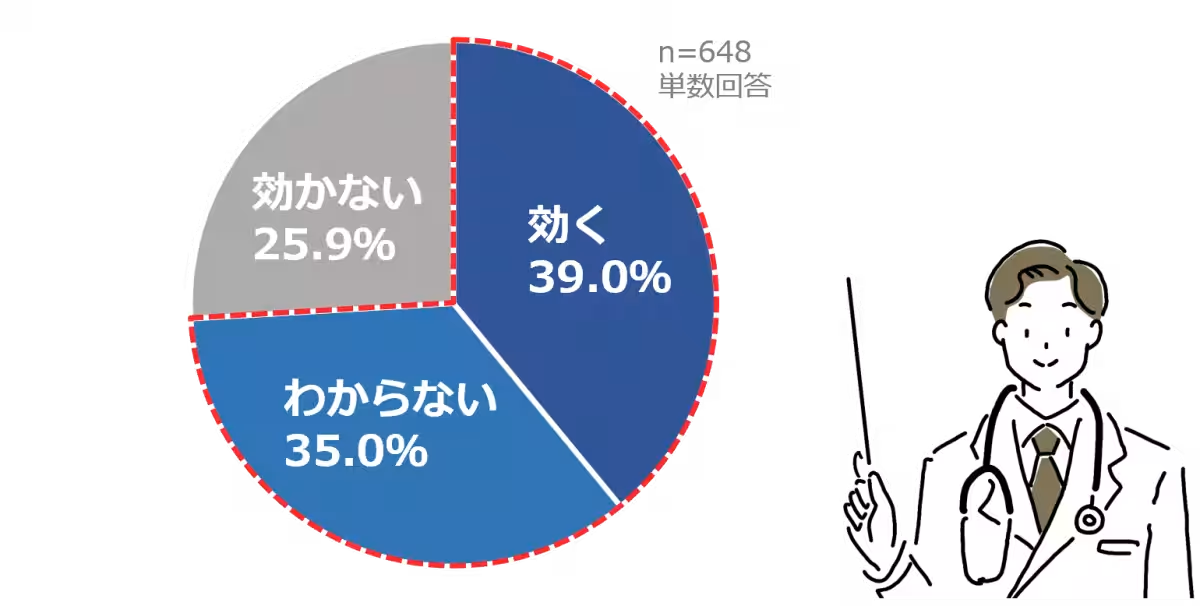

薬剤耐性(AMR)とは、抗菌薬が効かなくなる現象で、全世界的な問題です。日本国内でも、薬剤耐性菌による死者が年に8000人に達するとされています。この問題の原因の一つが抗菌薬の不適切な使用です。実際、風邪にかかっているときに抗菌薬が処方されるケースが過去には多々ありましたが、今ではその傾向が減少しつつあります。

風邪患者への適切な診断と治療

風邪の診断を受けた際には、のどの痛みや咳を和らげるための解熱鎮痛剤が処方されることが一般的ですが、症状そのものを速やかに治すわけではありません。大切なのは、しっかりと体を休め、自らの免疫力で回復を待つことなのです。

医師と患者のコミュニケーション

ウイルス性の風邪に抗菌薬が必要ないことを医師が患者にしっかりと説明し、理解を得ることは非常に重要です。患者側も医師の言葉に耳を傾け、抗菌薬に関する誤解を解消することが求められます。

何ができるか?

私たち一人一人も薬剤耐性を防ぐためにできることがあります。すなわち、不要な抗菌薬の処方を求めず、手洗いや咳エチケットを徹底するなど、正しい感染症対策を取ることです。また、ワクチン接種も重要な手段です。

このように、風邪という身近な感染症を通じて、抗菌薬の正しい使用法と薬剤耐性に関する知識を広めていくことが、私たちの責任です。医療従事者も患者も、それぞれの立場で取り組み、薬剤耐性の拡大を防いでいける社会を作りましょう。

会社情報

- 会社名

- 国立研究開発法人 国立国際医療研究センター AMR臨床リファレンスセンター

- 住所

- 東京都新宿区戸山1-21-1

- 電話番号

トピックス(ライフスタイル)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。