未来の北九州市を見据えたマインクラフト教育ワークショップの開催報告

未来の北九州市を考える「マインクラフト教育ワークショップ」

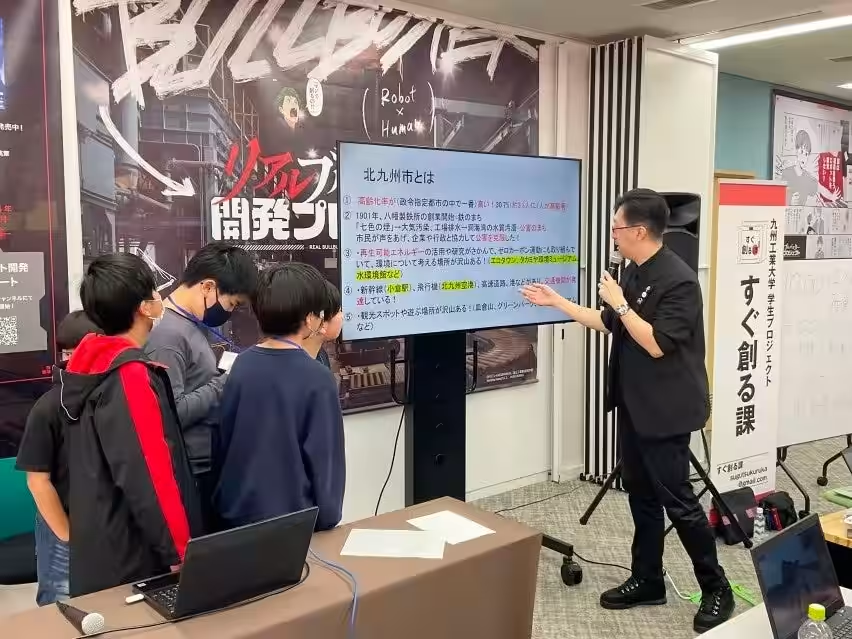

2025年1月18日と26日、北九州学術研究都市で「北九州マイクラ化計画 2063」が開催されました。このイベントは、国立大学法人九州工業大学が主幹を務め、九州・沖縄地域のアントレプレナーシップ教育の一環として行われました。大学の支援を受けながら、小・中学生が未来の北九州市をマインクラフトで創造する目的で実施された本プログラムには、約25名の学生が参加しました。

開催背景と目的

この取り組みは、九州工業大学が位置する北九州市が2023年に市制60周年を迎え、さらなる未来を見据えた設定となっています。2063年に向けて、どのようなロボットが活躍し、どんな社会が形成されるのか。そうした問いに対し、子どもたちの想像力を刺激することが狙いです。プログラムの初日には、九州工業大学のロボット開発施設での見学が行われ、実際の研究や開発現場を体験することができました。参加者たちは、最新のロボット技術に触れ、その学びを深める貴重な機会を得ました。

DAY1: ロボット体験とマインクラフト制作

初日のプログラムでは、柴田研究室の「HAFY (Helping Arms For You)」というロボットシステムや、介護支援のための様々な機器についての説明がありました。参加者は、現場での体験を通じて「ロボットはどのように作られているのか?」という疑問に対する明確な答えを見つける機会となりました。その後、マインクラフトを使った作品作りに取り組み、頭の中にあるアイデアを形にする作業を行いました。彼らは創造力を圧倒的に発揮し、未来の北九州を構想しました。

DAY2: アイデアの発表とディスカッション

二日目にはプロマインクラフターのタツナミシュウイチ氏が講師として参加し、参加者たちは自分たちが制作したマインクラフトワールドを発表しました。タツナミ氏からは、プレゼンテーションにおける重要なポイントについての貴重なアドバイスが与えられ、参加者は自身の表現を見直しました。全員が緊張しながらも、一生懸命に自分の作品についての思いを伝えました。

未来を見据えたパネルディスカッション

ワークショップの締めくくりとして行われたパネルディスカッションでは、タツナミ氏や柴田教授、さらには小学生の代表として登壇した沢津橋勇汰君が、自らの経験や夢を語りました。沢津橋君は彼自身が昨年のプログラムを経て、自らプログラミングクラブを設立したことを紹介し、「楽しいと思ったことから、次のステップを考えることが大切」と続けました。

作品発表会での反響

ワークショップには、全7チーム25名の参加者が集まり、それぞれ「ロボットが活躍する未来-2063年の北九州市を考える」というテーマに基づいた作品を発表しました。作品には地元の風景や歴史的な建物が反映され、参加者たちの熱意が伝わる感動的なプレゼンテーションが行われました。

終了後の感想と今後の展望

参加者からは、作品を共同で制作した歓びや、プレゼンテーションスキルを高めたいという声が聞かれ、保護者からもその成長を称賛する意見が多数寄せられました。さらに、イベントを運営した学生団体「すぐ創る課」は、今後も地域の未来づくりに貢献するコンテストなどを企画していく意気込みを語りました。

まとめ

今回のワークショップは、未来の技術と子どもたちの創造力が交差する貴重な機会となりました。彼らの取り組みが、やがて北九州の未来へと繋がることを期待しています。これからもマインクラフトを通じた教育や創造活動が盛んに行われることを願ってやみません。

会社情報

- 会社名

- 国立大学法人九州工業大学

- 住所

- 福岡県北九州市戸畑区仙水町1-1

- 電話番号

トピックス(地域情報)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。