慶應義塾大学、ALS患者の体液から新たな治療法の手がかりを発見

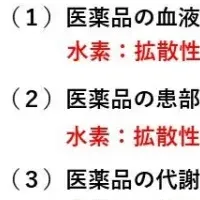

筋萎縮性側索硬化症(ALS)は重篤な神経変性疾患であり、その進行を抑制する治療法は長年の課題として残っています。この度、慶應義塾大学再生医療リサーチセンターにおける岡野栄之教授などの研究グループが、ALS患者の血液や脳脊髄液に含まれる細胞外小胞(EVs)のタンパク質組成を評価し、ロピニロール塩酸塩(ROPI)の治療効果を探る研究を発表しました。

今回の研究では、ROPIの第Ⅰ/Ⅱa相医師主導治験(ROPALS試験)に参加したALS患者からの体液が使用され、経時的に網羅的なEVタンパク質組成の変化が調査されました。この分析より、孤発性ALS(SALS)患者のEVタンパク質組成は健常者とは異なることが確認され、さらには病態の進行に伴っても同様の変化が見られることが示されました。特に、ROPIを投与するとこの異常な変化が抑制されることが明らかになり、ROPIが新たな治療手段として有望であることが示唆されました。

これに加え、研究では人工多能性幹細胞(iPSC)由来のアストロサイトを用いて、ROPIがD2R-CRYAB経路を活性化することで神経炎症を抑制する可能性を示しました。この発見は、ALSの病態理解と新たな治療法の開発に向けた重要な一歩と言えます。

さらに、機械学習モデルを用いたバイオマーカーの探索によって、ALSの予後予測や診断に役立つタンパク質群が同定されました。これらのバイオマーカーは、個々の患者に応じたより効果的な治療戦略の策定に寄与すると考えられています。

細胞外小胞は、さまざまな細胞から体液中に分泌され、細胞間の生体物質の伝達に重要な役割を果たしています。特に、悪性腫瘍や神経変性疾患においては、疾患の進行やバイオマーカーとしての利用が期待されていますが、SALSにおけるその役割については明らかにされていない部分が多いのが現状です。

今回の研究結果は、日本炎症・再生医学会の公式国際誌『Inflammation and Regeneration』に掲載され、今後のALS治療戦略において重要な知見を提供するものであると言えるでしょう。これをもとにさらなる研究が進むことが期待されます。

慶應義塾大学のプレスリリースはこちらから確認できます。

今回の研究では、ROPIの第Ⅰ/Ⅱa相医師主導治験(ROPALS試験)に参加したALS患者からの体液が使用され、経時的に網羅的なEVタンパク質組成の変化が調査されました。この分析より、孤発性ALS(SALS)患者のEVタンパク質組成は健常者とは異なることが確認され、さらには病態の進行に伴っても同様の変化が見られることが示されました。特に、ROPIを投与するとこの異常な変化が抑制されることが明らかになり、ROPIが新たな治療手段として有望であることが示唆されました。

これに加え、研究では人工多能性幹細胞(iPSC)由来のアストロサイトを用いて、ROPIがD2R-CRYAB経路を活性化することで神経炎症を抑制する可能性を示しました。この発見は、ALSの病態理解と新たな治療法の開発に向けた重要な一歩と言えます。

さらに、機械学習モデルを用いたバイオマーカーの探索によって、ALSの予後予測や診断に役立つタンパク質群が同定されました。これらのバイオマーカーは、個々の患者に応じたより効果的な治療戦略の策定に寄与すると考えられています。

細胞外小胞は、さまざまな細胞から体液中に分泌され、細胞間の生体物質の伝達に重要な役割を果たしています。特に、悪性腫瘍や神経変性疾患においては、疾患の進行やバイオマーカーとしての利用が期待されていますが、SALSにおけるその役割については明らかにされていない部分が多いのが現状です。

今回の研究結果は、日本炎症・再生医学会の公式国際誌『Inflammation and Regeneration』に掲載され、今後のALS治療戦略において重要な知見を提供するものであると言えるでしょう。これをもとにさらなる研究が進むことが期待されます。

慶應義塾大学のプレスリリースはこちらから確認できます。

会社情報

- 会社名

- 慶應義塾

- 住所

- 東京都港区三田2-15-45

- 電話番号

トピックス(科学)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。