小細胞肺がん治療における免疫療法の有効性を検証—神戸の研究チームが発表

小細胞肺がん治療の新たな展開

2024年10月、神戸の8医療機関とヘルスケアコンサルティング株式会社(HCC)からなる研究チームが、進展型小細胞肺がん(ED-SCLC)における免疫チェックポイント阻害薬(ICI)の有効性についての重要な結果を、アジア肺癌会議(ACLC 2024)で発表しました。今回の研究は、脳、骨、肝転移に焦点を当て、アテゾリズマブとデュルバルマブの効果を比較したものです。

研究背景と意義

小細胞肺がんは比較的希少ですが、進行すると治療が難しくなるため、早期の療法が求められています。化学療法と免疫治療の併用が近年の治療の標準となっており、本研究ではその中でもアテゾリズマブとデュルバルマブの効果に特化して調査が行われました。同様の研究は数多く行われていますが、脳、骨、肝転移の有無による詳細な解析は少なく、非常に重要なテーマです。

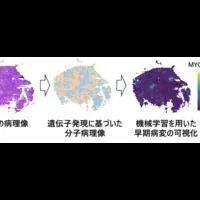

アプローチと方法

神戸の低侵襲がん医療センターを中心に、大阪国際がんセンター、函館五稜郭病院、宝塚市立病院など8医療機関から集めた電子カルテ及びレセプトデータを統合し、患者ベースでの詳細な分析を行いました。具体的には、794名の患者を対象に、全生存期間(OS)や治療成績を把握するためのデータが抽出されました。それぞれの転移に関するデータをもとに、アテゾリズマブ群(ATZ-G)とデュルバルマブ群(DUR-G)に分けて比較しました。

重要な発見

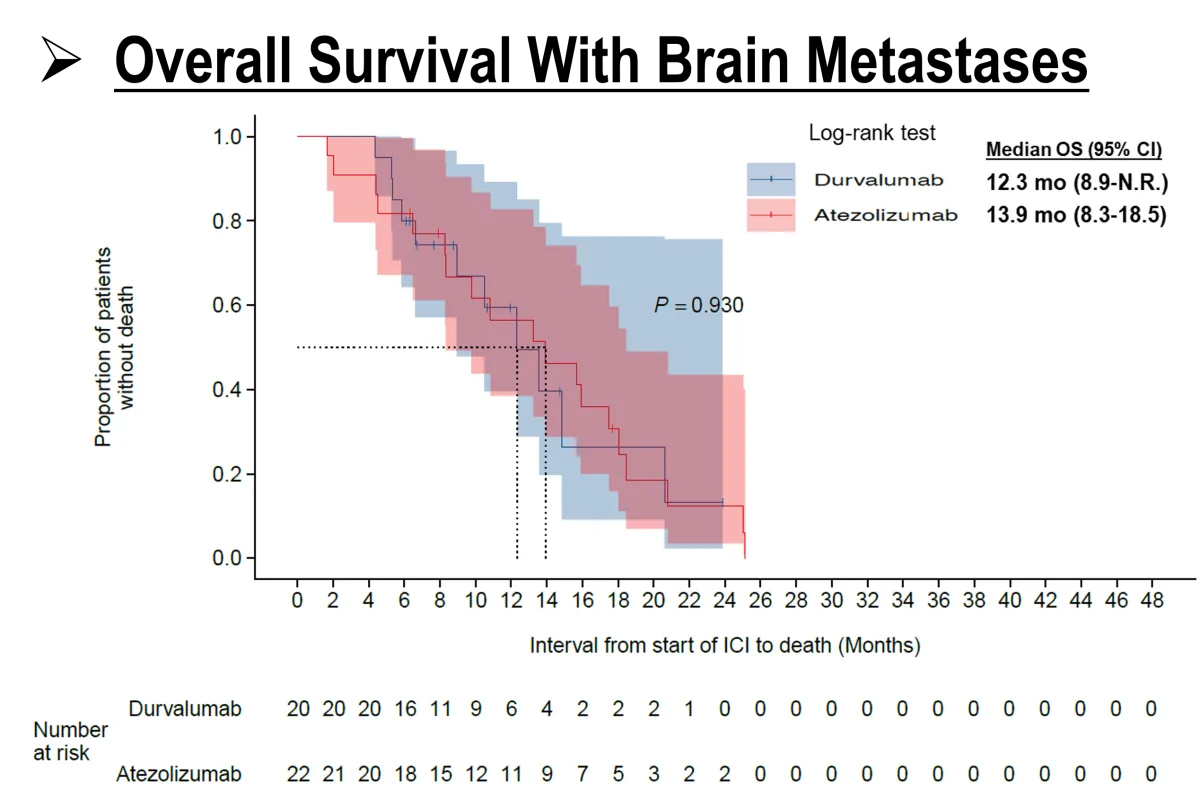

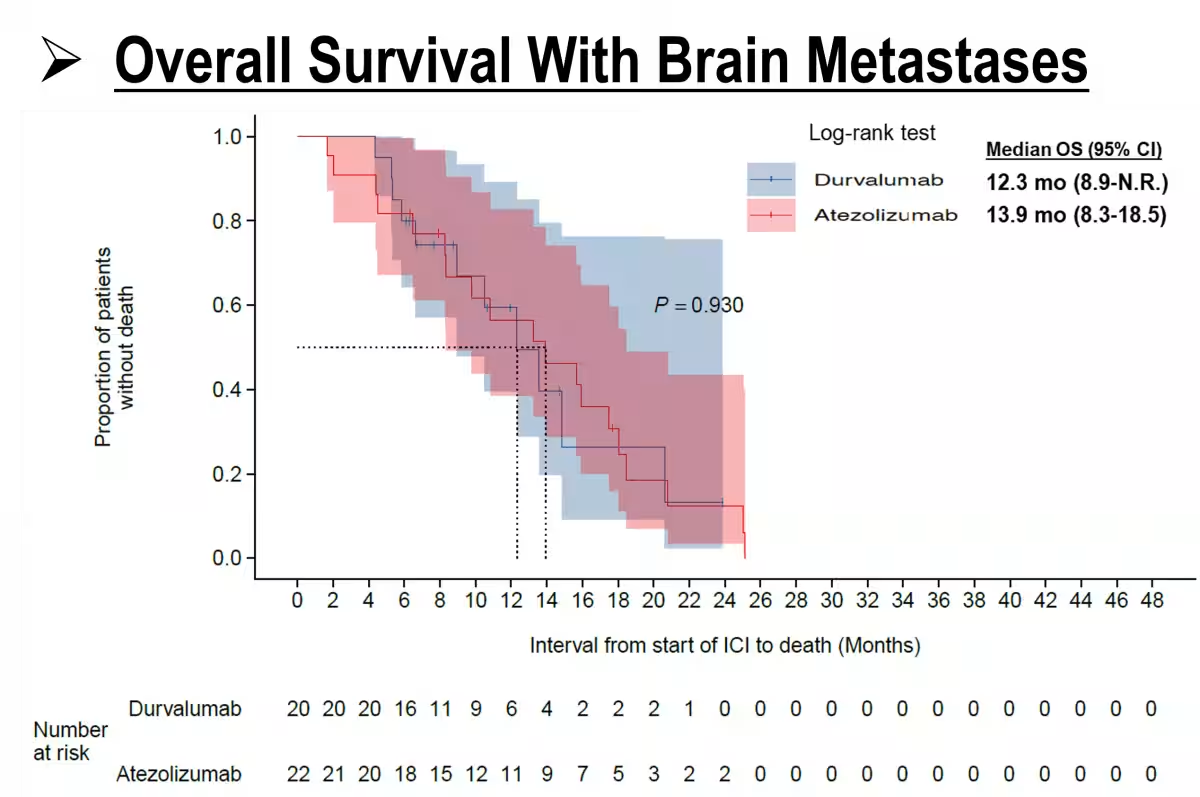

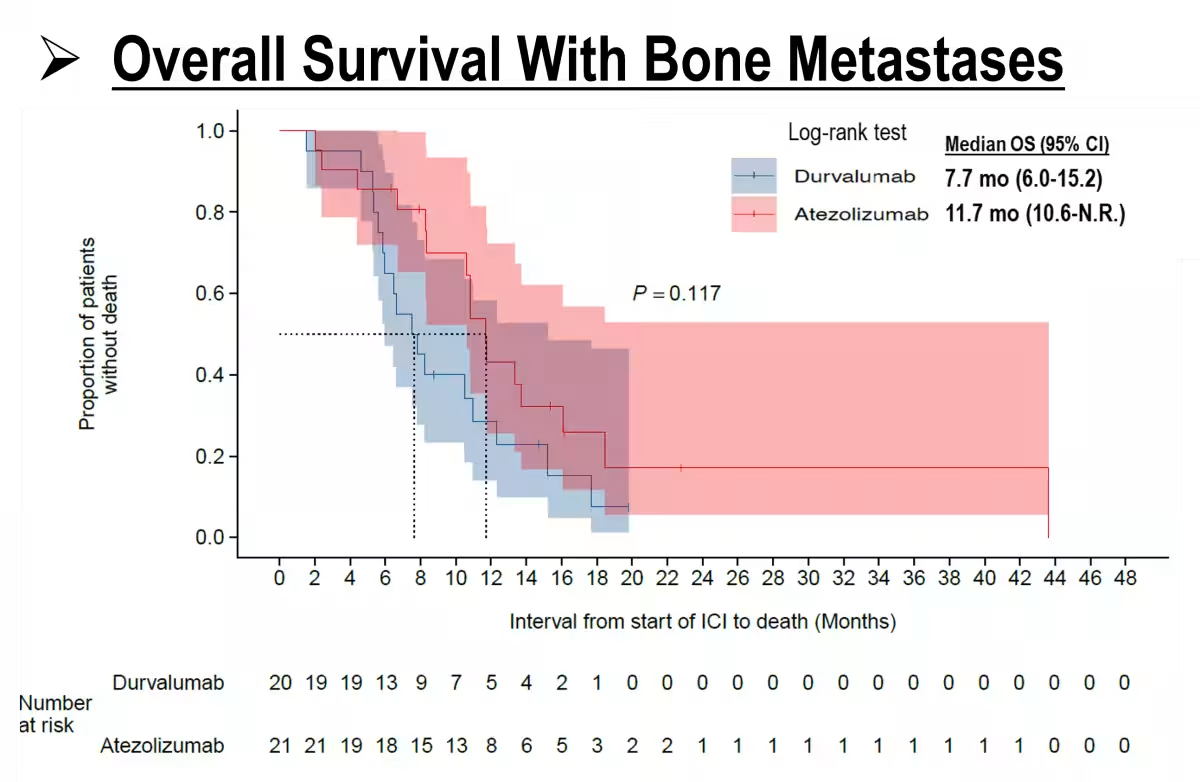

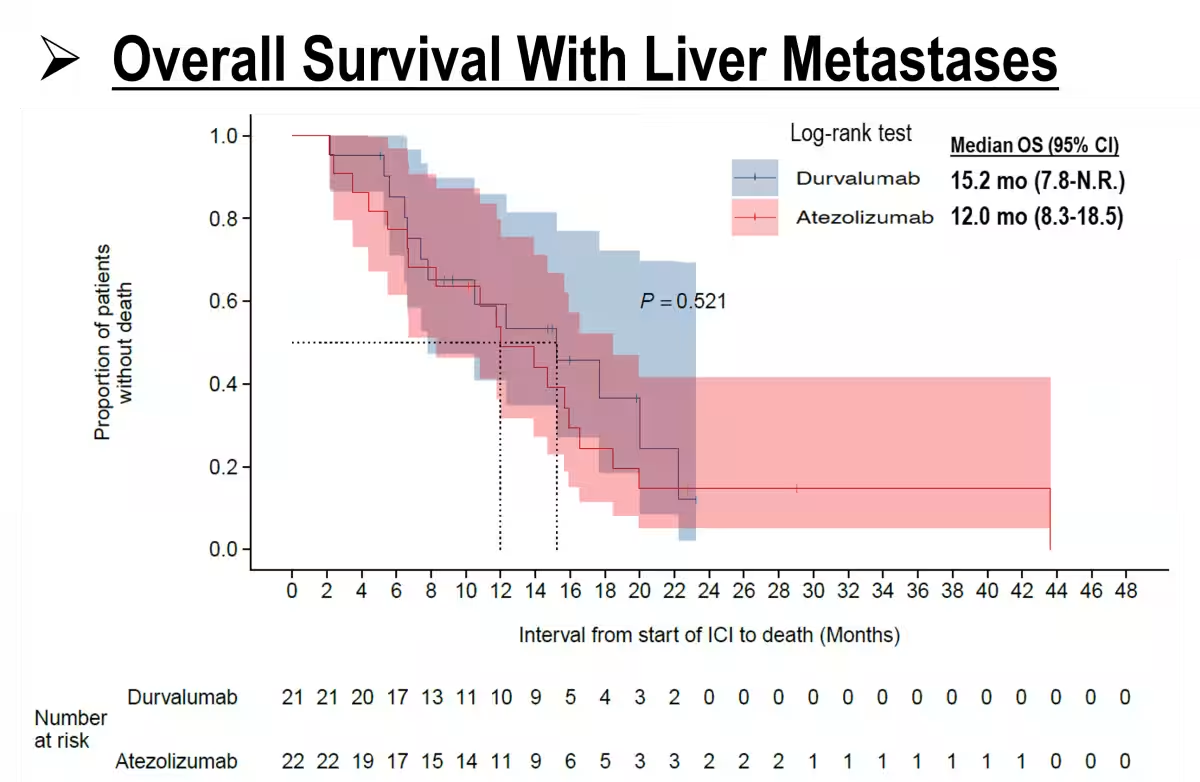

本研究の結果、脳、骨、および肝転移を有する患者群において、両治療薬の有効性には明確な差は見られませんでした。具体的に脳転移の場合、アテゾリズマブ群の中位OSは13.9ヶ月、デュルバルマブ群は12.3ヶ月で、統計的に有意な差は見られなかったのです。また、骨転移の患者群でも同様の結果となり、全体的に、転移の有無による治療効果の差は乏しいということが示されました。

Cox比例ハザードモデルによる分析では、いずれの抗癌剤にも効果の有意差は認められなかったものの、骨転移が全生存期間の短縮に寄与する重要な因子であることも明らかになりました。

今後の展望

HCCと神戸低侵襲がん医療センターは、今回の結果を基にさらなる研究を精力的に行い、論文化を予定しています。このような取り組みを通じて、小細胞肺がん患者にとって最適な治療法の選択肢を提供していくことが期待されています。HCCは、他のがん症例や非がん疾患にもこの手法を応用し、健康寿命の延伸を目指して研究活動を続けていくとしています。

まとめ

神戸の医療機関によるこの革新的な研究は、小細胞肺がんにおける現状を打破し、患者にとっての新たな治療選択肢の可能性を広げました。今後の研究成果に大いに期待が寄せられます。

会社情報

- 会社名

- 株式会社ヘルスケアコンサルティング

- 住所

- 千代田区富士見1-8-19住友不動産千代田富士見ビル

- 電話番号

関連リンク

サードペディア百科事典: 兵庫県 神戸市 小細胞肺がん ヘルスケアコンサルティング 神戸低侵襲がん医療センター

Wiki3: 兵庫県 神戸市 小細胞肺がん ヘルスケアコンサルティング 神戸低侵襲がん医療センター

トピックス(科学)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。