日本データ・エンジニアリング協会、先進的データ社会の実現に向けた新資料を掲載

日本データ・エンジニアリング協会、データ積算資料を公開

日本データ・エンジニアリング協会(JDEA)は、2025年度版「データ・エンジニアリング料金積算資料」を策定し、3月28日に公開しました。加速するデジタルトランスフォーメーション(DX)の中で、データに焦点を当てたアプローチが求められる今、協会は健全なデータ・セントリック社会の実現に向けた重要なステップを踏み出しています。

新たなデータプロセスの提案

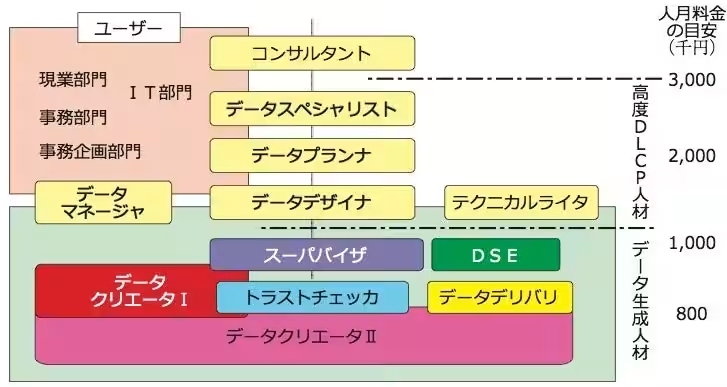

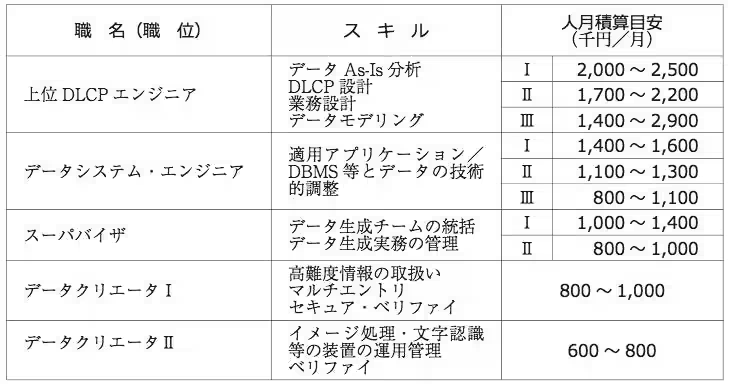

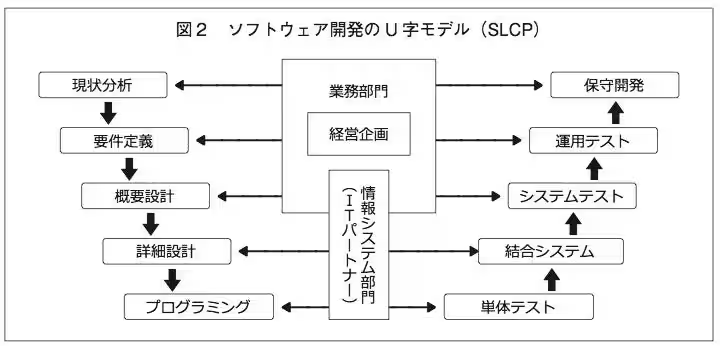

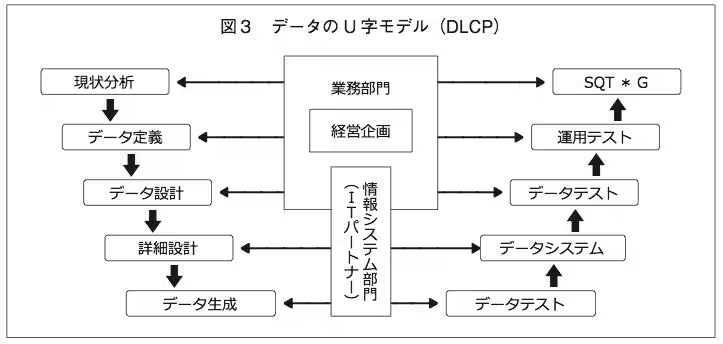

今回の資料は、当協会の前身である日本パンチセンター協会と日本データ・エントリ協会が1971年から毎年発行してきた「データエントリ料金資料」の51版にあたります。これまでの文字単価に基づく積算から、データ生成、廃棄に至るまでの一連のプロセスを「DLCP」(データ・ライフサイクル・プロセス)という名称で描き出し、より広範な視点での人材育成と業務のあり方が求められています。

データ生成から廃棄までの過程をCMO

trole (Create/Read/Update/Delete)の各プロセスに応じて整備したことで、データエンジニアリングに関する新たな人材像が浮き彫りになりました。特に、DLCPに基づく人材の自己再生や高度化に向けた環境を整えることが、従事者の職業的成長にもつながると期待されています。

人月積算目安の設定

新資料では、DLCP人材の月間の売上高を具体的に数値化し、目安を示しました。例えば、データ・クリエータⅠ(エントリ・プロフェッショナル)の月額目安は90万円と設定されています。このような指標は、データ生成に必要な技能や知識を持つ人材の適切な評価を行うためのもので、データ業界内での公平な報酬体系構築にも寄与することが期待されています。

また、協会では新たにデータ・コンシェルジュ・サービスを提供し、専門のシステムの下でデータ生成の難易度を加味した文字単価の目安を算出する取り組みもスタートしました。従来の積算ニーズに応えるだけでなく、データ業界全体の透明性を高めることを目指しています。

デジタル社会へ向けて

デジタル化が進む現代、データを基にした意思決定が重要視されてきています。マッチングアプリやネットバンキング、ネット通販など、日々私たちが接するサービスは、全てデータ中心の運用がなされています。しかし、その裏にはデータの管理や生成に伴う様々な課題も存在します。特に、データの価値が認識される一方で、未だに賃金が最低賃金未満となる事例も多い現状が問題とされています。

今後は、データ生成現場においても、アプリケーションとの整合確認やデータの電子証明の付与といった、より高度な業務が求められると予測されています。そのために、DLCP人材の育成が不可欠であり、サイバーセキュリティやAIと並ぶ重要な人材育成戦略として位置づけられています。

まとめ

今後も協会は、データ環境の整備・改善に向けた取り組みを進めていきます。データエンジニアリングの重要性がますます増す中、次世代のデータ専門家を育成し、健全なデータ・セントリック社会を実現することが急務です。この新資料は、その一助となる画期的なものと言えるでしょう。データの未来を見据えた取り組みが、今後どのような変化をもたらすのか注目が集まります。

会社情報

- 会社名

- 一般社団法人日本データ・エンジニアリング協会

- 住所

- 東京都中央区銀座8-14-14

- 電話番号

- 03-3572-7731

トピックス(IT)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。