最新の海底インフラに関する国際セミナーを開催、地政学と安全保障の視点から

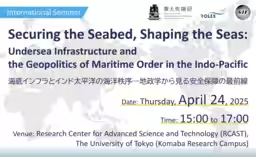

国際セミナー「海底インフラとインド太平洋の海洋秩序」

2025年4月24日午後3時、東京大学先端科学技術研究センターにて国際セミナー「海底インフラとインド太平洋の海洋秩序―地政学から見る安全保障の最前線」が開催されました。本イベントでは、海底ケーブルの安全保障を中心に、国内外からの識者が集まり、その重要性について議論しました。対面とオンラインとのハイブリッド形式で行われ、参加者は様々な視点から情報交換を行う貴重な機会となりました。

開会の辞とセミナーの背景

東京大学先端科学技術研究センターの池内恵教授が開会の辞を述べ、このセミナーの目的は、海底インフラが地政学的な変化、特に大国間の対立にどのように影響を与えているかを探ることだと説明しました。また、海洋秩序の変革において学際的な連携が欠かせないことや、政策の提言が求められる理由についても強調されました。

基調講演の内容

セミナーのハイライトの一つである基調講演では、カリファ大学のブレンドン・J・キャノン准教授と日本GIFの松尾一輝客員研究員が「海底ケーブルへの脅威のマッピング」と題し、そのリスク分析を発表しました。彼らは、17人の専門家へのインタビューを基に、インド太平洋で特に危険にさらされている海底ケーブルを特定し、今後の対策としての4つの提言を提示しました。

提言内容には、リアルタイムでの監視体制の強化、データの重要度に基づくリスク把握、早期警戒プロトコルの策定、さらに日米豪印の連携による「ケーブル海域」の設立が挙げられています。

複数の専門家による視点

続いて、インドの戦略的視点に焦点を当てたダテッシュ・パルレカー助教が、自国の海洋安全保障に対するアプローチを紹介しました。パルレカーは、インドが歴史的に無関心であった海洋問題に積極的に向き合う姿勢を示し、各政策アーキテクチャについて説明しました。

次に、ストックホルム南アジア・インド太平洋センターのジャガナス・パンダ教授が「グローバル・サウスの海洋安全保障」をテーマに発表。彼は、BRICSの拡大におけるインドの役割と、海洋ルール形成への寄与を強調しました。

さらに、東京大学のヘン・イクァン教授が、日本の海軍合同演習に関する内容を説明しました。日本は多国籍演習を重視し、最新の軍事技術を駆使した訓練が行われていることを明らかにしました。

パネルディスカッションと質疑応答

セミナーの最後には、参加者とのパネルディスカッションが行われ、元海上自衛隊一等海佐の北川敬三教授が議論の進行役を務めました。様々な疑問や懸念点が投げかけられ、参加者同士が深い知見を共有する場となりました。

結論と今後の展望

閉会の辞を述べた日本GIF理事長の中山幹康教授は、海底ケーブルの安全保障に対する持続的な学際的研究の重要性を再確認し、参加者に共同研究や政策提言の呼びかけをしました。このセミナーを通じて、海洋安全保障が今後の国際関係においていかに重要なテーマであるかを再認識させられるイベントとなりました。 今後も著名な専門家たちによる議論が期待されます。

会社情報

- 会社名

- 日本GIF

- 住所

- 電話番号

トピックス(国際)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。