デジタル人材育成の重要性と未来を見据えた教育取り組みを特集した『月刊先端教育』2025年3月号

デジタル人材育成の重要性を考える

2025年に迫る「2025年の壁」を乗り越えるため、デジタル人材の育成が急務となっています。日本政府はデジタル・DX人材育成に注力しており、その背景には、レガシーシステムの老朽化や経済的リスクが存在しています。特に「DXレポート」が示すように、このままDXが進まなければ最大12兆円の経済損失が生じかねないという深刻な課題があります。

月刊先端教育2025年3月号では、このデジタル人材の育成について特集が組まれています。近年、AIやデジタルテクノロジーの進展によって、企業はリスキリングや新たな業務モデルの再考が求められています。特集では、日本企業が直面しているDXの課題、多様な職種にわたる人材育成の進め方が取り上げられています。

デジタル人材育成の現状と必要なスキル

柿内秀賢氏(パーソルイノベーション株式会社)は、「現場を熟知した社員がDXを推進するための主導的役割を果たすことが重要」と述べています。これには、会社全体でのリスキリングと部門間の協力が求められます。また、エンジニアだけでなく、格差のないビジネスパーソンの育成が鍵となるでしょう。

a案の具体例として、一橋大学の市川類特任教授の記事も特筆すべきです。彼は、教育政策において国がデジタル人材育成の明確なビジョンを打ち出すことが不可欠だと主張しています。データリテラシーやAIに関する基礎知識が、これからの仕事に必要なスキルとなります。

次世代教育とテクノロジーの融合

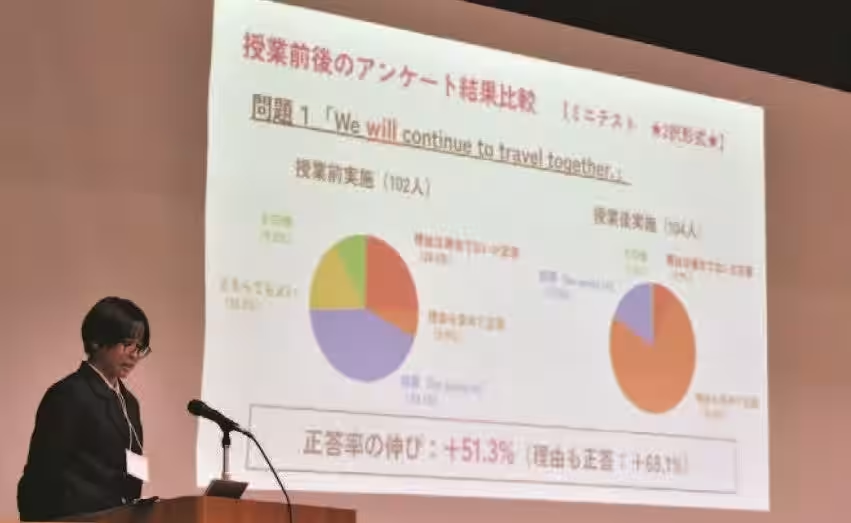

また、2025年に向けた教育改革の進展についても触れられています。「GIGAスクール構想」による1人1台端末の普及が進み、これにより学校でのデジタル教育が日常化しています。しかし、教育現場は単に技術を導入するだけではなく、思考力や創造性を育てることが求められているのです。

特集2では、「DXハイスクール」など新たな教育モデルについて議論されています。金沢工業大学や立命館大学がこの新しい潮流をけん引しており、子どもたちの探求学習や創造力を高めるためにICT機器を活用しています。

岡山県の取り組み

地域における教育の進展も取り上げられています。岡山県では、「誰一人取り残されない教育」を実現するために様々な取り組みが行われています。中村正芳教育長は、「高校生『夢育』PBLフォーラム」など、地域と連携した教育が重要であると強調しました。これによって、地域資源を活用した学びの場が提供され、住民の活力向上にも寄与しています。

多様な施策を通じて、地域と連携した教育への取り組みは全国的に広がる必要があります。これはデジタル化だけでなく、地域の特性に合わせた教育のあり方を模索することに繋がるでしょう。

まとめ

デジタル人材育成の重要性は今後ますます高まります。企業や教育機関は協力して、今後の社会を支える人材を育成するための施策を進めていかなければならないと感じています。教育は社会の礎であり、変化に適応できる人材が育つことで、持続可能な未来が実現できるのです。このように、多角的なアプローチが必要とされる中で、本号の特集は非常に意義深いものとなっています。読者はぜひ、一読をお勧めします。

会社情報

- 会社名

- 学校法人先端教育機構

- 住所

- 東京都港区南青山3-13-16

- 電話番号

- 03-3478-8411

トピックス(ライフスタイル)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。