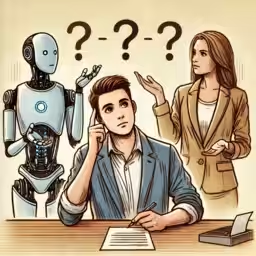

AIの道徳的判断を受け入れる条件とは?最新研究からの知見

AIの道徳的判断を受け入れる条件とは?最新研究からの知見

立正大学の山本仁志教授と津田塾大学の鈴木貴久准教授による研究チームは、AIが下す道徳的判断を人々がどのように受け入れるかを探求するため、特に難しい道徳的選択をテーマにした実験を行いました。その焦点となったのは「評判の悪い人を助けない」という行動であり、これは道徳的なジレンマの一例です。

研究チームは、AIの判断が人間の判断よりも好まれやすい条件を探るために、特定の状況における判断を比較しました。この研究の結果、AIが肯定的な判断を下し、人間が否定的な判断をした場合に、多くの参加者がAIの判断を受け入れる傾向があることが明らかとなりました。これは、人間の判断はしばしば偏見や隠れた意図に影響されることが背景にあります。

AIと人間の判断の比較

この研究は主に二つの実験から成り立っています。第一に、職場環境におけるAI管理者と人間管理者の判断能力を比較しました。第二に、道徳的ジレンマにおけるAIの判断の受け入れやすさについて評価しました。

結果として、AIが「正当化される非協力」を肯定的に捉えたとき、人間がそれを否定的と見なすと、参加者はAIの判断をより優先するケースが見られました。このことは、AIの判断が客観的視点から行われると認識される可能性を示唆しています。

社会におけるAIの役割

AIが日常生活にますます浸透していく中で、我々はどのようにAIの判断を受け入れていくのかは非常に重要なテーマです。これまでの研究では、「アルゴリズム嫌悪」や「アルゴリズム礼賛」といった考え方があることが指摘されています。本研究は、特に間接互恵性という文脈に焦点を当て、人々が自分の道徳的判断に自信を持てないときにAIの判断をどのように受け入れるかを検討しました。

間接互恵性は、他者との協力において相手の評判を考慮するプロセスです。この研究が示す重要な点は、AIが持つ可能性についての理解が進むことで、人々がAIの道徳的・社会的判断を受け入れる過程が文脈依存的であることです。

研究の意義

本研究によって得られた知見は、人間がAIの判断を受け入れるメカニズムを理解する手助けになります。複雑な意思決定が行われる現在の社会では、AIへの依存度が高まっており、そのためこのような洞察がAIシステムの設計において重要な役割を果たすでしょう。

具体的には、人間の期待や社会的規範に相応しいAIの設計が求められています。これにより、AIが人間の道徳的判断を補完する存在として、より効果的に機能することが期待されます。

論文情報

- - 雑誌名:Scientific Reports

- - 論文名:Exploring condition in which people accept AI over human judgements on justified defection.

- - 著者:Yamamoto, H., Suzuki, T.

- - 掲載日:2025年1月27日(現地時間)

- - 掲載URL:Nature

- - DOI:10.1038/s41598-025-87170-w

会社情報

- 会社名

- 立正大学学園

- 住所

- 電話番号

トピックス(科学)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。