光のねじれ現象を徹底解明した早稲田大学の新研究の意義とは

光のねじれ現象を徹底解明した早稲田大学の新研究

2024年12月20日、早稲田大学の井村考平教授と長谷川誠樹助教が、ナノメートルの物質で発生する光のねじれ現象を解明した研究成果を発表しました。この研究は、分子のねじれの高感度検出や、自然界のねじれ現象を解明する上で大きな意義を持つとされています。

研究の背景

自然界においては、鏡像関係にある対称性の概念「キラリティ」が多く存在します。例えば、アミノ酸や生体分子、貝殻や渦巻きの構造などがそれにあたります。これらのねじれは生体の機能に大きな役割を果たしますが、その理解は十分ではありません。特に、薬効を示す分子の右回りのねじれと、その逆の効果に違いがあることが知られています。このため、分子のねじれを制御し、より高感度で検出する技術が求められています。

光のねじれは、分子の構造が持つ特性と密接に関連しているため、これを利用することで分子の検出が可能になると考えられています。しかし、これまでの研究では、ナノ物質近傍の光のねじれを直接測定する手法が確立されていませんでした。

研究の成果

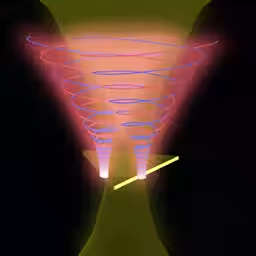

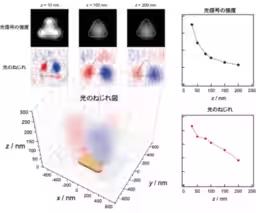

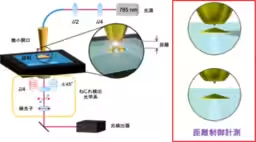

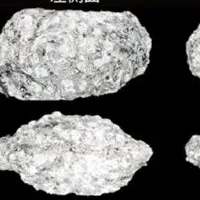

今回の研究では、特殊な光学顕微鏡を使用して、ナノ物質近傍における光のねじれを立体的に観察する手法が開発されました。研究者たちは金ナノ物質の近くに集まる光の強度とそのねじれを精密に計測しました。これによって、光のねじれが光の強度に影響を与える要因を明らかにしました。

特筆すべきは、光の集まり具合とねじれ方には違いがあること、また光のねじれが緩やかにほどけるという新たな発見です。これにより、ナノ物質の電子の振る舞いと光のねじれとの関連が解明され、さらなる研究への道筋が開かれました。

社会的意義

この研究成果は、分子の高感度検出技術の向上に寄与するだけでなく、自然界の複雑なねじれ現象を理解するための基盤にもなります。また、将来的には医療分野における病理診断や創薬の効率化、さらには高度な光通信技術への応用も期待されています。

課題と今後の展望

今回の研究から得られた知見は、光のねじれを自在に制御できるような技術の開発へと繋がるでしょう。今後はこの技術を基盤に、より高感度な分子の結晶化や選択的な検出技術の創出が期待されます。分子のねじれがもたらす生物学的影響や、自然界のねじれの起源を解明するためのさらなる研究が必要です。

研究者のコメント

研究者たちは、ナノ物質による光特性の変化に着目し、より精密な測定と解析技術を駆使してきたことが今回の成果に繋がったと述べています。この成果は、物質科学や生命科学にも及ぶ広範な波及効果をもたらすことが期待されています。

研究の詳細は、早稲田大学の公式サイトや論文『Nano Letters』にも掲載されています。

会社情報

- 会社名

- 早稲田大学

- 住所

- 電話番号

トピックス(科学)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。