2024年の地震と意識の変化 備蓄への関心が高まる中での調査結果

2024年の地震と意識の変化

2024年の始まりは日本各地で震度3以上の地震に見舞われ、その影響は大きなものとなりました。この年発生した主な地震は、石川県能登半島での震度7の地震や、沖縄県石垣島沖での震度6の地震などがあり、多くの人々がその影響を受けました。特に、能登半島地震は339名の命が失われ、多くの人が怪我をするという悲惨な結果を招きました。さらに、日向灘地震による津波警報が発令され、沿岸地域の住民は避難を余儀なくされました。これらの出来事が背景にあり、地震対策を考える重要性が再認識されています。

地震に対する意識調査の実施

株式会社ナビットは、全国の主婦を中心とした500人を対象に「地震や地震対策」に関するアンケートを行いました。この調査の目的は、地震への意識と備蓄に関する心構えを探ることにありました。

調査概要

- - 調査期間: 2024年8月

- - 調査機関: 株式会社ナビット

- - 回答対象: 20代から80代の男女

- - 有効回答数: 1000人

- - 調査方法: Webアンケート

地震への意識

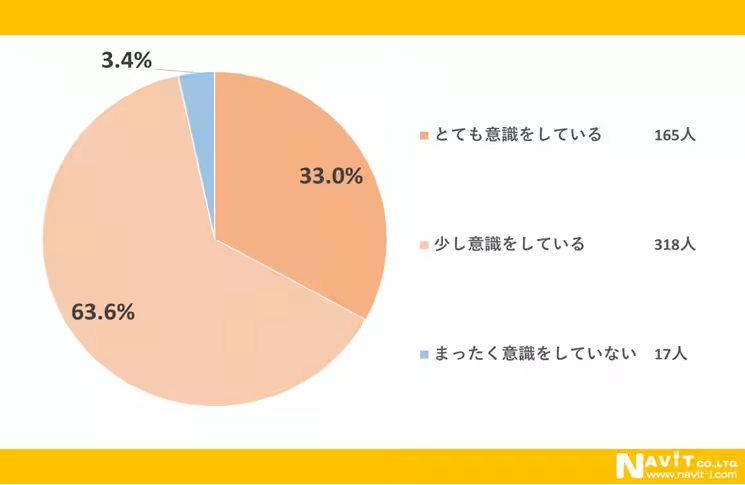

アンケート結果によると、96.6%の人々が地震について意識を持っていることがわかりました。その中で、33.0%の人は「とても意識している」と回答し、63.6%の人が「少し意識している」と答えました。地震がいつ起こるかわからないという不安感が多くの人を意識させていることが伺えます。

備蓄への高まる意識

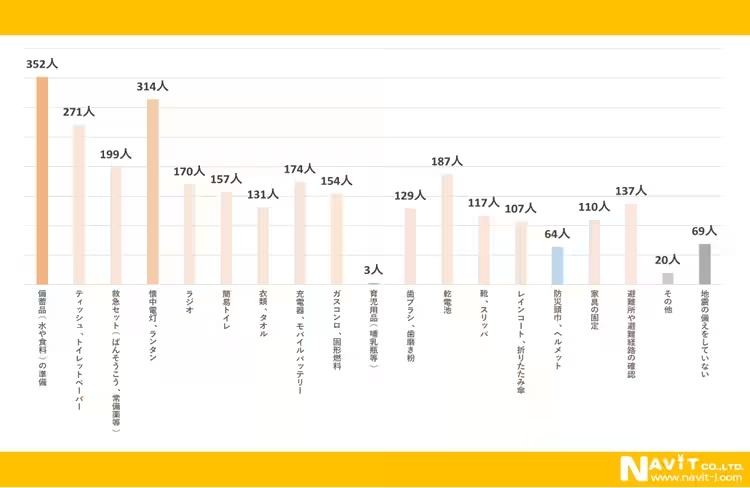

次に、地震の備えに関する質問では、最も多くの回答を得たのが「備蓄品(水や食料)の準備」で352人、次いで「懐中電灯やランタン」が314人、そして「ティッシュ、トイレットペーパー」が271人となりました。これは、非常時に必要となる物資に対する意識が高まっていることを示しています。

南海トラフ地震臨時情報に対する認知

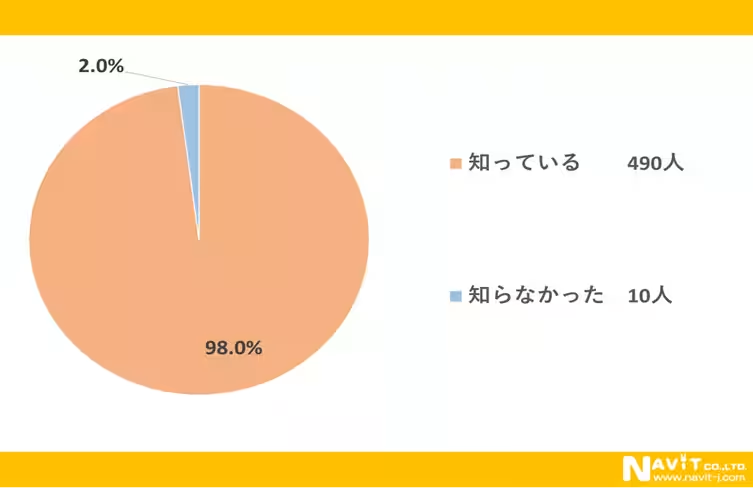

宮崎県沖での大地震に伴い、2024年8月8日に南海トラフ地震臨時情報が発表され、多くの人がその情報を受け取っていたことも明らかになりました。調査では、98.0%の人がこの情報を知っていると答え、南海トラフのリスクを認識していることがわかりました。

意識の変化

この南海トラフ地震臨時情報の発表後、地震に対する意識に変化が見られました。「少し意識している」との回答が63.6%、さらには「とても意識している」とする人も33.0%に達し、その変化が具体的な行動に現れつつあることが示されています。たとえば、「備蓄品の賞味期限を見直すようになった」といった声も寄せられ、備蓄への関心の高まりが確認されました。

南海トラフについての理解

南海トラフは、本州南岸に位置する海底のトラフで、過去にも多数の大地震を引き起こしてきました。特に、マグニチュード8以上の地震が定期的に発生することが知られており、現在もそのリスクが高まっているとされています。このため、住民はますます防災意識を高める必要があると考えられています。臨時地震情報は、リスクが高まっている地域に住む人々に対し、早期の避難準備を促す重要な情報です。

まとめ

日本は地震大国であり、南海トラフ地震のように大規模な地震が起こる可能性が常に存在します。2024年の様々な地震は、私たち全員に備えの重要性を再認識させ、今後も地震への意識を高める必要性を訴えています。備蓄品や情報収集を怠らず、もしもの時に備えることが重要です。これからも私たちは、災害に強い社会を目指し、一人ひとりの意識を高めていく必要があります。

会社情報

- 会社名

- 株式会社ナビット

- 住所

- 東京都千代田区九段南1-5-5九段サウスサイドスクエア8階

- 電話番号

- 03-5215-5713

トピックス(地域情報)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。