超小型衛星ASTERISCが宇宙塵探査のミッションを全て達成し運用終了

超小型衛星ASTERISCの成功裏な運用と未来への展望

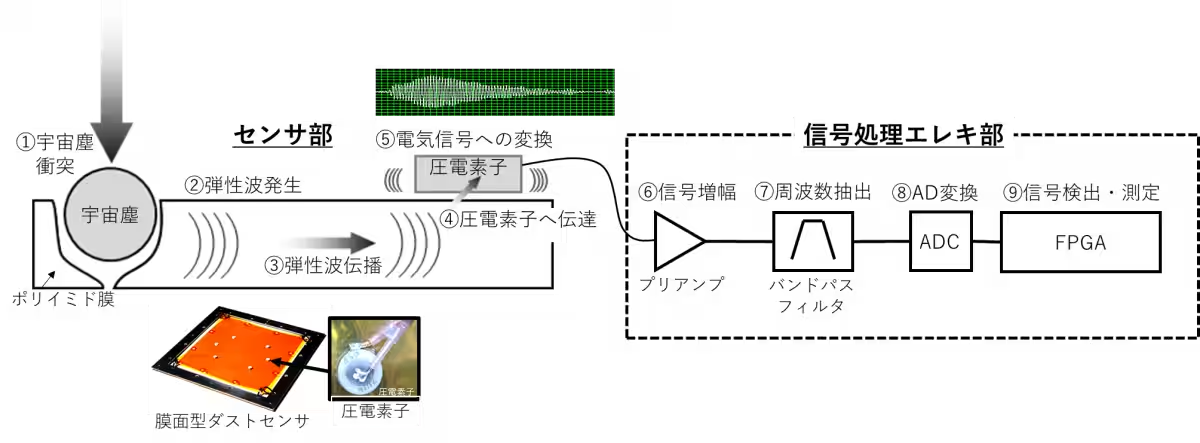

2025年1月21日、千葉工業大学の惑星探査研究センター(PERC)が開発した超小型衛星ASTERISC(アスタリスク)は、全てのミッションを成功裏に終え、宇宙塵の観測に向けた3年2か月に及ぶ運用を完了しました。この衛星は、独自に開発された世界初の大面積膜型ダストセンサーを搭載し、宇宙に存在する固体微粒子の観測を行っていました。

ASTERISCの基本情報とミッション

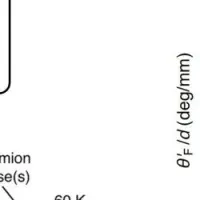

ASTERISCは、サイズ30cm×10cm×10cmの3Uキューブサットで、宇宙塵や微小スペースデブリを観測することを目的として開発されました。この小型衛星は、PERCにより開発された膜型ダストセンサーを用いて、天体間に漂う微細な粒子を実際に観測する役割を果たしました。

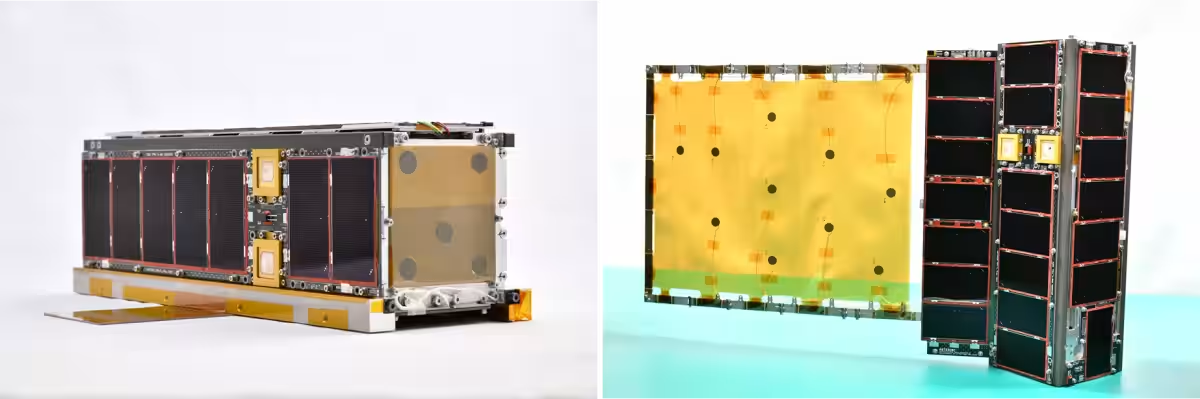

この新しいダストセンサーは、その独自の構造により大面積のセンサーが実現でき、様々な膜に粒子観測機能を付けられることが可能です。これにより、従来の方法では難しかった微小宇宙塵の長期観測が行えるようになりました。

ミッションの成果と技術実証

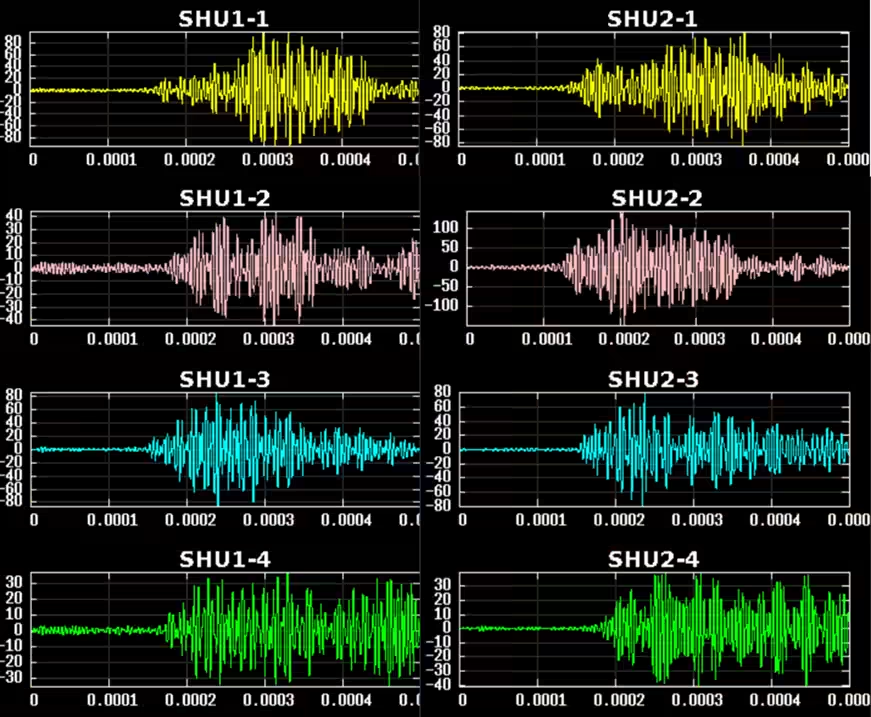

ASTERISCの運用が開始された後、衛星は初めて膜型ダストセンサーを展開し、これを駆使して粒子観測に成功しました。PERC、東北大学、そして協力メーカーの力を借りて、全技術項目の実証を達成したことは大きな成果です。

運用中、超小型でも高い性能を発揮したASTERISCは、高速ダウンリンクや姿勢制御を実現し、特定方向にセンサーを向けての長期観測を行うことが可能でした。この方法により、科学的に価値の高いデータが取得されました。

今後の展望

ASTERISCの成功により、次世代の科学ミッションに向けた新しい技術の開発が期待されます。特に、2026年度に打ち上げ予定のJAXAの火星衛星探査計画MMXにおいては、膜型ダストセンサーを活用したダストカウンターCMDMが搭載される計画があります。これにより、火星周回ダストリングの発見を目指す新たな挑戦が始まります。

宇宙塵探査の重要性

宇宙塵は、単なる宇宙の廃棄物ではなく、惑星形成や生命の起源に関する重要な情報を含む存在です。アスタリスクのような高度な探査機によって、宇宙に存在する微粒子の理解が深まることで、私たちの宇宙観がさらに広がることが期待されています。

超小型衛星計画は、PERCの長期的なビジョンの一部であり、今後も持続的な宇宙探査を続けていく方針です。ASTERISCで得られたデータと経験を基に、さらなる探査機の開発が行われることが期待されます。

最後に

ASTERISCの成功は、宇宙技術の新たな可能性を示すと同時に、私たちの宇宙に対する好奇心を刺激します。今後の研究者たちによる新しい発見に目を光らせながら、私たちもこのエキサイティングな探査の旅を追い続けたいと思います。

会社情報

- 会社名

- 千葉工業大学

- 住所

- 千葉県習志野市津田沼2-17-1

- 電話番号

- 047-478-0222

トピックス(科学)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。