自閉症スペクトラム障害に対する新たな治療法の開発について

自閉症スペクトラム障害に向けた新しい治療法とは

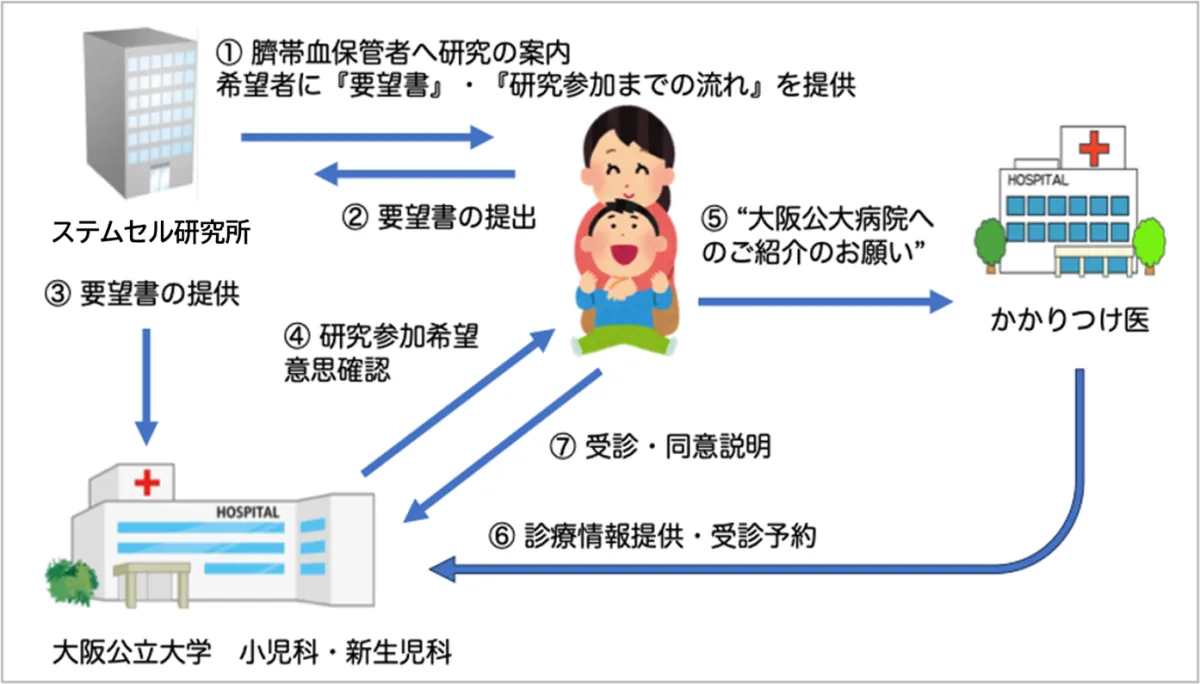

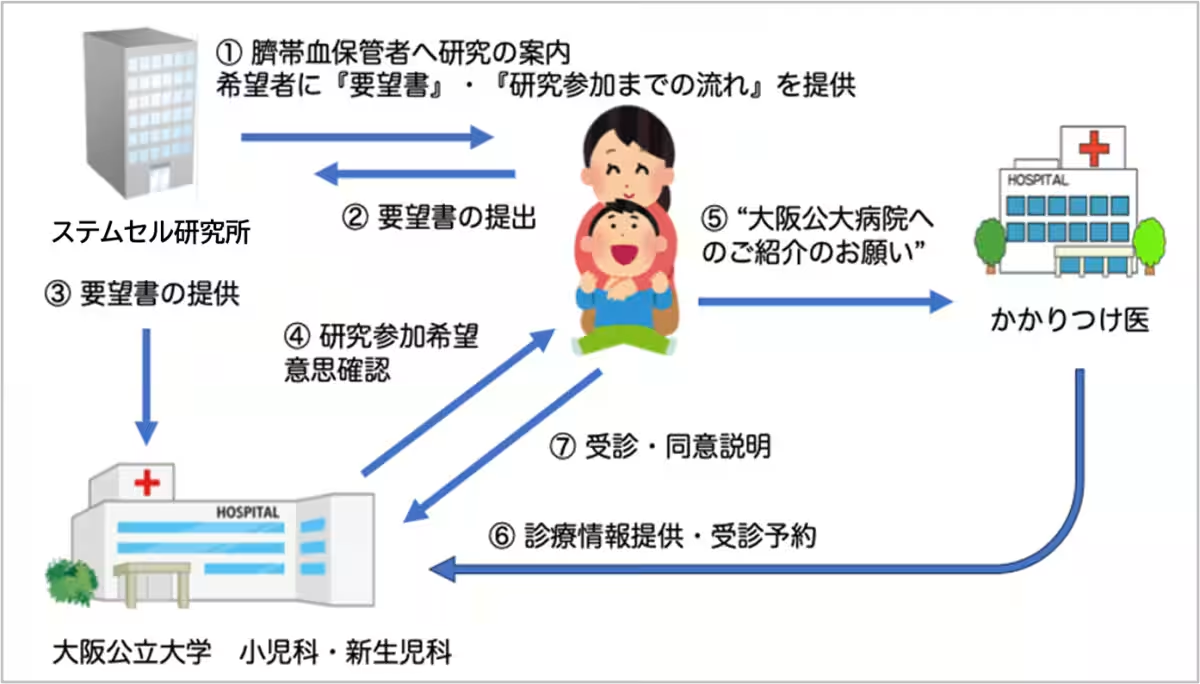

最近、大阪公立大学医学部附属病院において、自閉症スペクトラム障害(ASD)の新たな治療法に関する臨床研究が開始されました。この研究は、特に2歳から4歳までの自閉症の子どもたちを対象に、自家臍帯血有核細胞を用いた治療の安全性と有効性を探求するものです。

研究の概要

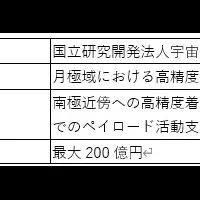

この臨床研究は、2023年に大阪公立大学と株式会社ステムセル研究所との間で締結された契約に基づいて実施されています。研究責任者の濱崎教授は、万全の体制で患者のケアにあたっています。研究参加者となるのは、自身の臍帯血が保存されている自閉症の幼児20名です。

ASDは発達障害の一種で、社会的相互作用やコミュニケーション能力に支障を来す疾患です。発症率は約100人に1人とも言われ、最近の研究ではその原因の一部として、脳内の免疫系が関与しているとされています。これに対し、臍帯血には免疫抑制作用を持つ細胞が含まれており、それを投与することで脳神経の機能が改善することが期待されます。

研究の目的

本研究の最も大きな目標は、ASDの特異的な症状に対して新しい治療法を確立することです。現段階では、ASDに対する根本的な治療法は存在せず、医療現場では薬物療法や行動療法が行われていますが、これらは症状の緩和に過ぎない場合が多いです。自家臍帯血を利用した場合、体に優しい治療が可能になると同時に、個人の治療に対する応答性が期待されます。

進行状況と今後の展望

このプロジェクトに関する詳細情報は、臨床研究等提出・公開システム(jRCT)で公開されており、研究の進行状況が追跡可能です。今後の進展は多くのASDを抱える家庭に光をもたらす可能性があります。

一方、大阪公立大学は、地域社会に貢献する大学として、この研究を通じてASDに対する理解を深め、医学の発展に寄与することを目指しています。加えて、株式会社ステムセル研究所も、再生医療の新たな可能性を探求し続け、革新的な医療ソリューションを提供することに努めています。

まとめ

自閉症スペクトラム障害は、多くの家庭に影響を与える深刻な問題です。今回の臨床研究が成功すれば、ASDに対する新しい治療法が確立される可能性があり、多くの子どもたちに希望の光をもたらすでしょう。研究者たちは、安全性と有効性を確認しながら、心身の健康を支える新たな手段の確立に向けて努力を続けています。これからも、この重要な研究の進展に注目が集まります。

会社情報

- 会社名

- 株式会社ステムセル研究所

- 住所

- 東京都港区虎ノ門1-21-19 東急虎ノ門ビル2階

- 電話番号

- 03-6811-3235

トピックス(科学)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。