阪神淡路大震災30年と能登半島地震1年、ポケットサイン防災の意義とは

ポケットサイン株式会社とその役割

ポケットサイン株式会社は、東京都中央区に本社を置き、代表取締役の梅本滉嗣氏が率いる革新的な企業です。2024年は、阪神淡路大震災から30年、さらに能登半島地震からも1年が経過します。この節目に、同社が展開する防災DXサービスに目を向ける必要があります。

防災DXサービスの導入

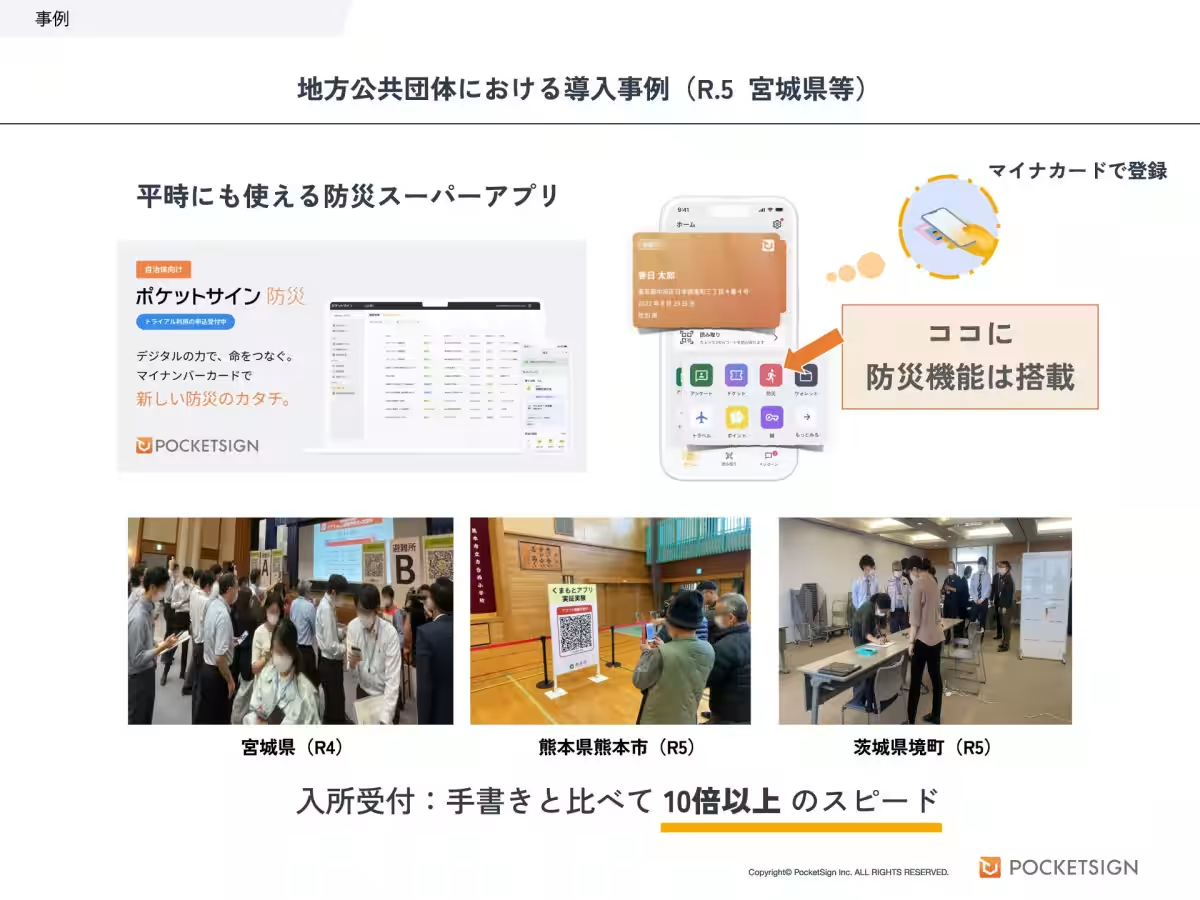

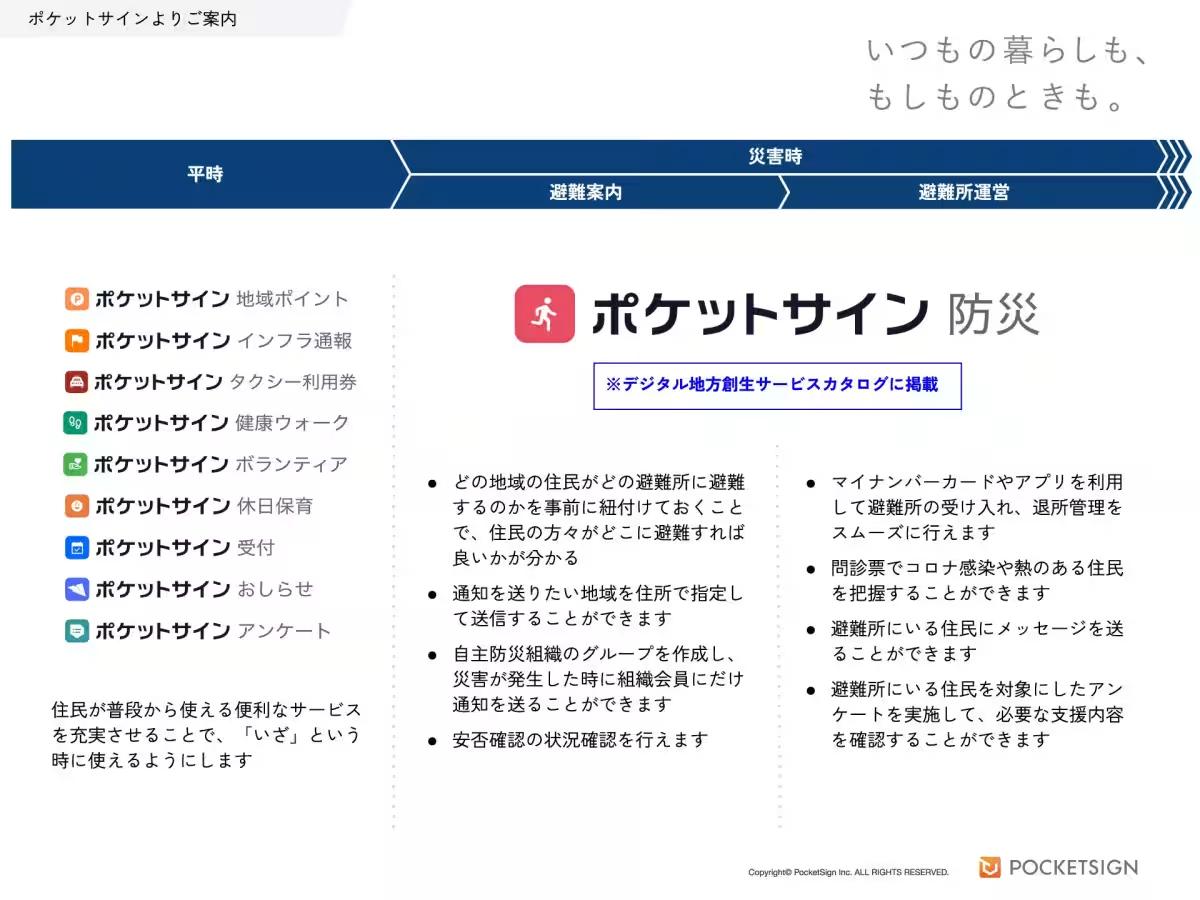

特に注目されるのは、東日本大震災の被災地である宮城県において、35市町村全域で導入された「ポケットサイン防災」です。このアプリはデジタル庁の「デジタル地方創生サービスカタログ」にも載っており、その利便性と信頼性が高く評価されています。

従来の災害対応では、住民の安否確認や避難所でのチェックインが手間取り、行政と住民の間に負担が掛かっていました。ポケットサイン防災を利用することで、これらの課題が解決される可能性が高まります。

ポケットサイン防災の利点

1. 迅速な避難所受付: 住民は、避難所に設置されたQRコードをスキャンするだけで、簡単に避難所にチェックインできます。

2. 正確な所在把握: 自治体は、住民がいつ、どの避難所に入所したのかをパソコンでリアルタイムに把握でき、状況を的確に管理可能です。

3. 個別通知機能: マイナンバーカードを基にした情報を利用し、年齢や居住地域ごとの避難指示をスマートフォンへ通知できます。

4. ニーズ調査: スマートフォンを使った簡単なアンケート機能により、避難所内での住民ニーズを迅速かつ正確に把握できます。

実証された効果

ポケットサイン防災を活用した避難訓練では、熊本市での所要時間が従来の約1/15に短縮され、安否確認も迅速化されました。このように、実際の運用結果を通じてその効果が実証されています。

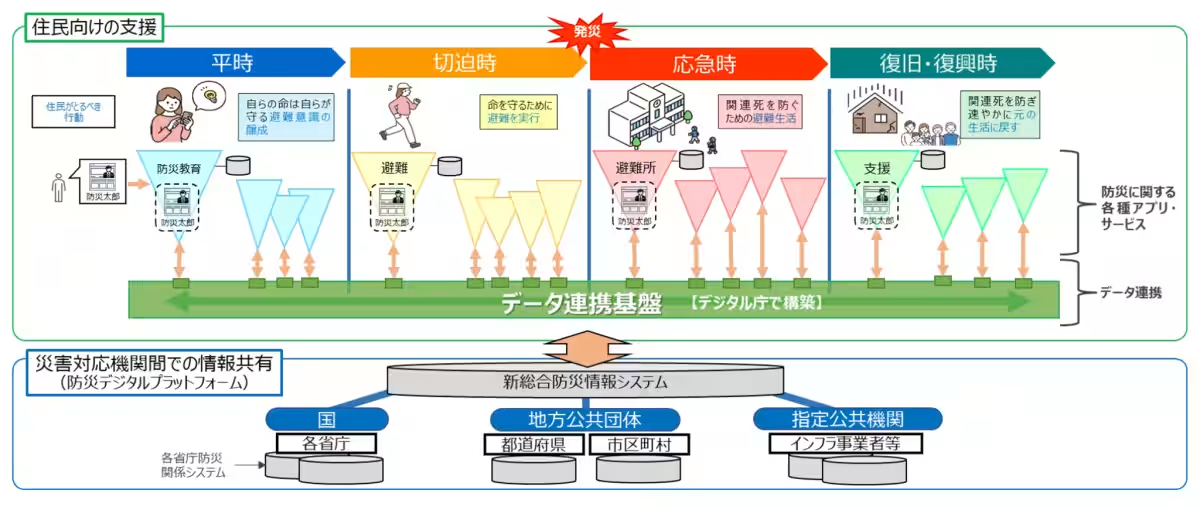

データ連携の重要性

また、ポケットサインは防災DXに関わるデータ連携基盤の実証実験にも参加しています。これは、異なるアプリ間で情報がシームレスにやり取りできる仕組みを構築し、利用者にとっての負担を軽減する目的があります。「ワンスオンリー」で、1度入力した情報が他のアプリでも利用可能になることで、業務の効率化が期待されます。特に、災害時には迅速な情報提供が求められるため、この連携が重要です。

今後の展望と取り組み

ポケットサインの梅本氏は、2024年度の全国知事会議にも参加し、デジタル技術を利用した住民と行政の新しい関係を提唱しました。具体的には、スマートフォンとマイナンバーカードを用いた住民の避難情報を効率的に管理できる仕組みの構築が必要であると述べています。

まとめ

阪神淡路大震災から30年、能登半島地震から1年という重要な時期、ポケットサインの防災DXサービスは、より安全な社会の実現に向けて重要な役割を果たしています。今後も、地方自治体や民間企業との連携を深めながら、時代に即した防災体制の構築を進めていくことでしょう。

問い合わせやさらなる情報を希望する方は、こちらからどうぞ: ポケットサイン公式サイト。

会社情報

- 会社名

- ポケットサイン株式会社

- 住所

- 東京都中央区日本橋室町三丁目4番4号 OVOL日本橋ビル7F

- 電話番号

トピックス(地域情報)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。