飲酒運転を防ぐ!新たな社用車用アルコールチェックシステムの導入

飲酒運転を防ぐ新機能の導入

日本国内において、酒を飲んで運転することは未然に防がなければならない社会的な課題であり、各企業はその対策に頭を悩ませています。そんな中、株式会社東海理化(愛知県)、Global Mobility Service株式会社(東京都)、大日本印刷株式会社(東京都)の3社が協力し、社用車向けの「アルコール・インターロック機能」を2025年1月20日から提供を開始することを発表しました。この機能によって、飲酒運転の撲滅を目指します。

アルコール・インターロック機能とは?

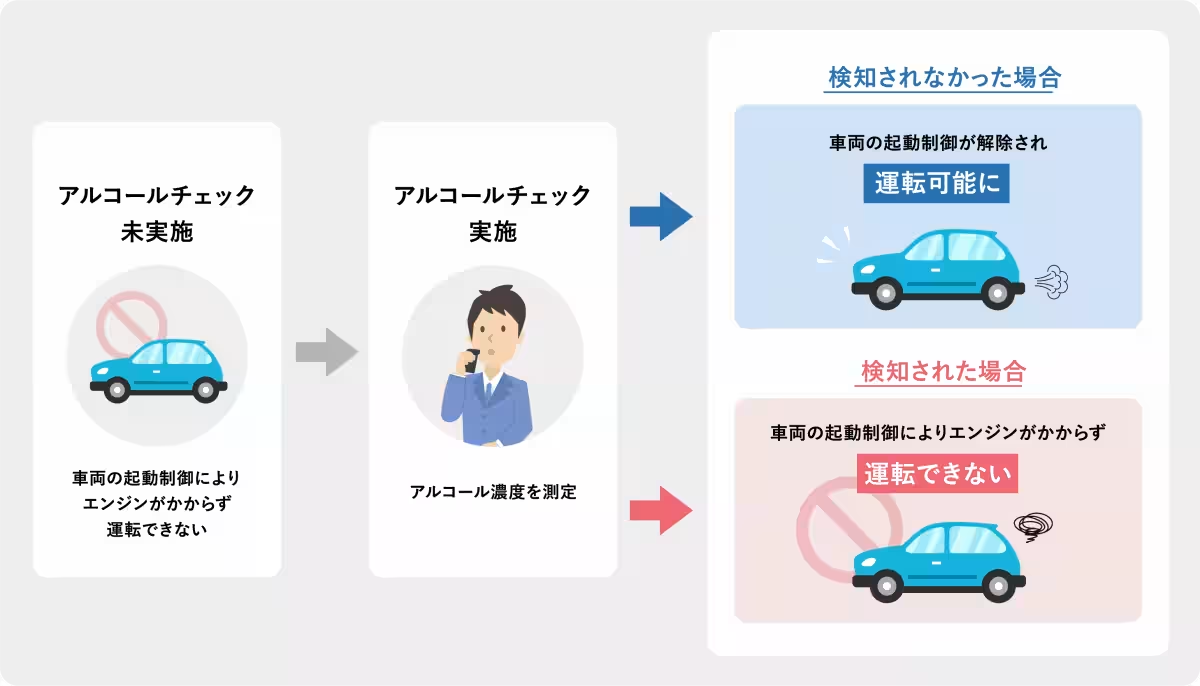

このシステムは、運転者が呼気中にアルコールを含む場合、車両を起動できないように制御するものです。具体的には、運転者がアルコールチェックを受け、その結果を基に車両のエンジン開始が遠隔で制御されます。これにより、アルコールを摂取した状態での運転が物理的に不可能となり、飲酒運転を未然に防止する狙いがあります。

開発の背景

実は、このシステムの開発は、2022年から2023年にかけて施行された「アルコールチェック義務化」に起因しています。法律によって、白ナンバーの車両を使用する企業は、目視や検知器によるアルコールチェックを実施し、その記録を保管することが求められました。しかし、実施されたとしても、基準を超えるアルコールが確認されても、自分の判断で運転してしまうリスクが残っていました。これらの課題を解決するために、アルコールチェックの結果と車両の起動システムを直結させる仕組みの必要性が強く求められていたのです。

協業の3社の役割

1. 株式会社東海理化

- - 役割: 社用車管理システム「Bqey」の提供と開発

- - 特徴: 自動車メーカー向けの鍵を製造してきた歴史を持つ。新規事業の展開にも積極的。

2. Global Mobility Service株式会社

- - 役割: 車両の遠隔起動制御IoTデバイス「MCCS®」の提供

- - 特徴: 既存のサービスとして、FinTechサービスや盗難防止サービスを展開。

3. 大日本印刷株式会社

- - 役割: 市場ニーズを考慮した協業の枠組みの構築

- - 特徴: ICカードの技術を活用し、東海理化と共にデジタルキーの領域で協力。

今後の展望と期待される効果

この新機能の導入は、企業にとっても大きなメリットがあります。アルコールが確認された場合には運転ができず、運転者がチェックを故意に回避する行為も防止されます。これにより、企業は「コンプライアンスの強化」「従業員の安全確保」「企業イメージの向上」といった効果が期待できます。

今後、東海理化、GMS、DNPの3社はこの機能の普及を通じて、飲酒運転を撲滅し、より安全で安心して暮らせる社会の実現を目指します。既に多くの企業からの期待が寄せられており、今後の展開が楽しみです。

Bqeyの特徴

- - デジタルキー: スマートフォンを使って車両の解錠ができ、運転免許証が失効している場合も起動が制限される。

- - クラウド管理: 運転日報やアルコール測定データをクラウドで三年間保存。管理業務の効率化を実現。

- - 予約・管理機能: 社用車の予約状況をアプリで把握し、簡単に予約可能。

この革新的なシステムが実際に導入されることで、私たちの安全な交通環境が一層確保されることが期待されます。

会社情報

- 会社名

- 株式会社東海理化

- 住所

- 愛知県丹羽郡大口町豊田三丁目260番地

- 電話番号

- 0587-95-5211

トピックス(地域情報)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。