東京大学が開発した新しい元素イメージング技術が生命科学を変える

東京大学が誇る新たな元素イメージング技術

東京大学物性研究所の研究グループは、細胞内の微細構造を観察するための新しい元素イメージング技術を開発しました。この研究は、特に化学状態の違いに基づいて細胞内の詳細を高解像度で捉えることができる技術です。

研究の背景

生物学や材料科学の分野でX線を用いたイメージングが活用されていますが、これまでの技術にはいくつかの課題がありました。特に、軟X線は可視光よりも2~3桁短い波長を持つため、その特性を活かす新しい装置が求められていました。これにより、材料や細胞内の微細構造を元に元素の結合や価数を元素選択的に調査することが可能になります。

開発した技術

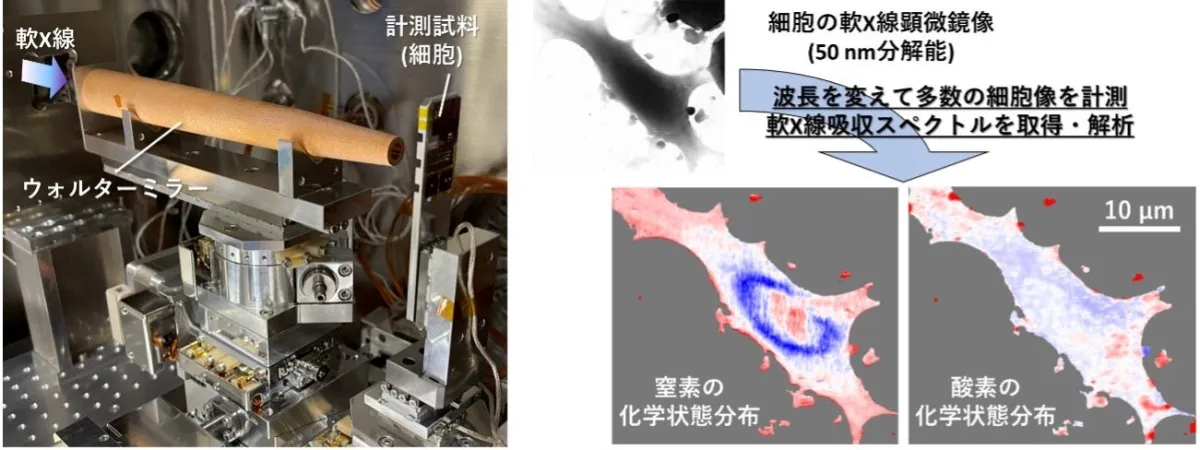

今回の研究においては、東京大学の櫻井快博士課程学生と、木村隆志准教授、竹尾陽子助教、井上圭一准教授、そして理化学研究所の研究員たちが共同で新たな軟X線分光顕微鏡を開発しました。この顕微鏡は、特許を取得したウォルターミラーと呼ばれる独自のミラーを利用しています。ウォルターミラーは、可視光領域のレンズに比べて色収差がなく、高精度な計測を可能にします。また、この技術はラベルフリーであるため、標識を用いることなく細胞の化学状態を詳細に観察できます。

この顕微鏡を用いて、研究チームは大型放射光施設SPring-8を利用して、窒素および酸素の化学状態を観察しました。結果として、細胞内の微細構造を高分解能で捉えることに成功しました。

実施内容

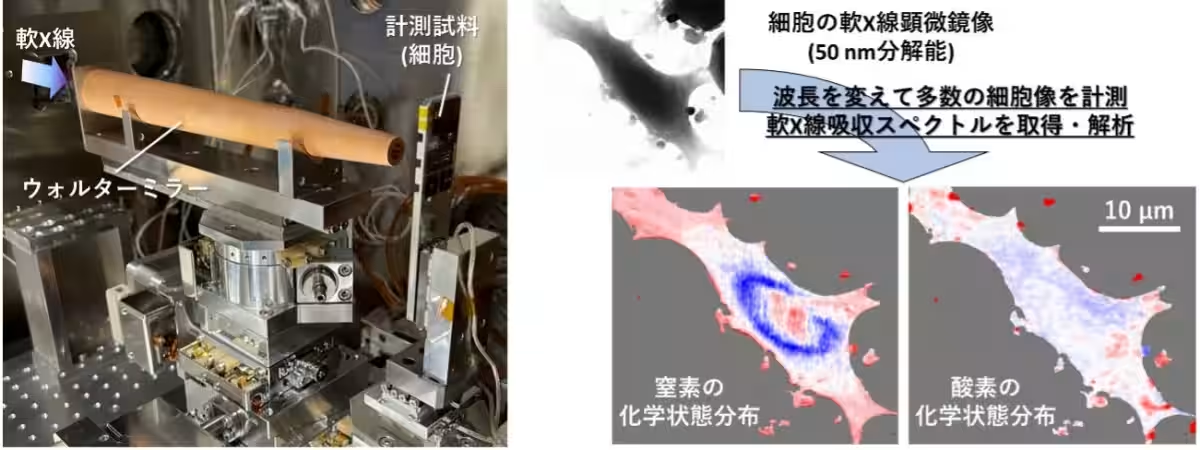

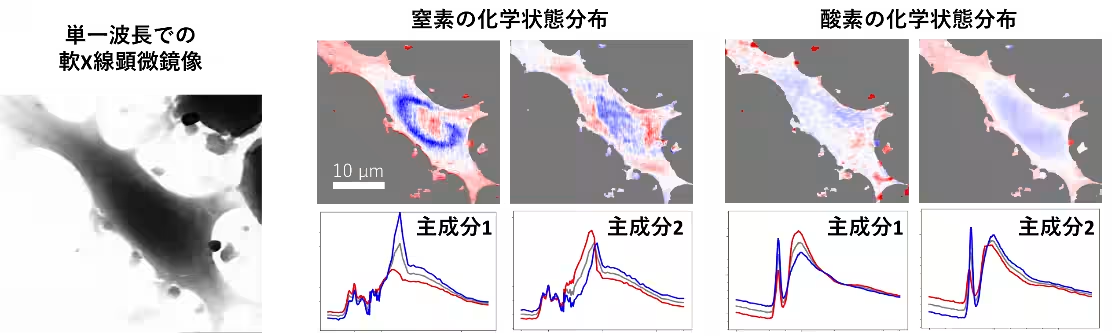

実験は、合計209枚の細胞像を取得し、それをタイコグラフィと呼ばれる新しい計算機イメージング手法で解析しました。この手法により、細胞内部の窒素と酸素の結合や価数の違いを50nmの高空間分解能でマッピングしました。これにより、従来の技術では捉えきれなかった化学状態の違いを詳しく把握できるようになりました。

特に、顕微鏡画像においては、色の違いが化学状態の違いを反映しており、未曾有の微細構造を明らかにする力を持っています。この技術は、疾患研究や細胞機能の解明に新たな視点を提供することが期待されます。

今後の展望

今後の研究では、生細胞の動的な化学変化も観察できる技術の開発が視野に入っています。このことにより、生命科学や創薬分野において新たな発見がなされることが期待されます。生細胞が示す複雑な化学変化や、未知の微細構造の分析を通じて、細胞の“化学地図”をさらに詳細に描くことが可能となるでしょう。

この成果は、米国の科学誌「Applied Physics Letters」においても発表されており、今後の研究や技術発展が非常に楽しみです。

以上のように、東京大学の研究チームによって開発された新しい元素イメージング技術は、生物学や材料科学の分野での革新をもたらすだけでなく、医療や産業においても幅広い応用が期待されています。

会社情報

- 会社名

- 東京大学物性研究所

- 住所

- 千葉県柏市柏の葉5-1-5

- 電話番号

- 04-7136-3207

トピックス(科学)

【記事の利用について】

タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。

※画像は、利用できませんのでご注意ください。

【リンクついて】

リンクフリーです。